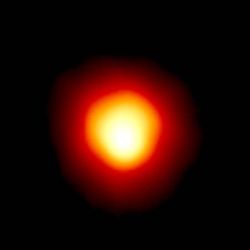

Betelgeuse, una gigante rossa

Kamuela, Hawaii – Tre telescopi collegati tra loro per amplificare la potenza visiva hanno fatto emergere alcune caratteristiche delle giganti rosse, categoria di stelle all’ultimo stadio di vita a cui appartiene anche il nostro Sole.

L’astronomo Sam Ragland ha utilizzato lo IOTA, un’architettura formata da 3 telescopi collegati in serie, per ottenere dettagli senza precedenti delle vecchie giganti rosse, che rappresentano il probabile destino cui sarà sottoposto il Sole quando arriverà alla fine della sua vita, fra circa 5 miliardi di anni.

Con sorpresa, Sam ha scoperto nelle giganti ossevate una luminosità non uniforme, probabilmente indice del fatto che sulla sua superficie sono presenti delle macchie simili a quelle solari.

“In genere si è portati a credere che la forma di questo tipo di stelle sia perfettamente sferica”, continua Ragland, uno specialista dell’interferometria. “Ma il 30 per cento di queste giganti rosse ha dimostrato una asimmetria che risulta fondamentale per l’esito dell’ultimo stadio evolutivo, quando stelle come il Sole si evolvono in nebulose planetarie”.

Inoltre i risultati ottenuti da Ragland dimostrano come 3 telescopi (ma sarebbe possibile collegarne anche 5 o 6) all’infrarosso possano restituire immagini ad alta risoluzione mai viste fino ad ora.

“Con più di due telescopi possono essere condotte delle ricerche che sarebbe impossibile fare con due telescopi”, conclude Sam Ragland.

“Si compie un salto enorme passando da due telescopi a tre”, aggiunge Lee Anne Willson, docente di fisica e astronomia alla Iowa State University di Ames. “Con tre telescopi possiamo sapere non solo quanto sia grande una stella, ma anche se tale stella sia simmetrica o asimmetrica. Aggiungendo altri telescopi, potremmo addirittura disegnarne i dettagli”.

Ragland, la Willson ed i loro colleghi, inclusa la NASA, hanno riportato osservazioni e conclusioni in un testo recentemente accettato dall’ Astrophysical Journal.