Quando vennero scoperti – erano gli inizi del secolo scorso – non si sapeva bene cosa fossero e si pensò si trattasse di una misteriosa radiazione proveniente dalle profondità del cosmo. Solo successivamente si scoprì che si trattava di ioni e particelle subatomiche, dunque nulla a che vedere con la radiazione propriamente detta, che sfrecciavano per l’universo con energie spaventose.

A partire dagli anni ’60 si cominciò a sospettare che alle spalle di quelle particelle sparate in giro per il cosmo vi fossero i resti di supernovae e i campi magnetici contenuti nei loro fronti d’urto in espansione. Secondo le teorie correnti, le particelle cariche intrappolate in quegli intensi campi magnetici fanno la fine delle palline di un flipper, sballottate ben bene finchè non si liberano di quella morsa e sfrecciano via con velocità prossime a quella della luce.

Lo scorso anno, studiando con l’osservatorio orbitante Chandra la radiazione X emessa dal resto di supernova Cassiopea A, gli astronomi avevano visto che la teoria era in ottimo accordo i dati osservativi. Ora è giunta un’ulteriore conferma. Sul numero di Nature dello scorso 4 ottobre, infatti, Yasunobu Uchiyama (Agenzia Spaziale Giapponese – JAXA) presenta i risultati ottenuti dal suo team studiando quanto resta di una supernova esplosa nella costellazione dello Scorpione circa 1600 anni fa.

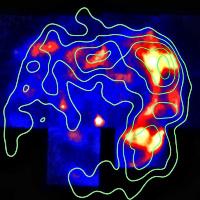

L’oggetto, il cui nome è RXJ1713.7-3946, è stato osservato ricorrendo al satellite Chandra e a Suzaku, il satellite giapponese per la radiazione X. Confrontando le osservazioni con quelle ottenute in precedenti periodi, i ricercatori hanno scoperto che alcune regioni del resto di supernova modificavano rapidamente e in modo drastico la loro emissione di radiazione X, segno che le particelle responsabili di quell’emissione apparivano e sparivano piuttosto velocemente in una limitata regione di spazio.

Lo studio accurato – grazie alla risoluzione garantita da Chandra – dello spostamento di tali regioni ha permesso al team di Uchiyama di stimare la velocità di propagazione del fronte d’urto della supernova e da questa dedurre l’intensità del campo magnetico. Secondo i ricercatori è questo intenso campo magnetico che, accelerando gli elettroni e imponendo loro di spiraleggiare lungo le linee di forza, li obbliga a emettere radiazione. La radiazione X osservata in RXJ1713.7-3946, dunque, sarebbe la ben nota radiazione di sincrotrone.

Ma il meccanismo di sincrotrone non funziona solo con gli elettroni. Anche i protoni, infatti, vengono accelerati nello stesso modo, solo che non irraggiano e quindi non possiamo avere una conferma osservativa. Secondo Uchiyama, però, di questi protoni non si perdono affatto le tracce: viste le energie in gioco, essi hanno comodamente la possibilità di trasformarsi in quelli che noi chiamiamo raggi cosmici.

Insomma, sul legame tra resti di supernova e raggi cosmici c’è molto più di un sospetto.

Fonte: Coelum