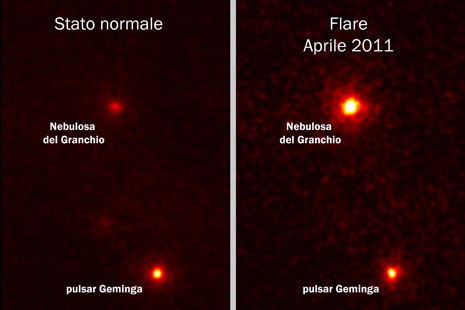

Dal 12 aprile e per una settimana, i resti di supernova della nebulosa del Granchio hanno emesso violentissimi lampi, flare, di fotoni di altissima energia. Questi flare sono di straordinario interesse per gli studiosi perché costituiscono un fatto del tutto nuovo: la loro intensità, infatti, è ben cinque volte maggiore rispetto a qualsiasi altra emissione registrata in precedenza da questa sorgente astrofisica.

L’osservazione è stata fatta dal satellite Fermi, l’esperimento dedicato allo studio dei raggi gamma, cioè fotoni dotati di energie altissime, al quale l’Italia partecipa con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed è stata poi confermata anche da Agile, piccolo $satellite$ scientifico dell’ASI in collaborazione con INAF e INFN.

Questo risultato è stato discusso nel terzo Fermi Symposium, che si conclude oggi a Roma e che ha visto arrivare da tutto il mondo per quattro giorni di lavori gli scienziati che utilizzano (o interpretano) i dati dei satelliti Fermi e Agile.

“Questi straordinari ‘temporali energetici’ – sottolinea Ronaldo Bellazzini, responsabile INFN dell’esperimento Fermi – scatenati all’interno di una delle sorgenti astrofisiche considerate fino a poco tempo fa fra le più stabili dell’universo, tanto da meritarsi il nome di ‘candela celeste standard’ ed essere presa a riferimento per le misure, è uno dei risultati più interessanti discussi a questo terzo Fermi Symposium in corso a Roma”. “La variabilità e l’imprevedibilità delle sorgenti gamma – prosegue Bellazzini – si conferma ancora una volta come una delle caratteristiche fondamentali del cielo osservato alle altissime energie, e gli astrofisici teorici ora sono al lavoro per trovare una spiegazione plausibile per questa spettacolare scoperta”.

La Nebulosa del Granchio è ciò che rimane dell’esplosione di una grande stella, la cui luce ha raggiunto la Terra nel 1054, e si trova a 6500 anni luce da noi, nella costellazione del Toro. Rappresenta uno degli oggetti del cielo più studiati dagli astrofisici. Si tratta di una nuvola di gas in espansione al cui centro c’è ciò che rimane del cuore della stella originaria: una stella di neutroni che ruota 30 volte al secondo e ad ogni rotazione emette un fascio di radiazione verso il nostro pianeta, che costituisce la caratteristica emissione pulsata delle stelle di neutroni rotanti, da cui il nome pulsar. Oltre a queste emissioni pulsanti, la nebulosa del Granchio è anche una sorgente stazionaria di raggi gamma di altissima energia.

Dal 2009, il telescopio Fermi e la missione italiana Agile hanno osservato entrambi alcuni lampi di raggi gamma con un’energia maggiore di 100 milioni di elettronvolt (la luce visibile ha un’energia compresa tra 2 e 3 elettronvolt). Il 12 aprile, però, prima il rivelatore LAT di Fermi e poi Agile hanno osservato dalla sorgente del Granchio un flare di un’energia 30 volte maggiore delle normali emissioni gamma della nebulosa e cinque volte più intenso dei lampi precedentemente osservati. E il 16 aprile è stato registrato un flare ancora più energetico. Dopodiché, nel giro di un paio di giorni, questa anomala attività si è completamente esaurita.

“Si tratta di un ulteriore conferma – dice Barbara Negri, responsabile ASI dell’unità Esplorazione e Osservazione dell’Universo – al fatto che le missioni Fermi e Agile stanno osservando un universo che, nella finestra delle altissime energie, si rivela violento e drammaticamente variabile in modo imprevedibile, molto lontano dalla perfezione delle sfere celesti di tolemaica memoria”.

Gli astrofisici ritengono che queste emissioni molto energetiche siano il risultato di processi fisici che hanno a che fare con le veloci rotazioni tipiche delle stelle di neutroni. E le teorie concordano sul fatto che questi flare abbiano origine a circa un terzo di anno luce dalla stella di neutroni, anche se tutti gli sforzi finora compiuti per comprendere con più precisione la loro localizzazione sono stati vani.

“La campagna di osservazioni X con il telescopio Chandra è iniziata immediatamente dopo il primo annuncio di variabilità ed è continuata per tutto il flare”, dice Patrizia Caraveo responsabile scientifico per INAF del $satellite$ Fermi. “Questa volta, purtroppo, non è stato possibile osservare la Nebulosa anche con lo Hubble Space Telescope perché la sorgente si trovava troppo vicino al Sole”

Si pensa che i lampi si verifichino quando l’intenso $campo$ magnetico attorno alla pulsar subisce improvvisamente dei cambiamenti strutturali. Questi cambiamenti possono accelerare le particelle, come gli elettroni, a velocità prossime a quelle della luce. Quando gli elettroni, accelerati a queste altissime velocità, interagiscono con il $campo$ magnetico della stella, emettono raggi gamma in un processo che è conosciuto come “emissione di luce di sincrotrone”. In conclusione, considerando l’intensità dei flare osservati, gli scienziati ritengono che gli elettroni che li hanno prodotti debbano aver avuto energie 100 volte maggiori di quelle che si possono raggiungere sulla Terra nei più potenti acceleratori di particelle, e che questi valori li rendano al momento anche gli elettroni più energetici a esser associati a una sorgente cosmica.

Wow!Grande articolo.Davvero fantastico…leggendolo mi sono sentita più sicura.Non so,è una sensazione strana ma mi è piaciuta.Queste notizie mi mettono sempre il buonumore 🙂

L’universo è come la vita : ti sorprende sempre

Ma quindi i famosi lampi gamma non nascono dalla stella stessa ma hanno origine ad un terzo di anno luce di distanza??? Questa mi è proprio nuova…ma pensa te…e si che ne ho lette di cose sui lampi gamma in passato!

Ogni tanto mi rendo conto di sapere molto meno di quel che penso di sapere! Ma ogni volta che scopro qualcosa di nuovo…è sempre un’emozione!

@Gabriella Bernardi: Sarebbe una specie di riconnessione del campo magnetico della pulsar? O che altro? 😕

Giusto oggi pensavo a queste nebulosa, ma non per motivi così seri e affascinanti. 😉

ho approfondito la questione e ne ho tratto alcune conclusioni:

1. i raggi vanno in due direzioni, quindi non si propagano in tutte le direzioni.

ma per esperienza biologica più una cosa si concentra su un punto più è potente…non so se vale la stessa cosa anche in questo caso

2. sono stelle massicce a produrli

3. non ci esplode entro 200 anni luce non verremo vaporizzati….

4. ne esistono di lunghi e di corti. i primi meno energetici dei secondi….

5. raggi gamma ci invadono per pochi secondi sempre, quelli da galassie lontane

Fantastico…e la cosa che mi affascina di più, forse, è che stiamo guardando 6500 anni indietro!