Al termine della missione Apollo 16, il 24 aprile 1972, poco prima del ritorno a casa sulla Terra, i 3 astronauti attuarono l’ultimo esperimento scientifico: rilasciarono un piccolo “sottosatellite”, chiamato PFS-2, che orbitava attorno alla Luna con un periodo di 2 ore.

L’intenzione era quella di fornire un supporto all’altro satellite PFS-1, rilasciato dagli astronauti dell’Apollo 15 otto mesi prima. PFS-2 misurava particelle cariche a campi magnetici attorno alla Luna. Le orbite basse di entrambi gli oggetti dovevano essere quasi identiche, variando da 89 a 122km di altezza dalla superficie lunare.

Rilascio in orbita di un modulo spaziale

Tuttavia, qualcosa andò storto. L’orbita della PFS-2 cambiò repentinamente a pochi giorni dal suo rilascio. Nel giro di 2 settimane e mezzo il satellite cambiò traiettoria e si spinse alla incredibile distanza ravvicinata di soli 10Km dal suolo, per poi tornare a stabilizzarsi ad una distanza più sicura, attorno ai 30Km. Ma il destino della sonda era segnato. Il 29 maggio 1972, dopo soli 35 giorni di attività e 425 orbite, si schiantò miseramente al suolo.

Cosa successe? Fu la Luna stessa a decidere le sorti della sonda. Questa è la conclusione di Alex S. Konopliv, scienziato $planetario$ al JPL della NASA, Pasadena. Konopliv e altri colleghi analizzano le orbite dei satelliti orbitanti attorno alla Luna sin dai tempi di PFS-2, in particolar modo durante la missione del Lunar Prospector, nel 1988-99.

“Se la Luna fosse una sfera uniforme, potremmo avere a che fare con orbite perfettamente ellittiche o circolari”, spiega Konopliv. “La Luna non è dotata di atmosfera che causa resistenza o surriscaldamento sui pannelli in alluminio dei satelliti, così da consentire orbite molto basse. Il Lunar Prospector, infatti, ha orbitato per 6 mesi a soli 30Km dalla superficie.” E allora perchè la PFS-2, che fu inserita in un’orbita ellittica originariamente contenuta tra 97 e 166 Km, andò in mille pezzi?

“Parlando in termini di gravitazione, la Luna è molto irregolare,” prosegue Konopliv. “E non intendo in termini topografici, ma in termini di massa. Quelli che ci appaiono come piatti mari di lava lunare nascondono enormi anomalie gravitazionali positive. La loro massa e i loro campi gravitazionali sono molto più forti rispetto al resto della crosta lunare”.

Queste anomalie vengono chiamate “concentrazioni di massa” o “mascons”. Le 5 più grandi possono essere osservate anche da Terra con un comune binocolo, e si trovano in corrispondenza dei mari lunari.

Le anomalie gravitazionali delle mascons sono così evidenti che potrebbero essere misurate dagli astronauti direttamente sulla superficie lunare. “Se ci mettessimo sull’orlo di uno dei mari con un filo a piombo, noteremmo immediatamente un ciondolamento di circa 1/3 di grado verso il centro della mascon,” asserisce Konopliv. Inoltre, un astronauta in tuta spaziale e dispositivo salva-vita, il cui peso lunare è esattamente 50 libbre (22,6 Kg) , al centro della concentrazione peserebbe 4 once (circa 113 grammi) in più.

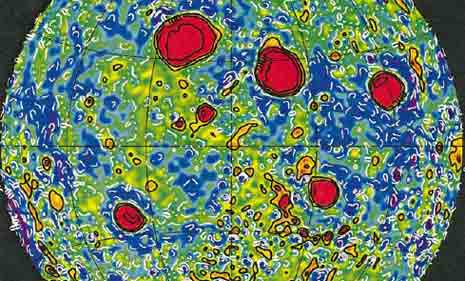

Sopra: Le Mascons rilevate dalla missione Lunar Prospector sono mostrate nel colore rosso-arancio. Le cinque più grandi corrispondono ai mari lunari: Mare Imbrium, Mare Serenitatus, Mare Crisium, Mare Humorum e Mare Nectaris, visibili con un comune binocolo

“Le concentrazioni di massa gravitazionale rendono instabili le orbite basse dei satelliti”, dice Konopliv. I satelliti che viaggiano dai 90 ai 120 Km di altezza vengono spinti avanti, indietro, a destra , a sinistra, in basso, la direzione esatta e l’intensità dello “strattone” dipendono dalla traiettoria del satellite. La maggior parte dei satelliti inseriti in orbite basse, privi di motori a bordo per correggere la traiettoria, si schianteranno inesorabilmente sulla Luna. Il caso di PFS2, messa in orbita dall’Apollo16, fu semplicemente uno dei casi peggiori. E perfino il suo predecessore PFS-1 (messo in orbita dall’Apollo 15) rischiò l’impatto col suolo dopo un anno e mezzo,nel gennaio del 1973.

E allora, cosa significa tutto questo per eventuali esplorazioni lunari?

Bisogna porre attenzione all’orbita scelta per un satellite ad orbita lunare bassa. “Ciò che conta è l’inclinazione,” ovvero l’inclinazione del suo piano orbitale rispetto al piano equatoriale della Luna. “Attualmente conosciamo un numero di orbite – dette congelate – in cui un oggetto spaziale può rimanere in condizioni orbitali stabili per un tempo indeterminato, senza correzioni indotte. Esse si trovano a 4 inclinazioni: 27°, 50°, 76° e 86°, l’ultima proprio vicino ai poli lunari. Il sottosatellite PFS-1 durò più a lungo del suo successore perchè aveva una inclinazione di 28°, molto vicina alle coordinate di un’orbita congelata. Ma il modulo PFS-2 fu condannato da un’inclinazione di soli 11°.

In alternativa, se i vincoli di una missione impongono la scelta di un’orbita non congelata, bisognerà pianificare frequenti modifiche alla traiettoria. Il Lunar Prospector aveva bisogno di una manovra manuale di assestamento ogni due mesi per essere mantenuto sulla sua orbita circolare iniziale di 100 Km, e molto più di una volta al mese quando si trovava a soli 30Km di altitudine. Quando il propellente stava per esaurirsi, gli scienziati erano consapevoli della sua fine imminente, così decisero di farla schiantare il 30 luglio 1999, proprio vicino al polo sud allo scopo di osservare il sollevamento di polvere lunare generato dall’impatto.

Morale della favola – conclude Konopliv – “facciamo il pieno di carburante”

Fonte: http://science.nasa.gov/headlines/y2006/06nov_loworbit.htm