La strada che conduce al MSFC è molto buia alle 3.30 del mattino. Non ci sono luci artificiali o costruzioni durante questo lungo tratto di strada rurale. Dai fitti boschi di pino spuntano fuori i brillanti occhietti curiosi di procioni e moffette. Una volta arrivati a destinazione, anche le luci degli edifici sono spente, ad eccezione di uno – l’ X-Ray Calibration Facility (XRCF). Qui c’è sempre qualcuno in casa e le luci restano accese per tutta la notte.

Barry Hale (capo tecnico) e Jay Carpenter (tecnico di infrastruttura) stanno lavorando durante il turno di notte. Ogni turno, in questa struttura, lavorano almeno 2 persone, monitorando schermi su un largo pannello nella sala di controllo. 12 persone si alternano in turno h24 dallo scorso Maggio.

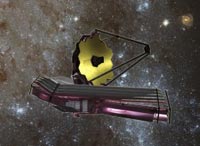

Ma cosa fanno tutti questi “nottambuli”? Il successo dei prossimi telescopi spaziali della NASA dipende proprio da loro: “Stiamo testando il James Webb Space Telescope,” spiega Jeff Kegley, a capo del team XRCF.

Pianificato per il lancio nel 2013, il Webb Telescope è considerato l’osservatorio di punta della prossima decade. E’ un telescopio a infrarossi, il che significa che è in grado di captare il segnale di stelle e galassie lontane milioni o miliardi di anni luce. Per captare questi deboli segnali di calore, il telescopio stesso deve essere mantenuto a temperature estremamente basse, ecco spiegato il motivo per cui tutti fissano gli schermi.

Il Webb Telescope opererà nello spazio ad una temperatura di -238° Celsius (-396 Fahrenheit). Questa condizione di freddo estremo può causare deformazioni nella struttura degli specchi del telescopio spaziale. Prima che questo accada, il telescopio viene testato al XRCF, pezzo dopo pezzo, all’interno di una camera criogenica sotto vuoto che simula l’iper-freddo spaziale. I risultati rivelano ogni piccola distorsione che avviene sulle componenti, così, se necessario, possono essere apportate delle modifiche.

Ma c’è di più nel turno di notte che fissare i monitor sul pannello di controllo. Come molte squadre notturne, Hale e Carpenter fanno “ronde” – Queste ronde includono l’uscita all’esterno per controllare la cosiddetta “fattoria di azoto”, dove enormi serbatoi bianchi di azoto liquido si stagliano nell’oscurità come mucche da latte al pascolo. L’azoto è usato per raffreddare la camera in cui testare i componenti, e gli uomini controllano ogni notte alla ricerca di eventuali perdite.

Hale e Carpenter hanno anche avvistato dei rapidi sguardi curiosi di alcuni animali, fuori dalla struttura. Una notte, Hale ebbe un incontro ravvicinato con una moffetta (o puzzola americana), che gli fece riconsiderare il termine “skunk works” (ndr: skunk works è il nome di una fabbrica americana produttrice di aerei a tecnologia avanzata per l’aviazione americana, in questo caso il gioco di parole va tradotto in “come lavora una puzzola”, e non è difficile immaginarselo!).

Sopra: Immagini dall’$XRCF$, da sinistra: (1) Di giorno, la strada che porta al facility test. (2) Il Dr. Joseph Geary controlla i dati dei test. (3) L’ingresso della Camera. (4) Barry Hale al pannello di controllo dell’XRCF. (5) Carpenter controlla le bombole di azoto all’alba. Cliccare sui numeri tra parentesi

Facendo queste “pericolose” ronde notturne e osservando costantemente i monitor, la squadra notturna assicura che pressione, temperatura e posizione delle valvole rientri nella norma per i test. Essi gestiscono anche i sistemi di refrigerazione all’elio, la pressione della camera criogenica e aree di azoto liquido per mantenere gli oggetti in particolari condizioni adatte ai test.

“L’oggetto dei test di stanotte è una sezione del ‘Portapane’ ISIM,” dice Carpenter. “E’ il nostro soprannome per la struttura di supporto denominata Integrated Science Instrument Module, che contiene i 4 strumenti scientifici principali del telescopio.” (I nomi dei 4 strumenti sono Mid-Infrared Instrument, NEAR-Infrared Camera, Near-Infrared Spectrograph e Fine Guidance Sensor)

Mentre il Portapane nella camera di test sopporta la transizione da temperatura ambiente fino a -233° Celsius (-387 Fahrenheit) uno strumento chiamato Electronic Speckle Pattern Interferometer misura otticamente la distorsione della struttura. “E’ un interferometro a cambio di fase istantanea, nel mondo ce ne sono solo 2 esemplari” dice Joseph Geary della University of Alabama, il quale anche lui lavora nel turno di notte in questa nottata particolare. L’interferometro è stato usato per rilevare distorsioni termiche nel “Portapane” nell’ordine di pochi nanometri (miliardesimi di metro).

Tra qualche giorno, dopo che si saranno chiusi i test per il Portapane, la squadra riconfigurerà l’infrastruttura per le verifiche sui segmenti di specchio. L’ottica del James Webb Space Telescope è formata da 18 segmenti che formeranno assieme uno specchio da 6,5 metri di diametro. La prossima primavera, gli ingegneri inizieranno i test sulla qualità ottica di ogni singola componente. I test h24 7 giorni su 7 proseguiranno fino al 2010. Vi saranno molte verifiche da appurare, molti turni di notte, e molte moffette da evitare!

Carpenter commenta che non avrebbe mai immaginato di dover lavorare di notte, e dice “E’ veramente duro imporre alla mia famiglia di stare calma durante il giorno, quando io devo riposare. Mia figlia più grande vuole giocare, ma le è proibito di bussare alla mia porta. E’ un pò dura per me, troppo.”

A Kegley invece piace lavorare occasionalmente durante la notte perchè è una buona opportunità per accelerare il lavoro. “Non si ricevono molte telefonate o e-mail che ti interrompono alle 3 del mattino!”

Fonte: http://science.nasa.gov/headlines/y2007/10aug_xrcf.htm