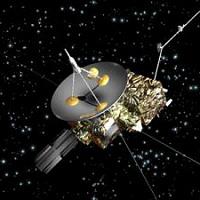

Se qualcuno, all’inizio della missione di Ulysses, avesse profetizzato che nel futuro della sonda ci sarebbe stato un ruolo importante anche nelle osservazioni cometarie, probabilmente tutti l’avrebbero guardato in malo modo. Doveva fare tutt’altro, Ulysses. La sua missione era lo studio delle regioni polari del Sole, dunque nulla a che spartire con l’osservazione di quelle curiose palle di neve sporca che ogni tanto danno spettacolo. Credo che anche i responsabili della missione, che quel 6 ottobre 1990 osservavano con apprensione lo shuttle Discovery staccarsi dalla rampa di Cape Canaveral con a bordo la loro preziosa sonda, avrebbero fatto le stesse considerazioni. Ma, come dice anche un noto film, mai dire mai.

Su Astrophysical Journal del 1° ottobre, infatti, possiamo leggere uno studio scientifico riguardante la cometa McNaught (leggi l’ articolo) e l’interazione del vento solare con la sua coda di ioni compiuto proprio grazie alle osservazioni di Ulysses. Si è trattata di una di quelle strane coincidenze che costellano ogni campo della ricerca, una casualità che i ricercatori hanno saputo cogliere al volo. Nel febbraio scorso la sonda si trovò ad attraversare la coda di ioni della cometa McNaught, a circa 260 milioni di chilometri di distanza dal suo nucleo, e lo spettrometro SWICS (Solar Wind Ion Composition Spectrometer) di Ulysses registrò la sua composizione.

Per la prima volta, con grande sorpresa dei ricercatori, è stata rilevata la presenza di ioni di ossigeno O3+ (cioè con solo cinque elettroni anzichè gli otto che caratterizzano l’atomo neutro). Nello studio si ipotizza che questa presenza sia dovuta agli ioni positivi del vento solare che, attraversando la coda della cometa, recuperano dagli atomi di ossigeno gli elettroni di cui hanno bisogno. La cometa, insomma, farebbe un po’ da distributore di elettroni a beneficio del vento solare.

Ma c’è anche dell’altro. SWICS, infatti, ha rilevato che, sebbene a 260 milioni di chilometri di distanza dal nucleo cometario, la coda della MCNaught riusciva a rallentare il vento solare fino a metà della sua abituale velocità. Stando alle misurazioni di Ulysses, infatti, il vento solare soffiava a 400 chilometri al secondo anzichè ai consueti 700. Fatto decisamente insolito e completamente in controtendenza rispetto alle misurazioni effettuate sempre da Ulysses nel 1996 attraversando la coda della cometa Hyakutake, rilevazioni che mostravano come in quella circostanza la velocità del vento solare rimanesse pressochè costante. Insomma, un chiaro guanto di sfida ai teorici che si occupano del vento solare e delle sue interazioni con i corpi celesti.

Nel frattempo Ulysses è tornato al suo servizio abituale, ma c’è da scommettere che, visto come sono andate le cose, in futuro non perderà nessuna occasione di uscire dal suo trantran e di dedicarsi anche a qualcosaltro. Buona fortuna.

Fonte: Coelum