Autunno 1989: la sonda Voyager II, come visto qualche tempo fa, aveva appena avuto il massimo avvicinamento con la sua ultima meta del Sistema Solare, il pianeta Nettuno ed il suo mini-sistema, del quale stava inviando stupende foto, laggiù, dalle profondità del Sistema Solare. Invece qui sulla Terra erano da poco passati tre anni dal giorno funesto in cui lo Shuttle Challenger esplose nei primissimi minuti dopo il lancio da Cape Canaveral, causando un doloroso strascico di morte e di paura: sette astronauti persero la vita in pochissimi attimi di un’altrimenti bellissima giornata di gennaio.

Trascorsero due anni di inchieste e di rinvii di ulteriori missioni Shuttle, ma anche di studi sul rafforzamento dei sistemi di sicurezza delle navicelle ed infine arrivò una rinnovata fiducia verso questo mezzo.

Iniziarono così di nuovo i lanci di Shuttle perfezionati ed il 18 ottobre 1989 lo Shuttle Atlantis diede il via alla missione Galileo.

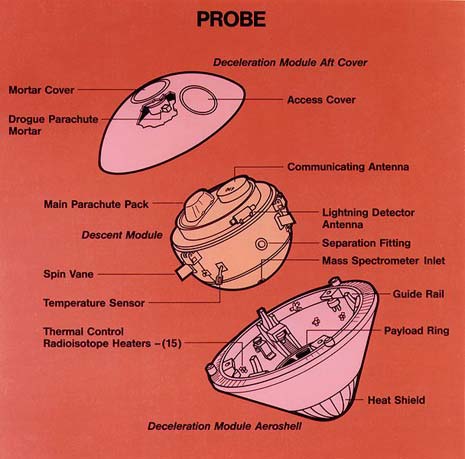

L’obiettivo principale della sonda era raggiungere Giove ed entrare in orbita, non semplicemente avvicinarlo e sorpassarlo, come avevano già fatto le Pioneer e le Voyager: a differenza di queste sonde, stavolta la Galileo (foto a fianco) non recava a bordo con sè messaggi o immagini rivolti ad improbabili intelligenze aliene, ma viceversa, avendo il compito di studiare il pianeta gigante per parecchi anni, portava con sé un compagno di viaggio, una piccola sonda (foto in basso) che sarebbe stata lanciata verso il pianeta stesso, per studiarne l’atmosfera. E questa sarebbe stata solo una delle tante novità legate a questa spettacolare missione.

Veniamo subito all’analisi del percorso che la sonda avrebbe seguito per raggiungere Giove: sappiamo dagli articoli sulle sonde Pioneer e Voyager, che tutte e quattro queste sonde avevano raggiunto il loro primo $obiettivo$, Giove, direttamente, sfruttandone dopo l’attrazione gravitazionale per proseguire nel loro viaggio.

La Galileo invece doveva arrivare al pianeta Giove ed inserirsi in orbita: in parole povere, se avesse fatto come le quattro sonde precedenti, sarebbe poi stato necessario l’utilizzo di una grande quantità di carburante per frenarne la corsa. Ma anche volendolo fare, questo tipo di traiettoria diretta verso il pianeta non era più possibile, dal momento che per problemi di sicurezza degli astronauti nello Shuttle non era stato portato anche il razzo Centaur che avrebbe dato la spinta necessaria alla Galileo per arrivare direttamente a Giove: per riuscire comunque a svolgere la missione, gli scienziati della NASA decisero di sfruttare la tecnica dei Gravity Assist (GA) da parte di altri pianeti, Venere e la Terra: tecnicamente la Galileo avrebbe effettuato una manovra VEEGA, e cioè una “Venus Earth Earth Gravity Assist maneuver”. Per la prima volta dunque si sarebbero sfruttati un GA da parte di Venere e ben due da parte della Terra, con l’ulteriore beneficio di poter risparmiare una grande quantità di carburante, da utilizzare poi una volta in orbita di Giove per effettuare numerose correzioni di rotta.

Lo scotto da pagare sarebbe stato però un aumento della durata del viaggio, 6 anni, rispetto ai poco più di 2 richiesti ad esempio dalle sonde Voyager: ma c’è da dire che questa lunga attesa è stata ben ripagata perché per la prima volta una sonda sarebbe passata vicinissima a due asteroidi. La Galileo ha fatto pure di più! Ha addirittura scoperto che il secondo asteroide possiede un satellite, come vedremo in seguito.

A questo punto, come facciamo sempre negli articoli sulle Sonde Spaziali, lanciamo il simulatore 3D per poter seguire la sonda, mentre continuiamo a leggere l’articolo.

Giove da una parte e la sonda Galileo nel senso opposto

Ce ne possiamo accorgere subito: invece di dirigere la sonda verso l’esterno del Sistema Solare e cioè verso Marte e poi Giove, i diabolici progettisti hanno inviato la sonda verso l’interno del nostro Sistema, precisamente in direzione del pianeta Venere. Con la simulazione possiamo vedere la Galileo mentre correva verso il pianeta gemello della Terra, che raggiungeva in appena 4 mesi, il 10 febbraio 1990.

Vista così sembra facile: in realtà tutto doveva essere già stato progettato per tempo. La missione originaria prevedeva che sonda sarebbe dovuta partire nel 1986, seguendo una traiettoria diretta verso Giove, allontanandosi così dal Sole e dalla sua influenza, verso i freddissimi spazi siderali. Dovendo invece percorrere parte della traiettoria all’interno dell’orbita terrestre e dunque in vicinanza del Sole, ecco che i progettisti avevano dovuto rinforzare tutta la schermatura esterna, per proteggere la sonda dal calore e dalle radiazioni solari. Nei tre anni e più in cui la sonda è stata in attesa di partire, i tecnici non sono stati certo a riposare, avendo avuto molto da rivedere e riprogettare…

Passando dunque dalle parti di Venere, la sonda ha più volte immortalato il pianeta: ecco un esempio con due foto, la prima nell’ultravioletto, a falsi colori e la seconda nel visibile con i colori reali.

Ricevuta così una prima accelerazione da parte di Venere, la sonda si è diretta verso l’esterno: dalla simulazione sembra quasi che fosse diretta come un proiettile verso Marte, ma in realtà stava percorrendo un tratto di orbita, per arrivare al primo appuntamento con la Terra e con il suo satellite (foto a fianco).

L’8 ottobre 1990 la Galileo volò ad appena 960km dalla superficie del nostro pianeta, con il rischio teorico di poter sprofondare nella nostra atmosfera, distruggendosi inesorabilmente: questa eventualità era molto temuta (ma non dai tecnici che sapevano manovrare alla perfezione la sonda), perché c’era il problema che a bordo l’energia per l’alimentazione delle apparecchiature era fornita da un generatore a radio-isotopi di Plutonio-238: il caso peggiore, che però aveva una bassissima probabilità di verificarsi, sarebbe stato quello della distruzione della sonda nell’atmosfera, con conseguente pericolo per noi e per l’atmosfera stessa.

Apro una piccola parentesi. Ricordo una situazione quasi simile, quarantanni fa, al rientro nell’atmosfera dell’Apollo 11: si era parlato più volte durante il ritorno della navicella dal viaggio sulla Luna, che la manovra di rientro richiedeva uno strettissimo margine per la traiettoria. Se la navicella fosse entrata con una traiettoria troppo inclinata, l’atmosfera l’avrebbe distrutta per attrito, mentre viceversa se l’angolo di ingresso fosse stato troppo grande allora l’Apollo sarebbe schizzato via nello spazio con nessuna possibilità di recupero dei poveri astronauti. Se ricordo bene, l’angolo di incidenza doveva avere una tolleranza di mezzo grado, per permettere un rientro sicuro: tutto andò bene allora e in tutte le missioni successive, così come tutto andò per il meglio anche per la Galileo. In tutti i casi la situazione critica si risolse positivamente non certo per fortuna, bensì grazie all’aiuto dei computer e dei tecnici che li utilizzavano.

Tornando alla sonda, si approfittò infine di questo passaggio ravvicinato con la nostra Terra per rispondere ad una domanda a dir poco strana e stravagante…

C’è vita sul pianeta Terra?

Ancora una volta troviamo coinvolto Carl Sagan, il famosissimo astronomo, scrittore di fantascienza e divulgatore scientifico, morto nel 1996: all’approssimarsi della missione, si era domandato se la vita sulla Terra fosse riconoscibile, rilevabile dallo spazio. Appunto il passaggio ravvicinato della sonda e le sue analisi avrebbero contribuito a rispondere alla domanda.

Infatti la sonda fornì la conferma di certi criteri da lui ideati per poter affermare che un pianeta ospita forme di vita: senza scendere troppo nei dettagli, la Galileo rivelò forti assorbimenti nello spettro elettromagnetico dovuti alla clorofilla delle piante, al metano ed all’ossigeno creato sempre dalle piante ed infine ebbe modo di captare trasmissioni di onde radio assolutamente non naturali. A noi sembrano cose banali, ma in realtà, se ci soffermiamo un attimo, possiamo renderci conto che mai da nessun pianeta o satellite sono state raccolte informazioni di questo tipo.

Ad una conferenza tenutasi dopo il sorvolo, il progettista T.Johson propose ai convenuti di far finta che la sonda Galileo fosse una sonda aliena proveniente dal sistema stellare di Arturo (la stella principale della costellazione Bootes) e si chiese che cosa avessero imparato gli alieni dal sorvolo di questo pianeta azzurro, pieno di nuvole e di oceani.

Sicuramente gli scienziati alieni avrebbero dedotto che gli oceani non sono molto profondi, dal momento che la densità del pianeta è 5 volte quella dell’acqua e inoltre avrebbero trovato un $campo$ magnetico, derivato da un nucleo fluido all’interno del pianeta. Poi dalla bassa concentrazione di CO2 (il biossido di carbonio) nell’atmosfera e la notevole presenza di O2 (ossigeno) avrebbero potuto arguire la presenza di vita.

Senz’altro potrebbero aver sentito segnali radio-televisivi, assolutamente non naturali, fatto questo che avrebbe avvalorato l’ipotesi della presenza di vita. Infine, anche se non sono stati fotografati, visto il rapido passaggio della sonda, avrebbero ipotizzato la presenza di vulcani attivi.

Insomma a fronte di tutte questa tracce – prosegue Johnson – i responsabili della missione certamente potrebbero spingere i membri dell’Accademia delle Scienze di Arturo a chiedere ai governanti il finanziamento di una successiva missione verso questo pianeta, possibilmente una sonda da immettere in orbita…

Torniamo alla Galileo: l’abbiamo lasciata a 960km dalla Terra

I calcoli dei progettisti perciò erano perfetti e la sonda ricevette dunque il secondo GA per portarla a superare l’orbita di Marte, nel maggio 1991.

Però subito dopo il sorvolo della Terra alla sonda capitò un guaio serio che rischiava di compromettere per intero la missione: al momento di aprire l’antenna ad alto guadagno da quasi 5 metri di diametro, che avrebbe permesso le comunicazioni con i creatori, si è misteriosamente inceppato il meccanismo che l’avrebbe aperta come si fa con un ombrello, con il risultato che l’antenna non si è mai aperta, nonostante tutti gli sforzi dei tecnici della NASA.

Hanno infatti provato a scaldarla, ruotando la sonda in modo da esporla al Sole, oppure a raffreddarla nascondendo l’antenna ai raggi solari: niente da fare.

Hanno provato migliaia di volte ad aprirla con i motori preposti, ma ancora niente. Probabilmente alla fine si era aperta solo parzialmente, ma comunque rimaneva assolutamente inutilizzabile. Ecco che dunque, obtorto collo, i tecnici decisero di adoperare l’antenna a basso guadagno per la ricetrasmissione di dati a Terra. Questa antenna non aveva assolutamente la potenza di quella ad alto guadagno ed era stato previsto il suo uso solo come riserva e per altri scopi.

Dunque la soluzione di ripiego di un’antenna più piccola comportava due inconvenienti notevoli: una potenza di segnale trasmesso nettamente più ridotta e la bassissima velocità di trasmissione.

Il primo problema poteva essere risolto grazie alla potenza delle stazioni riceventi: sulla Terra esisteva (ed esiste tuttora) una rete di ricetrasmissione dati (la DSN, Deep Space Network) assolutamente efficiente e che avrebbe garantito il continuo contatto con la sonda nonostante la rotazione della Terra stessa e la bassa potenza del segnale ricevuto.

Per il problema della bassa velocità di trasmissione si dovette ricorrere ad un escamotage che per noi ora è molto comune e noto: dovendo trasmettere una mole enorme di informazioni a bassa velocità, ecco che era necessario comprimere le informazioni (sì, zippandole!) in modo da abbattere drasticamente i tempi di invio. Ricordo che (seguendo all’epoca la vicenda sulla rivista Sky and Telescope) i tecnici avevano approntato un apposito software di compressione e l’avevano addirittura spedito alla sonda, in modo che lo potesse utilizzare da subito.

Per facilitare l’operazione di immagazzinamento dati, compressione ed invio alla Terra, le informazioni sarebbero state memorizzate su di un nastro magnetico e poi spedite a Terra in momenti in cui non ci fosse stato altro di più importante da inviare! Ma come vedremo fra breve, anche il nastro magnetico avrebbe dato i sui bravi problemi ai tecnici della NASA. Comunque rispetto alle pessimistiche analisi iniziali che non prevedevano nulla di buono, così facendo si poteva arrivare a coprire ben il 70% degli obiettivi scientifici primari assegnati alla Galileo… Assolutamente meglio che niente!

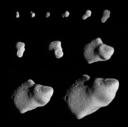

Nel frattempo la sonda continuava il suo viaggio e si stava avvicinando dunque ad un $obiettivo$ che come detto era una novità. Per la prima volta infatti una sonda si poteva avvicinare ad un asteroide, il fino ad allora poco noto Gaspra (il 951° asteroide, scoperto nel 1916, che ha preso il nome da una città ucraina in Crimea sul Mar Nero) che la sonda raggiunse il 29 ottobre 1991, passandogli ad appena 1600km di distanza. Già nel corso dell’avvicinamento la sonda realizzò una serie di foto che mostravano la rotazione dell’asteroide sul proprio asse (foto a fianco) nonchè un bellissimo primo piano di questa oblunga roccia spaziale avente un asse maggiore di una ventina di km.

Ed ora di corsa verso il successivo appuntamento con la Terra, che avvenne l’8 dicembre 1992, stavolta con un passaggio ancora più vicino alla superficie (appena 305km, praticamente la quota a cui viaggiano gli Shuttle e ben al disotto dell’orbita della Stazione Spaziale Internazionale, la ISS, che vola a circa 350km di altezza). Grazie al nuovo GA ottenuto, la Galileo è stata ancor di più proiettata verso lo spazio esterno dove di lì a qualche tempo, nel suo viaggio verso Giove, avrebbe effettuato un incontro con sorpresa…

Nel frattempo, il 24 marzo del 1993, dalla Terra veniva scoperta la cometa periodica Shoemaker-Levy 9 (SL9), che descriveremo nei particolari nella seconda parte di questo articolo. Caratteristica unica di questa cometa (confesso che io personalmente l’ho scoperto solo da pochissimo tempo e sono rimasto a bocca aperta quando l’ho saputo!) è che non orbita intorno al Sole, ma è una cometa periodica in orbita intorno a Giove!

Nel secondo appuntamento analizzeremo ciò che la sonda ha rilevato su Giove durante i suoi 8 anni di permanenza.

Stay tuned!

Gli hanno spedito uno zippatore…impensabile! Incredibile…

Ma la Shoemaker-Levy non è quella che qualche anno fa si è frantumata su Giove?

@Lampo

Sì, è proprio lei! Nella seconda parte scopriremo bene quello che è successo… … appena 15 anni fa!!

Il simulatore si dimostra un’altra volta un’ idea vincente! complimenti davvero, sembra un’ opera d’arte!

Quello che colpisce è l’impegno ad escogitare percorsi alternativi visivamente bizzarri ma efficaci per abbattere lo spreco di energia…tzè…questi taccagni della NASA… 😆

qualche domanda: in casi come questi, ossia quando di sfruttano i campi gravitazionali per la spinta necessaria a raggiungere un pianeta(Gravity Assist), le manovre correttive sulla sonda sono molte? E come incide il tempo di comunicazione tra la sonda e la terra sulle difficoltà nel “manovrare” la sonda stessa?

Poi, non so di preciso che tipo di dati utilizzi il simulatore, ma le traiettorie evidenziate sono il frutto dei dati reali punto per punto che la sonda ha seguito, o sono calcolati dal programma stesso nota qualche condizione iniziale?

Vogliatemi bene nonostante tutte queste domande

saluti!

Che nervoso che qui dall’ufficio non non posso aggiornare il Java e usare il simulatore… 😡

@vito

grazie per le belle parole sul simulatore! In effetti come autore di tutte le migliorie (ricordo che la vecchissima versione base l’ho presa da internet) ne sono molto orgoglioso!

Per quanto riguarda le traiettorie delle sonde, beh come suol dirsi bisogna fare di necessità virtù, ed in questo i tecnici della NASA sono veramente virtuosi: in questo caso non si è trattato ovviamente di essere taccagni! 😉

Vedremo nelle prossime puntate della categoria Sonde Spaziali cosa si sono inventati laggiù negli States per far arrivare le loro sonde agli obiettivi prefissati!

Le tue domande sul GA le rigiro molto molentieri al buon enzo, (che prima o poi riapparirà!) vista la sua notevolissima competenza nel campo.

Veniamo ai dati: il programma calcola le posizioni dei pianeti a partire da una lunga serie di formule e così faceva per gli altri oggetti nella versione originale. All’inizio si poteva avere un solo ed unico oggetto (asteroide o cometa) da visualizzare e allora la mia prima modifica è stata quella di estendere il numero di oggetti visualizzabili (che ne pensi di TUTTI gli asteroidi troiani di Giove? un mostro con quasi 3500 oggetti, funzionante! Prima o poi ne parlerò!).

Poi, ho trovato dalle parti del JPL la possibilità di avere dati di sonde, asteroidi, comete e pianeti, campionati con una serie di dati calcolati per un passo a scelta (da 1 ora a 1 anno).

Ecco dunque un’ulteriore modifica per leggere e visualizzare questi dati: i dati della galileo sono calcolati ogni due ore (dal JPL, di cui mi fido tantissimo, ovviamente) e tracciati nel diagramma a seconda della data e dell’ora: il programma non calcola le posizioni, che sono viceversa già belle che pronte.

@pierluigi

Grazie per i chiarimenti sul funzionamento del programma!

Grazie anche per avermi fatto sapere che esiste il JPL, non ne avevo pai sentito parlare fino ad ora..

Quindi ci sarebbe la possibilità di osservare direttamente dal programma le traiettorie di 3500 asteroidi troiani? come fare per visualizzarne qualcuno? la cosa mi intriga, perchè se non sbaglio la posizione di questi ultimi dipende dai punti lagrangiani di giove..Ho giocato un pò con le opzioni del programma, ma non ci sono riuscito…riesco a vedere solo Shoemaker Levy 9 che impatta su giove (mi sembra ricordare la spettacolare puntata di superquark sull’impatto di quest’ultima, in diretta, anche se ero bambino), ma degli asteroidi nulla…

saluti, e complimenti davvero!

@vito

in questo caso il programma non fa vedere gli asteroidi troiani perchè … bisogna istruirlo appositamente: a seconda di come lo si lancia, viene letta una serie di file piuttosto che un’altra ed il funzionamento cambia.

Per ora (stefano ed io) abbiamo fatto sì che in ogni articolo c’è un link particolare che pensa tutto lui a caricare i file opportuni e ad agire di conseguenza: mettere tutto insieme, asteroidi, comete, sonde e quant’altro in un unico programma sarebbe sì possibile ma poi risulterebbe molto caotico e difficile da capire: ritengo che sia meglio fare così e cioè focalizzare ogni volta un singolo aspetto della Meccanica Celeste e dell’Astronautica!

Prometto che parlerò diffusamente degli asteridi troiani in un prossimo articolo (ma prima hanno la precedenza le sonde!) ed allora apparirà il link diretto al simulatore 3D con 3500 oggetti!

@Lampo

in effetti è una prassi abbastanza comune quando si ha a che fare con apparecchi computerizzati, sia che stiano sulla terra sia a milioni di km di distanza: di solito questi apparecchi, che sono una specie di PC dedicati a qualche compito particolare, possiedono sempre la possibilità di ricevere dai creatori (questo termine mi affascina molto!) dati di qualunque genere ed anche, perché no, software!

Ricordo ancora parecchi anni fa un robottino della NASA, il Pathfinder, lanciato nel ’96 a atterrato su Marte nel ’97, dopo un certo tempo aveva manifestato segni di scompenso, resettandosi di quando in quando: subito i tecnici avevano cercato di riprodurre il problema nei loro laboratori per risolverlo, lavorando a stretto contatto con i progettisti del sistema di sviluppo utilizzato per creare il software di bordo (VxWorks, sistema di sviluppo che utilizzavo pure io in ufficio!). Dopo parecchie peripezie avevano trovato dove poter intervenire ed allora in questo caso hanno inviato al robottino non tanto un software completo, ma quelle che si chiamano in gergo delle patch, letteralmente pezzi di software da sostituire! Inviate dunque queste parti, il robottino le ha collocate nel posto giusto, ha fatto il reboot (proprio come facciamo con i PC!) e ha ripreso a funzionare egregiamente!

Complimenti per il simulatore. E’ divertente ed istruttore. Ottima iniziativa, avanti così.

qualcuno sa qualcosa della missione della Cina che ha mandato una navicella spaziale che loro hanno chiamato (falco) su un asteroide e lo ha fotografato da vicino?

c’è anche una foto che il “falco” ha fatto e dove si vede la sua ombra sull’asteroide mentre lo sorvola

che sensazione che ho provato!!!

scusate per l’OT ma sono molto curioso!

@alberto

sì, è la sonda Hayabusa, inviata sull’asteroide Itokawa e tra l’altro dovrebbe essere sulla strada di ritorno verso la terra (circa a giugno 2010)

Spero che la seconda parte arrivi presto. Bravo Pierluigi è molto interessante.

Grazie Pierluigi!!

Articolo meraviglioso. Mi ha colpito – tra le mille cose – l’osservazione della Terra dall’esterno, con gli occhi di un ipotetico alieno. Mi sono chiesta spesso come appaia la Terra dall’esterno, quanto si possa captare e quanto invece sia inimmaginabile finché nonsi arriva qui. E’ bello sapere che i segnali di vita sono percettibili!

😉