Sono passati quasi tre anni da quando la sonda DART (Double-Asteroid Redirection Test) della NASA è stata fatta impattare su Dimorphos, il satellite dell’asteroide Didymos, per testare la capacità di deviarne l’orbita e sperimentare così la possibilità di contrastare eventuali minacce spaziali di asteroidi in rotta di collisione con la Terra.

Nel nostro sito se n’è parlato già parecchio in vari articoli ed in questa pagina potete trovare l’elenco di articoli e NEWS che trattano appunto di questo argomento: troverete anche l’articolo che contiene il mio programma di visualizzazione 3D interattiva dell’orbita della sonda DART nonché il suo modellino realizzato da appassionati con i mattoncini LEGO.

Dagli ultimi studi sui dati collezionati al momento dell’impatto e da osservazioni negli ultimi tempi sono emerse alcune novità inattese su quello che è successo dopo l’impatto: lascio la parola ad Evan Gough e ad un suo articolo, apparso su UniverseToday, tradotto con la mia IP e riassunto vista la sua lunghezza e complessità.

Deflettere gli asteroidi non è così semplice: nuovi dati dalla sonda DART

A seguito dell’impatto della sonda DART su Dimorphos, il 26 settembre 2022, parecchie istituzioni sulla Terra hanno osservato l’asteroide per vedere i risultati: l’impatto ha diminuito la durata dell’orbita del satellite di ben 35 minuti, un vero successo, considerato che le stime di progetto parlavano di appena 73 secondi.

Ma anche l’impatto in se stesso è stato a sua volta un enorme successo: Tony Farnham, ricercatore del Dipartimento di Astronomia dell’Università del Maryland, ha pubblicato uno studio sugli effetti dell’impatto della sonda DART, affermando che “Siamo riusciti a deflettere un asteroide spostandone l’orbita di una certa quantità, ma i massi proiettati nello spazio a causa dell’impatto hanno provocato un’ulteriore spostamento di analoga grandezza. Questo inatteso fattore addizionale cambia notevolmente la fisica di cui dobbiamo tenere conto quando si pianificano tali tipi di missione”.

Parte integrante della missione è stato il LICIACube (Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids), un piccolo CubeSat di appena 14kg progettato e fornito dall’ASI (Agenzia Spaziale Italiana): rilasciato dalla sonda madre poco prima dell’impatto, il CubeSat recava a bordo una coppia di fotocamere, per riprendere, ogni 6 secondi, immagini dell’impatto, del materiale espulso e dell’aspetto di Didymos.

Grazie a queste riprese durate da 29 a 243 secondi dopo l’impatto, gli scienziati hanno potuto individuare e tracciare 104 massi di diametro compreso tra 40 cm e 7 metri: hanno successivamente stimato la presenza di altri 30-40 oggetti di dimensioni inferiori ad 1 metro, troppo deboli per essere seguiti.

Questi 104 massi espulsi sono volati via alla velocità di 187 km/h, ma la cosa più sorprendente è che il percorso seguito non è stato randomico, come ci si poteva aspettare, ma, prosegue Farnham, “erano praticamente suddivisi in due gruppi distinti, con assenza di materiale altrove, mostrando che era successo qualcosa di inaspettato.”

L’ammasso più grande di detriti conteneva circa il 70% di tutto il materiale ed è stato deviato verso sud (ndr: a breve vedremo il significato di questa affermazione) ad alta velocità e bassa inclinazione: i ricercatori pensano che i massi componenti possano essere derivati da uniche sorgenti su Didymos, quali grandi macigni ridotti in pezzi dai pannelli solari della sonda DART.

Questa è una delle immagini molto interessanti fornite dal LICIACube dove i tre rettangoli bianchi rappresentano la sonda (il quadrato centrale, mentre i due rettangoli sopra e sotto sono i grandi pannelli solari): i due macigni Bodhran e Atabaque sono proprio quelli che sono stati colpiti dai pannelli solari e che hanno proiettato schegge nelle varie direzioni indicate dai tratti colorati, con velocità differenti, indicate a sinistra.

La seconda autrice dello studio, la professoressa di Astronomia e Geologia presso l’Università del Maryland, Jessica Sunshine (ndr: nomen omen) spiega che “i pannelli solari hanno presumibilmente colpito i due grandi macigni della foto, dove Atabaque ha una dimensione di 3.3 m. La nostra analisi della distribuzione spaziale dei 104 massi suggerisce che siano appunto i resti di un unico masso più grande frammentato dalla sonda DART nelle prime fasi dell’impatto. L’ammontare del momento angolare di queste rocce è più di 3 volte quello della sonda DART ed è diretto principalmente verso sud in direzione quasi perpendicolare alla traiettoria della sonda”.

Un diagramma da interpretare

Finora si è parlato un paio di volte di “direzione sud”: cerchiamo allora di capire il significato di questa affermazione, analizzando un diagramma fornito dagli studiosi. Prendo perciò la parola…

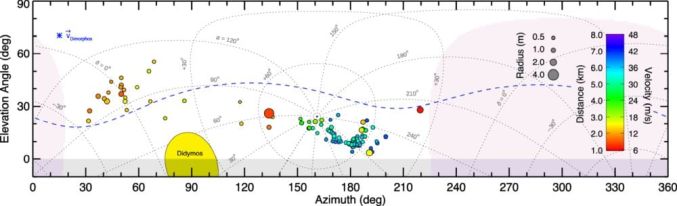

In questo diagramma, abbastanza complesso di primo acchito, possiamo vedere la direzione (in azimut ed elevazione) dei 140 massi subito dopo l’impatto, se osservati proprio dal punto di impatto

Se vi può aiutare, pensate che l’immagine sia tratta da Stellarium dalla superficie del satellitino: in un certo punto dell’orizzonte vediamo Didymos centrato su 90° di azimut.

Sapete cosa ho fatto? Sono andato subito a cercare se su Stellarium ci fossero anche Didymos e Dimorphos per potervi fornire l’immagine!

I due asteroidi non ci sono e seguendo l’help sono riuscito ad inserire automaticamente solo i dati di Didymos e poi ho scritto quelli del satellitino a mano e con valori abbastanza casuali perché non noti: il tutto poi però non ha funzionato ed il log di Stellarium afferma che non esiste un genitore per Dimorphos. Peccato: magari chiederò lumi ai programmatori.

Un diagramma simile l’ho ottenuto in questo modo: sono andato a caso sull’asteroide Pallade e ho puntato una zona di cielo verso Sud, accendendo le linee di ascensione retta e declinazione…

Al posto dei gruppi di massi ci sono le stelle, il Sole e i pianeti, ma la sostanza è praticamente la stessa: vediamo di paragonare i due diagrammi, analizzando soprattutto il primo.

I vari punti colorati mostrano i massi espulsi e come siano stati lanciati formando un paio di gruppi distinti, di cui uno verso sud, come si diceva prima (appunto intorno ai 180° di azimut) e l’altro verso 45° di azimut.

Sono viceversa pochi i massi isolati: la zona ombreggiata di rosa è quella che si trovava in ombra rispetto al LICIACube, che perciò non ha potuto osservare altro materiale eventualmente espulso in quella zona.

Riguardo alla linea tratteggiata in blu riporto il testo originale in inglese, facilmente traducibile, che però non si capisce bene a cosa si riferisca: “The dashed blue line represents the projection of the walls of the dust ejecta cone“. Cosa siano le “pareti del cono di polvere espulso” potrebbe essere intuibile ma non capisco perché si vedano in quel modo.

Invece le linee sghimbesce colorate con un tratteggio grigio non sono altro che le consuete linee di ascensione retta e declinazione che vediamo con Stellarium sulla seconda immagine e che si incrociano in corrispondenza del Polo Nord di rotazione di qualsiasi oggetto celeste.

Ritorniamo all’articolo

A questo punto, dopo un paragone con la missione Deep Impact, alla quale aveva partecipato pure la Sunshine, nell’articolo si parla di altri studi da parte dei ricercatori.

Il team ha calcolato che i 104 massi avevano un’energia cinetica totale pari all’1.4% dell’energia della sonda DART, principalmente diretta verso Sud, così come il 96% del momento dei massi era diretto verso sud: questo comporta che l’impatto ha provocato pure un cambiamento nell’inclinazione del piano orbitale dell’asteroidino intorno a Didymos.

Per questo motivo si dovrà tenere conto di questi fattori fisici quando si impatterà un asteroide di tipo “rubber-pile” (ndr : formato ma mucchi di rocce coese : gruppi di rocce potrebbero essere sparati in varie direzioni non predicibili prima dell’impatto).

Se gli scienziati avessero avuto a disposizione solo dati provenienti da osservazioni dalla Terra, non avrebbero mai saputo dei gruppi di massi proiettati nello spazio: l’HST è riuscito a vedere a malapena 37 rocce create dall’impatto della sonda DART, invece dei 104 e ovviamente con immagini non così dettagliate come quelle della (ndr: gloriosa e italica) LICIACube.

“Nell’ipotesi che un asteroide stia rotolando verso di noi” aggiunge Sunshine, “e volendolo spostare di una certa quantità per evitare che colpisca la Terra, allora dovremmo tenere bene in conto questi piccoli ma complessi particolari, che diventano di fondamentale importanza: come in un videogioco dovremmo tenere in considerazione tutte le particolarità per non perdere…”

Aggiunta all’articolo

Leggendo il pdf da cui è stato tratto l’articolo e cercando ulteriori notizie sul diagramma che ho cercato di replicare con Stellarium, mi sono imbattuto in un paragrafo che ritengo molto importante.

“Tutti i massi incontrati in questo lavoro si muovono ad una velocità tale che dopo l’impatto sono sicuramente scappati via dal sistema di Didymos e le loro velocità di fuga li hanno posti in orbite eliocentriche differenti da quella dell’asteroide stesso: abbiamo perciò calcolato gli elementi orbitali kepleriani di queste orbite (ndr: un bel lavoraccio davvero complesso).

Il risultato è che le orbite di questi massi differiscono poco da quella di Didymos a causa della bassa velocità iniziale di espulsione. Comparando il valore del nuovo perielio di Didymos (1.01295 UA) rispetto a quello che aveva prima dell’impatto (1.10273 UA), si ottiene una variazione molto piccola, di appena lo 0.02%.

Per il fatto di essere stati espulsi dall’impatto, nessuno dei massi osservati si avvicinerà alla Terra: ma saranno necessari ulteriori studi su altre forze gravitazionali implicate, per determinare se le orbite dei massi, su larga scala, nel futuro, intersecheranno le orbite della Terra o di Marte.”

Cieli sereni! E rimaniamo sereni pure noi…

Commenta per primo!

Aggiungi un Commento