Biografia

Marco Pedani

Mi sono laureato in Astronomia all’Universita’ di Bologna nel 1996 con una tesi sul campione di quasar radio-loud B3-VLA. Successivamente ho discusso la tesi di dottorato nel 2000 presso la stessa Universita’ lavorando all’istituto di radioastronomia del CNR sotto la guida del prof. Grueff, uno dei padri della $radioastronomia$ italiana. Il mio lavoro e’ stato il realizzare una nuova survey radio con il radiotelescopio Croce del Nord di medicina (BO) volta a selezionare un campione di Radio Galassie ad alto redshift da studiare poi con i grossi telescopi da terra.

Sfruttando una tecnica nota basata sulla pendenza dello spettro radio, si selezionano gli oggetti che hanno lo spettro piu’ ripido fra 408 e 1400MHz, ovvero quelli il cui flusso radio cala piu’ rapidamente al crescere la frequenza. Adottando criteri di selezione aggiuntivi come il diametro della radiosorgente si puo’ dimostrare che cinrca il 40-50% degli oggetti cosi’ selezionati sono radio galassie a redshift > 2, oggetti relativamente rari ma utilissimi per studiare sia gli AGN sia gli ammassi di galassie attorno ad essi. Sono rimasto affezionato a quel $radiotelescopio$ nato negli anni 60 perche’ io e un altro collega che studiava le Pulsars siamo stati gli ultimi 2 studenti a utilizzarlo per fare surveys, cosa per cui e’ nato. Dopo di che e’ stato convertito a banco di prova per sviluppare la tecnologia per SKA.

Una settimana dopo aver discusso la tesi di dottorato ero gia’ in volo per La Palma con una borsa di studio al telescopio Nazionale Galileo. La situazione post dottorato era a dir poco oscura e non me la sono sentita di rimanere in Italia a lavorare gratis per mesi (forse anni) o con borse o borsette e poi chissa’. Al TNG sono rimasto per 8 anni, passando ad essere astronomo responsabile della gestione dello spettrografo multioggetto in banda ottica D.o.Lo.Res., vero cavallo di battaglia del TNG e molto richiesto dalla comunita’ astronomica italiana.

Oltre che a lavorare allo sviluppo dello spettrografo e fare l’astronomo di supporto mi sono occupato anche dello sviluppo del modello di puntamento del TNG, della stazione meteo, dell’inquinamento luminoso, del site testing e di molte altre cose. Eravamo pochi al TNG e c’era da fare un po’ di tutto.C’era molto da imparare per uno studente fresco di tesi e questo mi e’ stato utile per espandere il mio background sugli aspetti strumentali dell’astronomia. Ho lasciato un po’ da parte il mio lavoro di ricerca del dottorato in quel periodo ma ho potuto collaborare con colleghi italiani e stranieri a un progetto sui $quasar$ radio-loud che continua ad andare avanti anche adesso.

A fine 2007 decisi di fare un passo piu’ ambizioso. Feci domanda per LBT al quale pure l’Italia partecipa ma lo feci per un posto “americano” dato che posti di astronomi di supporto italiani forse non si faranno mai. A LBT sto mettendo a frutto la mia esperienza sugli strumenti maturata al TNG e sono stato assunto come Instrument Scientist per MODS, i due spettrografi multioggetto che la Ohio State University costruisce per LBT.

Dopo numerosi viaggi in Ohio per seguire l’avanzamento dei lavori finalmente abbiamo ricevuto il primo $spettrografo$ MODS1, un cilindro di 4 mt di lunghezza, 2.5mt di diametro e 2700Kg di peso. Due rami Blu e Rosso altamente ottimizzati che fara’ immagini, spettri long slit e con maschere multioggetto su 6 minuti d’arco di cielo. MODS e’ uno spetrografo con la piu altra resa (~50%) nella classe di spettrografi montati attualmente sui telescopi di 8mt. Siamo sicuri che fara’ faville, soprattutto nel Blu.

Adesso sto lavorando al commissioning dello strumento, che si prevede vedra’ la prima luce al telescopio in settembre 2010. Inoltre lavoro al controllo qualita’ dei dati dei due strumenti che abbiamo adesso in funzione (LBC e LUCIFER) con le relative statistiche che ci fanno capire come funziona il sistema LBT e dove dobbiamo migliorare per alzare l’efficienza. Non dimentichiamo che LBT fa scienza solo per il 50% del tempo. Il resto e’ ancora tempo ingegneristico del $telescopio$ e molti dei suoi sottosistemi.

Nel tempo libero mi occupo di fotografia (per lo piu’ paesaggi), una passione che mai mi ha abbandonato e che cerco di migliorare continuamente. Le mie foto migliori le pubblico sul mio blog online.

L’intervista

Il progetto LBT nasce per le ricerche di frontiera: studiare la struttura a grande scala dell’Universo, la natura dei buchi neri giganti, l’osservazione diretta di pianeti extrasolari e altro ancora. Quali sono i risultati ottenuti finora?

E’ vero, LBT e’ stato concepito per dare il top di sensibilita’ e risoluzione angolare nella classe dei telescopi da 8mt. Purtroppo ha accumulato non pochi ritardi nella costruzione che fanno si’ che al 2010, non si sia visto ancora tutto il suo potenziale. I risultati migliori finora sono stati quelli dello studio dei processi di formazione stellare nelle Ly-Alpha break galaxies a $redshift$ ~3, delle proprieta’ del gas e della polvere nei quasars a $redshift$ ~6.5. E’ in corso anche una survey che usa le camere di primo fuoco Blu e Rossa per selezionare i primi primi $quasar$ che rompano la barriera del $redshift$ = 7 e studiare il contributo di questi oggetti alla re-ionizzazione del mezzo intergalattico a queste epoche remote. Ovviamente i $quasar$ cosi’ lontani ospitano buchi neri supermassicci con tutta una serie di implicazioni fondamentali sui modelli cosmologici di formazione di queste strutture nell’universo giovane.

Nel $campo$ stellare ci sono gruppi italiani che studiano le popolazioni stellari di M31 o seguono le curve di luce dei GRB gia’ esplosi tempo addietro sfruttando le camere di primo $fuoco$ che raggiungono la magnitudine R=27 in buone condizioni di seeing e 1 ora di integrazione.

Ma, ripeto, il bello deve ancora venire, e arrivera’ entro 2 anni da adesso quando il modulo interferometrico LBTI e LINC-NIRVANA verranno montati e l’ottica adattiva sara’ in funzione sui due specchi. Questi due strumenti permetteranno di fare interferometria a lunghezze d’onda che vanno dai 0.6 micron a 13 micron dell’IR termico.

Quale tecnologia consente di incrementare la risoluzione e la nitidezza di un’immagine stereoscopica? E che differenza c’è rispetto all’interferometria “tradizionale” di altri giganti terrestri come il VLT?

LBT e’ unico nel suo genere per vari motivi. Specchi monolitici di 8.4mt (i piu’ grandi mai costruiti) in schema ottico gregoriano molto veloci (solo f/1.142 !) e con piccola ostruzione centrale, ottica attiva convenzionale di basso costo, bassa emissione fino all’infrarosso termico, specchi secondari convenzionali ed adattivi montati su bracci che ruotano e che possono essere posizionati in pochi minuti per un cambio di strumento/configurazione.

Ma il grande vantaggio che ha sulla concorrenza e’ che i due specchi stanno sulla stessa montatura e guardano il cielo con una linea di base che li congiunge che e’ perpendicolare alla linea di vista. Questo, unito a tecniche di ricostruzione dell’immagine che vengono dalla tomografia assiale computerizzata (TAC) permettono di ricostruire un’immagine che equivale a quella di un $telescopio$ di 22.8 metri di diametro. Come nei radiotelescopi di sintesi, l’oggetto deve essere osservato piu’ volte durante la notte con diversi angoli in cielo, in modo da coprire in modo uniforme il piano delle frequenze spaziali. Migliore la copertura, migliore l’uniformita’ della risoluzione nell’immagine finale. Ricordiamo che la la risoluzione che LBT puo’ ottenere e’ quella di un $telescopio$ di un 22.8 metri in orizzontale nel cielo ma di solo 8.4 metri in verticale. Se si osservano gli oggetti ad almeno 3 angoli diversi ben spaziati in cielo si puo’ ricostruire un ‘immagine quasi equivalente a quella di un $telescopio$ “circolare” di 22.8 metri appunto.

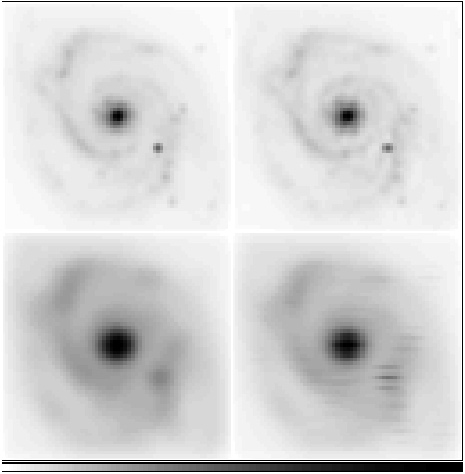

Un’immagine lo spiega meglio di 1000 parole.

Fig. 1

Nella Fig. 1 si vede un’immagine simulata dove in basso a sinistra c’e’ la normale immagine di uno specchio singolo di 8.4 metri. In basso a destra c’e’ quella dell’interferometro LBT dove l’oggetto e’ osservato a 1 solo angolo durante la notte. Si notino le frange d’interferenza ma solo un leggero miglioramento della risoluzione finale. In alto a destra invece l’immagine interferometrica quando l’oggetto si osserva a 3 angoli diversi in cielo. Il miglioramento e’ notevole. Se lo compariamo con l’immagine in alto a sinistra che simula la visione di un $telescopio$ circolare di 22.8 metri appunto vediamo che non c’e’ poi molta differenza alla fine.

Stesso discorso per la Fig.2 che e’ un’immagine della sonda Galileo del satellite Io di Giove abbassata di risoluzione per simulare l’immagine di uno specchio singolo di 8.4mt (immagine A) e dell’interferometro LBT che lavora come un 22.8 metri (immagine B). Direi che parla da sola.

Gli altri telescopi come VLT o Keck, per la loro struttura, non riescono a fare interferometria su campi di vista se non di pochi secondi d’arco, contro i circa 2 minuti d’arco di LBT a 2.2 micron di lunghezza d’onda. Credetemi sono tanti. Inoltre le linee di ritardo di fase che sono costretti a introdurre per combinare i fasci limitano le’efficienza finale del sistema a pochi punti percentuali. Hanno risoluzioni migliori, questo si, che possono essere sfruttate per oggetti puntiformi.

Il nuovissimo sistema ottico adattivo dell’LBT, denominato FLAO (First Light Adaptive Optics) e realizzato con una tecnologia completamente italiana, ha da subito sorpassato tutti i sistemi simili fornendo immagini tre volte più nitide di quelle dell’Hubble Space Telescope. Come funziona questa tecnologia?

Diciamo che la tecnologia e’ in parte gia’ collaudata come il sensore a piramide che riceve la luce della stella di riferimento sulla la sua punta. La sfida tecnologica e’ realizzare una piramide di vetro ottico la cui punta sia “appiattita” al massimo di pochissimi micron. Ce l’avevamo gia’ al TNG questa cosa. Peccato che poi al TNG l’ottica Adattiva sia stata recentemente abbandonata ma questa e’ un’altra storia. L’unicita’ del sistema LBT e’ lo specchio secondario adattivo piu’ grande del mondo. Ben 910mm di diametro contro uno spessore di soli 1.6 mm.

Ovvero quello che si deforma non e’ il terzo o quarto specchietto della catena ottica ma direttamente il secondario con relativo aumento dell’efficienza del sistema. E’ cosi’ sottile e delicato che ci sono dei limiti di velocita’ del vento in cupola per poter operare in modo sicuro e un sistema che risucchia lo specchio contro una superficie rigida (reference body) se questi limiti vengono superati. Lo specchio sta a soli 30 micron di distanza da questa reference. Guai se la polvere o l’acqua entrano in mezzo. Un sistema di 672 attuatori piezoelettrici permette di deformare lo specchio al meglio di 10 nanometri con una frequenza di 1000Hz! Al TNG avevamo un sistema che deformava uno specchietto di 100 mm di diametro a 100Hz. Non so se rendo l’idea del gap tecnologico che c’e’. Un vero gioiello di tecnologia che anche ESO ci sta invidiando.

Non sono mancati i contrattempi comunque. Su 5 specchi sottili costruiti se ne sono rotti 2 e alcuni supporti si sono leggermente scollati dall’attuale, ma questo si puo’ riparare.

E’ una gran soddifazione per la tecnologia italiana. Alla prima luce si e’ “chiuso il loop”, come si dice nell’ambiente, raggiungendo il 73% di perfezione dell’immagine (Strehl Ratio) in banda H a 1.6 micron. Questo si traduce in un 80% in banda K a 2.2 micron dove di solito questi sistemi danno il meglio di se. La camera che prendeva le immagini e’ una camerina IR di test di “soli” 50 mila euro con raffreddamento a peltier e costruita dall’osservatorio di Bologna e dal Max Planck Institute tedesco per testare le varie stazioni focali prima dell’arrivo dello $spettrografo$ IR Lucifer. In banda K, a 2.2 micron lo strehl ratio sarebbe ancora migliore con una risoluzione angolare di 0.066 arcsec. Attenzione, stiamo ancora parlando sempre di un solo specchio di LBT.

Ovviamente la vera sfida sara’ “chiudere il loop” su stelle di riferimento sempre piu’ deboli vicine al target.

dopo questi risultati stupefacenti, che lasciano presagire margini di ulteriori miglioramenti, possiamo considerare “binoculare” il futuro dei telescopi terrestri di nuova generazione?

E’ un periodo di grande euforia qui a LBT dopo i risultati della prima luce di FLAO. Tuttavia nel futuro prossimo i nuovi telescopi giganti non saranno binoculari. Infatti basta vedere il GMT di 22mt, il TMT di 30mt e l’EELT europeo di 42mt. A parte il primo, costituito da 7 specchi uguali in diametro a quelli di LBT, gli altri sono a singolo specchio anche se non monolitico, ma a segmenti multipli orientabili per motivi di peso. Su questi telescopi sara’ imperativo implementare l’ottica adattiva multiconiugata, ovvero quella che corregge le distorsioni atmosferiche con sensori che monitorano piu’ stelle di riferimento nel $campo$ sondando i diversi livelli di atmosfera sopra l’osservatorio. Di solito ci sono 1-2 strati di turbolenza che contribuiscono al “seeing” globale che abbiamo sull’immagine e si possono quantificare in maniera separata. E ovviamente correggere per avere un $campo$ di vista corretto piu’ ampio della semplice ottica adattiva.

E i telecopi spaziali, con i loro costi estremi di gestione e manutenzione, sono destinati a soccombere?

Beh, c’e’ il nuovo $telescopio$ spaziale il James Webb Space Telescope schedulato per il lancio nel 2014 che pero’ avra’ un diametro di 6.5 metri. Il punto di forza dei telescopi spaziali e’ che non hanno bisogno di ottiche adattive per avere un’immagine al limite della diffrazione e non hanno le limitazioni dell’atmosfera terrestre in termini di lunghezze d’onda osservabili. Il medio infrarosso sara’ decisamente interessante dallo spazio. Diciamo che il JWST sara’ un buon complemento ai giganti da terra che comunque manterranno il record si sensibilita’ e risoluzione angolare.

Ma, come ci ha insegnato il $telescopio$ Hubble, quando si rompe qualcosa nello spazio, andare a ripararlo costa uno sproposito e non e’ cosi’ immediato senza una navetta spaziale. Gli space Shuttle andranno in pensione definitivamente fra poco.

Puoi descriverci la sensazione provata la prima volta che ti sei trovato a gestire questo gigante da 650 tonnellate? Cosa si prova ad osservare così nitidamente l’Universo di 13 miliardi di anni fa?

Da studente usai qualche volta il Cassini di 1.5 metri a Loiano, come molti dei miei colleghi studenti. E mi sembrava grossino. Poi passai al TNG, un rispettabile 3.6 metri che quando lo vidi per la prima volta dissi” “ah pero’” e’ bello piu’ grande. Questo si che e’ un $telescopio$.

Quando poi sono entrato per la prima volta nella cupola di LBT credo che sono rimasto per 5 minuti buoni immobile a contemplarlo e a chiedermi come diavolo facciamo a muovere una sberla del genere con precisione sotto gli 0.1 secondi d’arco in cielo. Ovviamente la risposta la sapevo ma la mole e’ tale che ti viene da chiedertelo. Poi quando vedi quanto e’ veloce nei movimenti di puntamento lo stupore e’ ancora maggiore. Ho portato astronomi in cupola che avevano visto VLT e sono rimasti allibiti. E’ attualmente il piu’ grosso $telescopio$ esistente su singola montatura. E io feci in tempo pure a vedere il GTC di 10.4 metri a La Palma prima di venire via.

Devo dire pero’ che noi abbiamo fatto dei bei lavori di punta sui quasars scoperti dalla Survey Sloan a $redshift$ fino a 6.4 con il nostro TNG in infrarosso e ne siamo contenti. Quindi non sempre ci vuole un 8 metri per osservare l’universo quando aveva meno di un miliardo di anni di eta’.

Certo quando il seeing scende anche sotto 0.5” a Mount Graham e hai una camera di primo $fuoco$ aperta a f/1.142 con un $campo$ di 23 minuti d’arco devo dire che la sola immagine grezza sul monitor ti lascia a bocca aperta. Passeresti minuti solo a zoomarla e contemplarla ma non c’e’ tempo. Ogni minuto e’ prezioso qui.

Com’è articolata la giornata “tipo” di un astronomo all’osservatorio LBT sul monte Graham? E cosa avviene durante una sessione notturna di osservazione?

La giornata e’ abbastanza classica nel senso che si inizia nel primo pomeriggio con le calibrazioni a cupola chiusa e luci spente (bias, dark) ma noi dobbiamo essere piu’ flessibili perche’ di giorno c’e’ sempre una gran attivita’ sul $telescopio$. Siamo in commissioning quindi diversa gente lavora sui sistemi come idrostatica, attuatori degli specchi, chillers, software etc.

Verso le 17 gli astronomi ricevono il $telescopio$ tutto per loro e possono cominciare a lavorare. Dopo i flat fields, se ce n’e’ bisogno, si va avanti dritti fino a mattina. In loco c’e’ sempre il site manager per ogni assistenza “grossa” sul $telescopio$ e lo specialista di strumento pronto a risolvere eventuali problemi tecnici sullo strumento in uso. L’astronomo di supporto e’ quello che gestisce il problema sullo strumento, cerca di risolverlo nel minor tempo possibile in base alla sua esperienza osservativa, e compila un report dove documenta il tutto, cosa che viene comunicata anche ai gruppi che hanno costruito lo strumento e che ci lavoreranno sopra.

In piu’ occasioni ho avuto modo di richiedere assistenza dalla Germania o dall’Italia direttamente via skype per risolvere un problema che solo chi ha costruito lo strumento poteva risolvere.

recentemente ho visto un bellissimo reportage sul LBT dove si accennava alla sala di controllo, luogo in cui gli astronomi elaborano e analizzano le immagini catturate dal $telescopio$. Ci puoi descrivere la tua postazione di lavoro e qualche strumento? Magari con foto a corredo…

La sala di controllo di un $telescopio$ credo dica molto su come ci si lavora. Chissa’ perche’ tutte le sale di controllo dei telescopi di 4mt degli anni 60 (Blanco, Mayall, AAT ma anche WHT) si assomigliano tutte. Molto piene di roba, un po’ caotiche. Nei nuovi telescopi sono di piu’ ampio respiro, pochi montor da 26” o 28” dai quali si controlla tutto, ma proprio tutto. Noi abbiamo 4 workstations con doppio monitor ciascuna.

L’operatore di $telescopio$ ne occupa una tutta per se e ha gia’ il suo bel da fare con 30-40 pannelli da tenere sotto controllo per il $telescopio$. Una seconda si usa per lo strumento in uso quella notte e una terza si usa per fare una riduzione dati provvisoria e per controllare che i dati prodotti siano di buona qualita’. La quarta e’ libera e si puo’ usare all’occorrenza. Poi ognuno ha il suo portatile sul quale ha le finding chart per le osservazioni, tiene il log della notte, chatta con la moglie/fidanzata dall’altra parte del mondo etc.

Quando devo fare le notti tecniche a me piace sedere nella postazione accanto all’operatore in modo che mi e’ piu’ facile ed immediato parlare con lui per qualsiasi cosa sullo stato del $telescopio$ o il meteo. Lui ha il display di tutti i messaggi di errore del $telescopio$ e lo stato delle ottiche e mi puo’ dire subito se c’e’ qualche problema. Li potrei aprire anch’io sulla mia workstation ma diventerebbe ingestibile. Una buona interazione astronomo-operatore e’ fondamentale per la riuscita delle osservazioni e per limitare le perdite di tempo durante la notte.

Il bello di LBT e’ che abbiamo la cucina a 8-10mt dalla sala controllo quindi fai 2 passi e ti prepari qualcosa da mangiare, o ti prendi un caffe’. Anche le camere da letto sono a pochi metri nel corridoio circolare quindi in teoria se hai un pausa lunghetta ti puoi pure stendere un attimo. Se uno preferisce la TV o una partitella a biliardo ci sono anche quelli. Il brutto di LBT e’ che non esiste servizio mensa lassu’ a 3200mt.

Siamo del tutto isolati.Ti devi portare tutto il cibo per tutte le notti che starai su e cucinartelo. Questo toglie non poco tempo soprattuto in inverno quando si inizia ad osservare molto presto.

Fig.3: sala di Contollo di LBT. A destra la postazione dell’Operatore del $telescopio$. In alto, il monitor con i dati meteo in tempo reale

In chiusura, hai qualche aneddoto simpatico “a tema” da raccontare?

Ne ho tantissimi in 10 anni di supporto alle osservazioni e quasi 500 notti fatte ai telescopi.

Ai tempi del dottorato a Bologna ricordo ancora quando la NASA chiamo’ l’Istituto di Radioastronomia chiedendo se potevano provare a ricevere il segnale della sonda Mars Polar Lander che nel 1999 doveva arrivare sul pianeta rosso e della quale si persero le tracce. Comunicarono che la frequenza del trasponder del probe Deep Space 2 che si era separato dalla sonda madre per scendere su marte era sui 405 MHz se ben ricordo. Il $radiotelescopio$ Croce del Nord lavorava sui 408 MHz con una banda di 3 MHz e gli ingegneri decisero di cambiare un po’ la frequenza di ricezione per spostare il centro banda sui 405MHz appunto e accoppiare un analizzatore di spettro. Purtroppo non si ricevette niente e pochi giorni dopo la NASA dichiaro’ la sonda come persa. Fu pero’ una soddisfazione vedere come un vecchio $radiotelescopio$ con una superficie di raccolta di ben 2.7 ettari potesse essere utilizzato in maniera flessibile per questo tipo di emergenze.

Di aneddoti al TNG ce ne sarebbero parecchi. Una delle cose piu’ folli era la strada completamente ghiacciata che si formava in inverno. Dal $telescopio$ alla residencia dove dormivamo erano 3 Km di discesa al cardiopalma. Mi ricordo ancora che montavamo noi le ruote chiodate alla panda 4×4 dentro il garage del $telescopio$ alle 3 di mattina quando ormai la notte era data per persa. Sembravamo i meccanici della Ferrari ai Box con le pistole pneumatiche. E ricordo molto bene un gran bel testa coda che feci con le ruote normali una notte con l’astronomo visitante bordo dopo il quale dovemmo aspettare 3 ore in macchina con un vento a 80 K/h, nebbia e strato di ghiaccio di 3cm prima che venissero a disincagliarci. I peggiori 3 Km che abbia mai percorso.

Purtroppo era toccato anche a me quella notte. Ci prendevamo in giro perche’ diversa gente del TNG aveva la sua “curva” dove aveva fatto la sbandata prima o poi e veniva battezzata con il suo nome. Beh ora c’e’ anche mia curva.

In compenso a Mount Graham c’e’ molta piu’ neve, le ultime 9 miglia di strada e’ sterrata, si toccano i -14 in inverno e l’avventura di guida, sul tipico Jeep enorme americano e’ ancora piu’ impegnativa. Non c’e’ verso di tenerlo dritto. Mentre salivo mi sono chiesto piu’ di una volta “ma chi me l’ha fatto fare… a casa ho mia moglie che mi aspetta”.

L’ultimo riguarda LBT mentre una notte osservavamo con la camera infrarossa. La perdita di uno dei PC che tiene su la rete interna blocco’ tutti, dico tutti, gli schermi delle workstations rendendo impossibile sapere cosa stava facendo il $telescopio$ etc. Lo strumento stava esponendo una sequenza di immagini e non si riusciva a stopparlo. Per di piu’ eravamo gia’ al crepuscolo di mattina e il sole sarebbe sorto di li a poco. Ci furono una serie concitata di telefonate agli specialisti di software a Tucson,con me che dovevo fare i tests con loro al telefono per capire cos’era successo, comunicare in Germania che controllassero lo strumento incontrollabile, informare gli astronomi che stavano osservando, coordinarmi con l’Operatore che cercava di chiudere la cupola etc etc.

Sicuramente avremo qualche decina di capelli bianchi in piu’ grazie a quel finale di notte, ma riuscimmo a chiudere tutto senza danni grazie anche all’aiuto dei colleghi tedeschi in remoto. Cosa vuol dire la comunicazione in tempo reale in un osservatorio moderno!

Carissimo Marco

ho letto la tua intervista i ti faccio i miei complimenti spero che ti ricorderai di me che portai la ricezione e le foto del satellite Noaa che ricevevo giornalmente.

Spero di poterti rivedere a Follonica presto – Ho rispolverato i vecchi astrofili Follonichesi con i quali spero, di riorganizzare e realizzare l’osservatorio astronomico – L’architetto Pasquali Mauro, che fece il progetto lo stà riguardando e cercherà di migliorarlo. Di norma sono presente in internet la notte verso mezzanotte e mezzo, ora locale (per te le ore 15.00) con Skype ho visto la tua chiamata e spero di poterti contattare de visus. Ciao ora ti saluto perchè non voglio più tediarti – Ciao a presto – Dino

ciao MARCO,qui la situazione langue.la promessa dell’osservatorio in montioni mi sà che sia sempre più stretta,colpa di chi dovrebbe interessarsi alla bisogna.tante chiacchere per nulla?mah,mi spiace per la città,che non avrà eccellenze scientifiche.noi ce la mettiamo tutta, la volontà nel far apprendere l’astronomia,ma se è come battere la testa nel muro una volta và bene, ma due mi sà che non lo facciamo.ti saluto, e un abbraccio dai tuoi compaesani follonichesi.canzio

Follonihààà, come stai? non ti si vede da un secolo magari se giri un telescop verso la sicilia mi ritrovi.

ti abbraccio

delfo

mandami una mail.

delfo