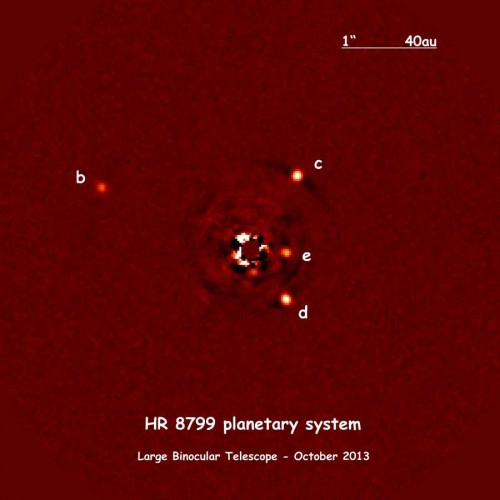

Credit: A.-L. Maire / LBTO

Gli astronomi hanno investigato più in profondità di quanto fatto prima un sistema planetario a 130 anni luce di distanza dalla Terra. Le osservazioni costituiscono i primi risultati di uno studio su esopianeti chiamato LEECH (LBT Exozodi Exoplanet Common Hunt), e sono ad oggi pubblicate sulla rivista scientifica Astronomy & Astrophysics.

Il sistema planetario di HR8799, una giovane stella di 30 milioni di anni di vita, è stato il primo ad essere stato fotografato direttamente, con tre pianeti trovati nel 2008 ed un quarto nel 2010.

“Questa stella è stata dunque oggetto di esame per lo studio LEECH, offrendo l’opportunità di acquisire immagini nuove e meglio definite delle proprietà dinamiche degli esopianeti in orbita intorno alla stella,” ha detto Christian Veillet, direttore del Large Binocular Telescope Observatory (LBTO).

Il progetto di ricerca LEECH è iniziato al Large Binocular Telescope (LBT), nell’Arizona sud orientale nel Febbraio 2013, per cercare e caratterizzare giovani ed adolescenti esopianeti nello spettro del vicino-infrarosso (specificamente, a lunghezza d’onda di 3.8 micrometri, che gli astronomi chiamano banda L). LEECH sfrutta l’eccellente performance del sistema di ottica adattiva dell’LBT per fotografare gli esopianeti con la camera nella banda L/M dell’infrarosso (LMIRCam), installata nell’interferometro dell’LBT (LBTI).

“L’LBT ci permette di guardare questi pianeti a lunghezze d’onda che nessun’altro sta utilizzando,” Veillet spiega. “Poichè essi sono giganti gassosi e sono ancora molto giovani, brillano in maniera ben visibile nella banda L, e poichè appaiono così luminosi li, saltano subito all’occhio, consentendoci di osservarli più vicini alla stella. Questo ci ha permesso di stringere su orbite più piccole di questo sistema, che è abbastanza lontano da noi.”

“Normalmente il problema con questo approccio sarebbe che a 4 micron, le ottiche del telescopio producono esse stesse bagliore,” ha detto Andy Skemer, un Hubble Fellow al Dipartimento di Astronomia dell’University of Arizona e dello Steward Observatory, e il capo del progetto di ricerca LEECH. “Tuttavia, con lBT, tutto ciò che riguarda il telescopio, il suo sistema di ottica adattiva, e la camera scientifica, sono stati ottimizzati per rendere minima questa emissione. Come risultato, LEECH è più sensibile di prima a ricerche tramite imaging di pianeti extrasolari, e questa nuova immagine di HR 8799 ne è la prova.”

Lo studio è stato dedicato ad analizzare l’architettura planetaria del sistema di HR 8799, secondo l’autore principale, Anne-Lise Maire, un ricercatore postdoc alla sede INAF dell’Osservatorio di Padova. Il team di ricerca ha tentato di vincolare i parametri orbitali dei quattro pianeti giganti conosciuti e le proprietà fisiche dell’ipotetico quinto pianeta orbitante in una fascia all’interno di quella dei pianeti già noti.

“Per raggiungere il primo obiettivo, abbiamo investigato in particolare i tipi di risonanza tra le orbite planetarie,” ci spiega Maire. “Dalle risonanze, abbiamo capito qualcosa non solo sull’architettura globale del sistema planetario, ma anche sull’intervallo di massa dei pianeti.”

“Tali pianeti non possono essere troppo massivi, altrimenti il sistema diventerebbe dinamicamente instabile, come studi precedenti hanno suggerito. Inoltre, la presenza di una risonanza tra i pianeti indica che essi interagiscono gravitazionalmente tra di loro, dandoci dei limiti inferiori sulle loro masse.”

I risultati di questo studio favoriscono una architettura del sistema basata su risonanze doppie multiple, in altre parole, ciascuno dei tre pianeti più esterni impiega circa il doppio del tempo per completare un orbita intorno alla stella di quanto non faccia il pianeta nell’orbita subito più interna.

“La sensitività unica di LEECH ci ha permesso di studiare le regioni più interne di questo sistema planetario,” ha aggiunto Wolfgang Brandner, uno scienziato al Max Planck Institute for Astronomy in Heidelberg, Germania. “Un quinto pianeta gigante massivo nell’orbita risonante più interna è stato escluso. Questo può voler dire che il sistema planetario di HR 8799 ha una architettura simile a quella del sistema solare, con quattro pianeti massicci a distanze più grandi, e potenzialmente pianeti con piccole masse — che non sono ancora stati trovati — nel sistema planetario più interno.”

“Le nostre osservazioni ci forniscono una buona idea sul fatto che questo sistema planetario sia piuttosto stabile,” Veillet ha aggiunto, “in altre parole non c’è indicazione che questi pianeti stiano andando a collidere tra di loro entro alcuni milioni di anni.”

Nella configurazione attuale, il pianeta più interno visibile da LEECH si trova a circa 15 Unità Astronomiche di distanza dalla stella, spiega Veillet, o quindici volte la distanza media tra Terra e il nostro Sole.

“Se ci fossero pianeti con luminosità similare più vicini alla stella, li vedremo a circa 10 AU,” dice l’astronomo, “il quale corrisponderebbe all’orbita di Saturno.”

Secondo Veillet, il progetto LEECH è un progetto esemplare in due modi.

“Trae pieno vantaggio dalle performance dell’ottica adattiva offerta dai nostri specchi secondari adattivi, e combina le risorse dalla maggior parte dei partners di LBTO — quattro università degli USA, due istituti in Germania, e la comunità Italiana — per costruire un grande programma di più di 100 notti osservative. Questo non sarebbe possibile altrimenti per un solo partner in tempi ragionevoli.”

L’articolo originale è reperibile QUI dal sito dell’LBTO.

Commenta per primo!

Aggiungi un Commento