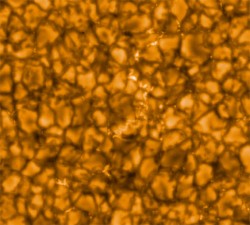

Avete presente il ribollire dell’acqua in una pentola sopra i fornelli? Ebbene, qualcosa di simile, seppure esasperato all’ennesima potenza, avviene anche nella maggior parte delle stelle che osserviamo nella nostra Galassia: quelle che hanno masse piccole e intermedie, simili al nostro Sole per capirci, dove il plasma caldissimo risale dalle regioni più prossime al nucleo fino in superficie, trasportando e quindi liberando parte dell’energia prodotta dalle reazioni di fusione nucleare che avvengono nelle zone più interne delle stelle stesse. Gli effetti visibili di questi poderosi rimescolamenti convettivi di materia prendono il nome di granulazione.

La granulazione è legata a delle proprietà fondamentali della stella che ne descrivono la sua atmosfera, tra le quali la gravità superficiale, la temperatura, il raggio, e la metallicità, ovvero l’abbondanza nella materia stellare di elementi chimici più pesanti dell’idrogeno e dell’elio. Gli scienziati oggi hanno un quadro piuttosto chiaro di come la granulazione sia legata alla temperatura e alla gravità superficiale nelle stelle, più incerto è invece il ruolo che gioca la metallicità, che è un parametro di fondamentale importanza nell’evoluzione stellare e ha un impatto non trascurabile sulla nostra capacità di costruire modelli evolutivi accurati dai quali, alla fine, riusciamo a stimare le età delle stelle. La metallicità però è un parametro difficile da ricavare con un elevato grado di precisione, poiché richiede misure spettroscopiche ad alta risoluzione, che sono di solito disponibili solo per stelle relativamente vicine, e dunque per un numero relativamente limitato di astri.

E proprio per poter discriminare l’effetto della metallicità sulla granulazione di una stella rispetto a quello prodotto dalla gravità superficiale, dalla temperatura e dalla massa, i ricercatori di un team internazionale guidato da Enrico Corsaro, fellow del programma AstroFIt2 dell’Istituto Nazionale di astrofisica, hanno studiato le proprietà della granulazione in un campione di 60 giganti rosse appartenenti a tre ammassi stellari aperti, NGC 6791, Ngc 6819, Ngc 6811, tutti osservati per più di 4 anni consecutivi da Kepler, la missione spaziale della Nasa.

Il vantaggio del considerare stelle di ammasso è che esse hanno tutte la stessa metallicità in ciascun agglomerato di stelle, oltre ad una distribuzione molto omogenea di masse, temperature, e stadi evolutivi dovuti alla loro età, che è la stessa per tutte. È così più facile comprendere come i vari contributi alla granulazione entrino in gioco. Le stelle selezionate in questo studio esibiscono tutte oscillazioni che permettono ricavare con grande precisione la loro gravità superficiale. Inoltre, grazie alla survey spettroscopica Apogee, i ricercatori hanno ottenuto misure attendibili anche della loro metallicità e temperatura.

«La granulazione si può caratterizzare tramite due proprietà: l’ampiezza del segnale e la sua frequenza tipica, che ne definisce i tempi scala del fenomeno» spiega Corsaro, in forza all’INAF di Catania, primo autore del paper accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics. «Questi dati vengono calcolati con grande precisione utilizzando gli spettri di potenza delle curve di luce di ciascuna stella. Abbiamo dunque studiato diverse relazioni che legano queste due proprietà ai parametri stellari di massa, gravità superficiale, temperatura, e metallicità e abbiamo trovato per la prima volta evidenza che la metallicità ha un ruolo significativo sulla granulazione, addirittura più importante di quello della gravità superficiale e di quello indotto dalla massa stellare». In particolare, all’aumentare della metallicità aumenta l’ampiezza del segnale di granulazione, ma diminuisce la sua frequenza, cioè la granulazione rallenta globalmente il suo moto turbolento. Inoltre, le proprietà della granulazione non cambiano al variare dello stadio evolutivo della stella, confermando l’idea che la granulazione è unicamente legata alle condizioni atmosferiche stellari, e non a quelle all’interno del nucleo.

«Il nostro risultato sull’ampiezza del segnale di granulazione è in ottimo accordo con le previsioni teoriche ottenute dalle simulazioni di atmosfere stellari in 3D, mentre per ora non abbiamo una chiara corrispondenza con quanto avviene per la frequenza tipica di questo fenomeno» prosegue Corsaro. «In futuro, grazie alla semplicità e immediatezza con cui è possibile misurare le proprietà della granulazione, potremo utilizzare le relazioni calibrate in questo studio sulle centinaia di migliaia di stelle che verranno osservate da future missioni spaziali quali Tess della Nasa e in particolare quella europea Plato, consentendoci di stimare la metallicità stellare dalle sole proprietà della granulazione, anche in assenza di misure spettroscopiche».

Per saperne di più:

- Leggi su ArXiv l’anteprima dell’articolo “Metallicity effect on stellar granulation detected from oscillating red giants in open clusters” di E. Corsaro, S. Mathur, R. A. García, P. Gaulme, M. Pinsonneault, K. Stassun, D. Stello, J. Tayar, R. Trampedach, C. Jiang, C. Nitschelm, D. Salabert accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics

Articolo originale su Media INAF.

complimenti Enrico, complimenti davvero!

Bene, caro @Enrico Corsaro! Gran bel colpo!

Non ho ancora letto l'articolo su ArXiv, quindi fammi capire: la metallicità di una stella la rende più opaca alle radiazioni, e quindi frena l'uscita dell'energia favorendo la formazione di celle convettive più grandi e lente? O che?

Wow, complimenti Enrico, leggerò con calma il tuo articolo