Guardando le immagini diffuse dai ricercatori, se uno non sapesse che sta osservando il pianeta Mercurio, sarebbe certamente indotto a pensare di avere sotto gli occhi una stupenda cometa. Un po’ strana, a dire il vero, data la mancanza di chioma, ma con una coda di tutto rispetto. Doveroso precisare – prima che tutti si precipitino a cercare Mercurio in cielo e restino delusi – che quella coda è troppo debole per essere osservata a occhio nudo e che solo opportune riprese riescono a catturarla.

Già in passato i ricercatori avevano studiato il curioso strascico esibito da Mercurio, ma si era riusciti a documentarne l’estensione fino a circa 40 mila chilometri dal pianeta. In uno studio pubblicato all’inizio di febbraio su Geophysical Research Letters, Jeffrey Baumgardner (Boston University) e i suoi collaboratori hanno invece segnalato che quella coda si estende per due milioni e mezzo di chilometri.

L’origine della coda va ricercata nel fenomeno denominato surface-sputtering, un meccanismo simile all’evaporazione e che viene indotto non solo dall’azione diretta della luce solare, ma anche dagli ioni presenti nel vento solare che flagella il pianeta nonché dall’impatto di micrometeoriti. Il materiale sollevato dalla superficie di Mercurio, non trattenuto dalla debole gravità del pianeta, si perde nello spazio e qui deve fare i conti con il vento solare, che lo sospinge proprio come le code cometarie. In quello strascico non c’è solo il sodio, ma questo elemento è il più facile da individuare e dunque finisce con l’essere impiegato come tracciante per studiare la lunghezza della coda.

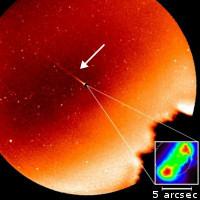

Per catturare l’estensione completa della coda di Mercurio, il team ha utilizzato tre piccoli telescopi – uno collocato sul monte Haleakala e gli altri due al McDonald Observatory – che hanno opportunamente ripreso le porzioni di cielo interessate. Per il loro studio, però, i ricercatori hanno anche fotografato quali regioni di Mercurio sono particolarmente attive nell’emissione degli elementi che alimentano la coda. La prima immagine risale addirittura al giugno 2006 ed è stata ottenuta dal telescopio di maggiore potenza presente sul Monte Haleakala, uno strumento di quasi quattro metri dotato di ottiche adattive.

Il legame tra la coda e le regioni attive è molto stretto. “Osservando la lunghezza e la larghezza della coda – sottolinea Baumgardner – siamo in grado di determinare le caratteristiche delle differenti regioni interessate dal surface-sputtering che la producono. E ogni cambiamento nella coda può essere collegato alla variabilità delle sorgenti.”

Ammesso che ancora non ci sia, ecco un altro interessante campo di studio da inserire nella già lunga scaletta dei compiti di Messenger.

Fonte: Coelum

Che spettacolo… Mercurio che è senza atmosfera ha la coda, e si consuma poco a poco per il vento solare. Ma sulla terra abbiamo di meglio: l’aurora boreale. Ringraziamo l’atmosfera e… magari cerchiamo di trattarla un po’ meglio, dato che, a suo modo, ci vuole bene! 😉

E’ il mio primo messaggio, vi ho scoperto da pochi giorni. Sono un vecchio (quasi trentottenne) astrofilo non praticante di Modena. Un saluto a tutti.

Credo sia un fenomeno naturale interessante quello che avviene su Mercurio.Non si finisce mai di imparare(questo e’ poco ma sicuro).Quanto all’atmosfera terrestre(accennata da Moreno)credo che non impedira’ alla vita di riprodursi per i prossimi miliardi di anni.

Forse la mia domanda, da principiante, è alquanto stupida, ma volevo chiedere: se il vento solare flagella il pianeta, in un futuro lontanissimo, Marte potrebbe ridurre le sue dimensioni e addiritura “consumarsi” oppure potrebbe avere altre conseguenze?

Grazie e a presto

Francesca ricorda che i pianeti sono solo un grande ammasso di polveri accumulate dall’attrazione gravitazionale di una stella.Tuttavia credo che Marte non si consumera’ ma avra’ la sua fine naturale come tutti i corpi celesti lo stesso 🙂

Grazie Simone per la risposta! Adesso non ho più dubbi…. 😛

Figurati Francesca non hai fatto una domanda banale secondo me.Tutt’altro.

Ti sembrano cose un po’ ”irreali” perche’ effettivamente noi esseri viventi abbiamo una piccola esperienza dei fenomeni che accadono nello spazio.Non vorrei sembrare teorico e noioso pero’ credo che una grande sfida per la scienza moderna (oltre ovviamente quello di scoprire la natura dei pianeti che popolano la Galassia) sara’ sicuramente quello che riguarda la natura dei buchi neri e iol ruolo della materia oscura nel tenere ”compatti” diversi ammassi di galassie.Ad ogni modo resto pur sempre convinto che i limiti della conoscenza umana saranno sempre numerosi ed e’ un bene che sia cosi’