Ricordate la sonda DART della NASA (Double Asteroid Redirection Test)?

È quella che era stata lanciata contro il satellite di un asteroide, in orbita intorno al Sole molto vicino alla Terra, per sperimentare la possibilità di modificare con un impatto i parametri orbitali del satellite, deviandone così l’orbita.

Sembravano argomenti fantascientifici, alla Deep Impact, ma invece è stata una bella missione americana, della quale si è parlato parecchie volte: qui il contributo introduttivo di giugno 2019 da parte di Red Hanuman, poi ci sono stati due articoli di Antonio Piras (qui e qui) risalenti a settembre dell’anno scorso. In questi due articoli si possono ammirare le foto scattate prima e dopo l’impatto!

Un impatto fortemente voluto

In breve la sonda DART, lanciata il 24 novembre 2021, si è avvicinata all’asteroide Didymos (accompagnato dal satellite Dimorphos) , ha individuato autonomamente il satellitino contro cui doveva impattare e l’11 settembre 2022 ha rilasciato la piccola sonda italiana, la LICIACube.

Questa sonda è servita per riprendere tutti gli eventi prima durante e dopo l’impatto, dal suo punto di osservazione ravvicinato ed eccezionale: contemporaneamente l’impatto veniva seguito dai principali telescopi sia terrestri che spaziali.

L’impatto è avvenuto il 26 settembre 2022, concludendo così la missione della sonda DART: da allora il satellitino ha presentato una coda di detriti, come una cometa artificiale.

Sul sito UniverseToday è apparso recentemente un articolo in cui si parla delle ultime notizie sulla missione a qualche mese di distanza: mi accingo a fare una traduzione ragionata dell’articolo.

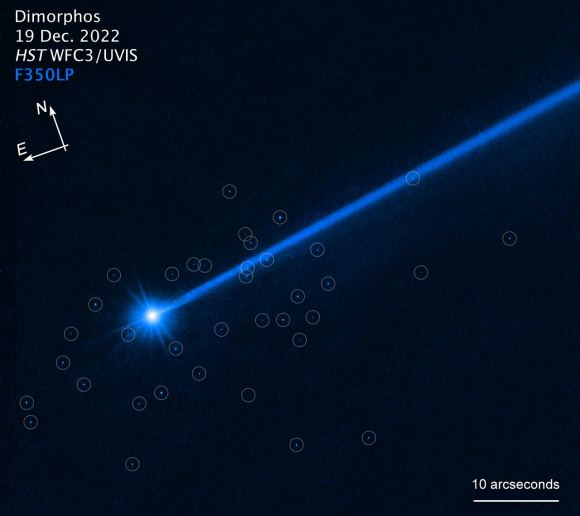

Si inizia proprio dall’immagine stupenda da parte dell’HST (Hubble Space Telescope), ripresa il 19 dicembre 2022, quattro mesi dopo l’impatto della sonda DART.

Grazie alla sensibilità dell’HST, è possibile vedere qualche dozzina di macigni espulsi dalla forza della collisione: si tratta degli oggetti più deboli del Sistema Solare mai fotografati dal glorioso telescopio spaziale.

Lascio ora la parola alla brava Nancy Atkinson e al suo articolo, che ha un titolo da record…

L’impatto della DART ha proiettato 31 macigni giganti dalla superficie dell’asteroide Dimorphos

Quando la sonda DART ha sbattuto intenzionalmente contro l’asteroide Dimorphos, molti telescopi sulla Terra e nello spazio hanno osservato quello che stava succedendo ed hanno continuato a monitorarne le conseguenze.

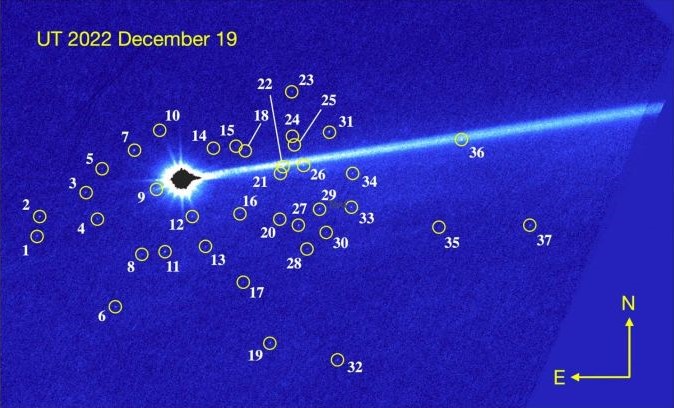

Studiando le immagini catturate dall’HST gli Astronomi hanno scoperto 37 macigni che sono stati espulsi a causa dell’impatto: si tratta di piccolissimi oggetti del diametro tra 1 e 6.7 metri. (ndr: chissà perché nell’articolo, a partire dal titolone, si parla di “giant boulders“, “macigni giganti” e non più semplicemente di “rocks“, “rocce”, viste le dimensioni davvero contenute degli oggetti espulsi e fotografati. Per semplicità ho indicato questi oggetti in vari modi )

Tuttavia, questi macigni non sono i detriti creati dall’impatto della sonda. Si tratta invece di rocce già preesistenti sulla superficie di Dimorphos, che l’evento di impatto ha smosso e lanciato lontano.

Un team di Astronomi, diretti da David Hewitt e Yoonyoung Kim, ha pubblicato un articolo in cui si sottolinea appunto che queste rocce sono alcuni degli oggetti più deboli mai fotografati dall’occhio acuto dell’HST.

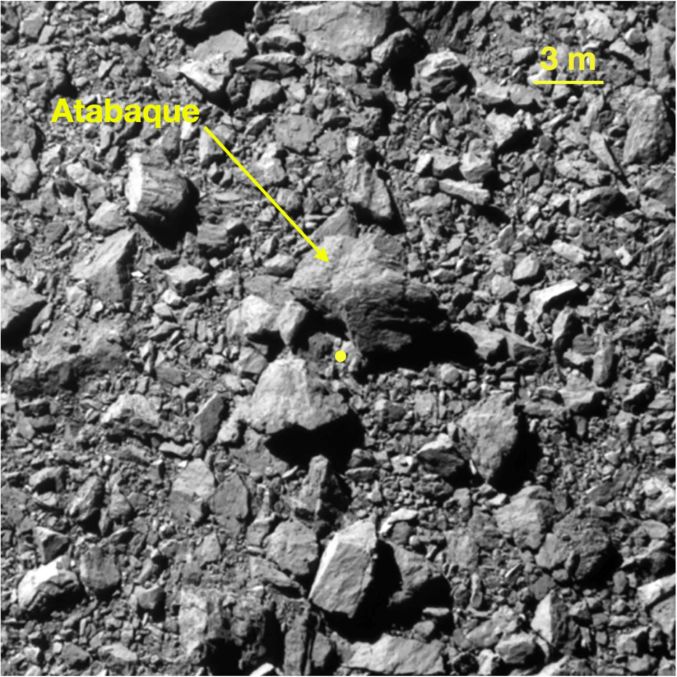

Due secondi prima dell’impatto la fotocamera DRACO della sonda DART ha ripreso ed inviato a Terra un’immagine di Dimorphos, la cui superficie è butterata di rocce e macigni di varia forma e dimensioni, praticamente un mucchio di macerie.

Questa immagine mostra un’area di 30 metri di lato, centrata sul punto in cui la sonda DART ha impattato due secondi dopo, indicata dal punto giallo, vicino al “boulder” denominato Atabaque.

Gli Astronomi non sono ancora certi su come questi macigni siano stati lanciati dalla superficie dell’asteroide: potrebbero essere parte del materiale emesso in un pennacchio osservato dall’HST ed altri osservatori.

Un’altra spiegazione è che l’onda sismica prodotta dall’impatto abbia scosso l’asteroide (come fa il battaglio quando percuote una campana) liberando così i detriti nello spazio.

Queste sono due immagini in cui sono evidenziati gli oramai famosi 37 macigni

Il team afferma che “Il numero, la forma e le dimensioni delle rocce fotografate dall’HST sono consistenti con il fatto di essere massi preesistenti, dislocati da circa il 2% della superficie di Dimorphos a causa dell’impatto, da una zona dal diametro di 50 metri o più”.

Caratteristiche dell’impatto

La sonda DART pesava 610 kg ed ha impattato Dimorphos ad una velocità di circa 22530 km/h (ndr: questo numero “strano” deriva dal valore “tondo” di 14000 miglia all’ora, utilizzato solamente dagli americani ).

L’impatto ha abbassato la velocità orbitale dell’asteroide e di conseguenza il suo raggio orbitale e la sonda DART ha creato un cratere sulla superficie del satellite espellendo più di 900000 kg (ndr: 990 US Tons! unità di misura americofona ). Ma l’impatto ha provocato pure la modifica della traiettoria dell’asteroide principale, Didymos.

Con questi nuovi dati dell’HST e degli osservatori coinvolti nell’indagine, gli Astronomi sono quasi certi che Dimorphos è un cumulo di detriti: gli asteroidi di questo tipo sono costituiti da frammenti di asteroidi monolitici frantumati e sono molto più abbondanti di quanto si pensasse nel Sistema Solare.

Una spiegazione della formazione di Dimorphos è che Didymos ruotasse troppo velocemente o potrebbe aver perso materiale dopo una collisione con un altro oggetto. Il materiale espulso potrebbe aver creato un anello che successivamente si è compattato creando così un mucchio di macerie fatto da frammenti rocciosi, mantenuti assieme da una debole forza di gravità.

Se fosse effettivamente così, il nucleo del satellite non sarebbe solido, ma potrebbe avere una struttura che ricorda più un grappolo d’uva.

In questo filmato

vediamo il timelapse creato da immagini dell’HST, a partire da un’ora e mezza prima dell’evento fino a 18 giorni dopo.

I componenti del team aggiungono che nessuna delle osservazioni terrestri è riuscita a rilevare i 37 boulder, nemmeno quelli più grandi e luminosi. Ma l’HST potrà fornire ulteriori immagini delle rocce di Dimorphos fra un anno, a luglio 2024, quando la coppia asteroidale si troverà alla minima distanza dalla Terra (circa 0.6 UA, Unità Astronomiche), fatto che poi non si verificherà prima del 2040.

Suggeriscono infine un’altra possibilità: in un lontano futuro, il rilascio di materiale a bassa velocità, a seguito di impatti, potrà essere addirittura sfruttata per la raccolta in loco di materiale asteroidale, senza dover necessariamente effettuare complesse manovre di atterraggio, estrazione mineraria e raccolta di materiale dalla superficie. In effetti sarebbe davvero una svolta ed un’idea geniale.

La missione avrà un seguito nei prossimi anni

Un’altra missione è prevista per studiare Dimorphos da più vicino: la sonda Hera dell’ESA infatti verrà lanciata nel 2024 ed arriverà in prossimità degli asteroidi Didymos e Dimorphos nel dicembre 2026 per studiare meglio gli effetti dell’impatto a cominciare dai 37 boulders. Avrà a disposizione due sonde Cubesat progettate dall’Italia.

In definitiva questa nuova sonda ci aiuterà ancor di più a proteggere la Terra da eventuali impatti asteroidali futuri.

Rimaniamo sintonizzati, incrociando le dita come gesto scaramantico!

Interessante! Una domanda "stupida": Ha senso quando si trasforma una misura "rotonda" in un'altra non arrotondarla?

è il fatto che sottolineo tutte le volte, che in america utilizzano (ancora) unità di misura non standard, quindi è già tanto che indichino un valore (senz'altro approssimato, non ho mai verificato...) per le unità del SI...

quando si convertiranno al SI? chi può dirlo?

e intanto comprano la benzina in galloni, misurano le distanze in yarde e i volumi in piedi cubici

Ormai nemmeno più i "britannici" usano il sistema che loro stessi hanno inventato, convertendosi al SI per la necessità di "capirsi" col resto del mondo, solo i buzziconi d'oltre oceano, hanno ancora la capa tosta come il marmo.

mi sembra invece che il motivo del rallentamento sia molto semplice

La sonda ha colpito l'asteroide costituito da particelle, tenute insieme dalla gravità, proiettandone una parte nello spazio.

L'impatto è stato inferiore a quello calcolato prima dell'esperimento perché una parte dell'energia è stata spesa per lanciare nello spazio le particelle.

Le particelle espulse ricadranno lentamente (tutte o una parte) sull'asteroide, in ogni caso tutte eserciteranno una attrazione sull'asteroide che modificherà la sua orbita .

L'orbita dell'asteroide si continuerà a modificare per molti giorni , ma di entità sempre minori

@silva , prima di interagire col forum, è gradita una presentazione nella sezione dedicata...

Comunque, credo che i risultati dell'impatto siano stati già presi in considerazione dagli scienziati, ma non li abbiano trovati sufficienti a spiegare le anomalie riscontrate...

ciao RED ,grazie per il tuo parere

Credo se lo avessero considerato lo avrebbero citato.

Mi ricordo che in televisione uno scienziato poco dopo l'impatto ha dichiarato che " è successo un fatto strano che si è formata una coda simile ad una cometa"

Fatico a capire come possa essere strano che da un ammasso di ciottoli non ne siano stati espulsi vincendo la debolissima forza di gravità

@geometry dash subzero

Si tratta invece di rocce già preesistenti sulla superficie di Dimorphos, che levento di impatto ha smosso e lanciato lontano.