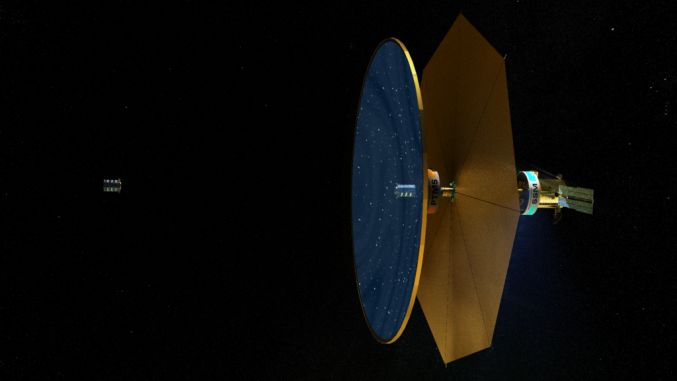

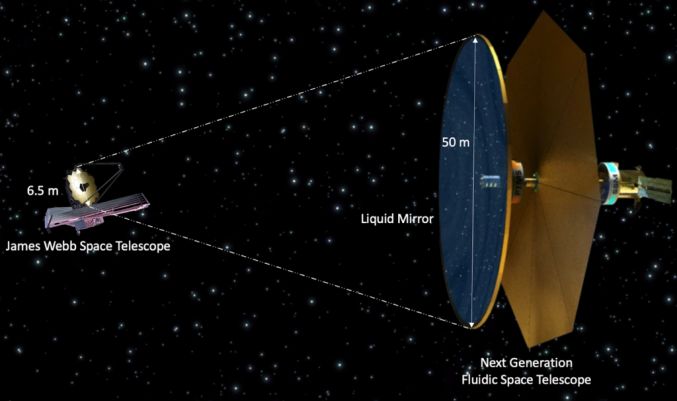

Nel sito UniverseToday è apparso un interessantissimo articolo riguardante gli studi di fattibilità di un telescopio spaziale di caratteristiche innovative eccezionali: invece di creare uno specchio gigante formato da un puzzle di tantissimi specchi più piccoli, alcuni scienziati hanno effettuato studi sulla possibilità di realizzare un telescopio spaziale da 50 metri di diametro utilizzando una tecnologia fluida.

Lascio la parola a Mark Thompson, con la traduzione dell’articolo grazie alla mia IP (l’oramai famous Intelligenza Personale) contrapposta alla in-famous IA.

Specchi giganteschi liquidi potrebbero rivoluzionare la caccia ad esopianeti abitabili

Voi tutti conoscete bene il JWST (James Webb Space Telescope).

Adesso pensate ad un telescopio spaziale con uno specchio di 50m di diametro!

Solo lo specchio sarebbe più grande di un campo di calcio e circa 8 volte lo specchio del JWST.

Ora immaginate che questo specchio enorme non sia costituito da una miriade di singoli specchi più piccoli, ma da un liquido che fluttua nello spazio: sembra fantascienza, ma viceversa è il concetto base dietro al FLUTE (FLUidic TElescope), un progetto congiunto NASA-Technion che potrebbe rivoluzionare il modo con cui esploriamo l’universo.

La sfida di costruire telescopi spaziali ancora più grandi è arrivata al collo di bottiglia imposto dalla tecnologia attuale: già lo specchio primario del JWST ha raggiunto i limiti di quello che è possibile ripiegare all’interno dell’alloggiamento di carico degli attuali lanciatori, per poi essere deployato nello spazio. Per osservare direttamente esopianeti sarebbero necessari telescopi spaziali con specchi da decine di metri: ma tecnologicamente ciò è attualmente impossibile.

Ed è qui che entra in ballo la soluzione liquida per lo specchio primario.

In ambiente spaziale di microgravità una sottile pellicola di liquido forma una superficie sferica grazie alla tensione superficiale e sarebbe proprio la forma ideale per lo specchio di un telescopio: il concetto del FLUTE propone di sfruttare questo fenomeno fisico naturale per la costruzione di telescopi che sarebbe molto poco pratico, se non impossibile, costruire utilizzando i materiali solidi tradizionali.

Ma c’è un problema (ndr: me l’immaginavo…) : anche se questo tipo di specchio venisse costruito, cosa potrebbe succedere quando il telescopio viene spostato (con la ben nota manovra chiamata slewing) da un obiettivo astronomico ad un altro?

Un’apposita ricerca da parte di Israel Gabay e colleghi, della Technion, ha studiato questa questione fondamentale grazie a modellizzazione matematica ed esperimenti molto sofisticati, grazie a studi che sono sia la promessa che la sfida a realizzare telescopi spaziali liquidi.

Il team di scienziati ha sviluppato il primo modello teorico descrivendo il comportamento di uno specchio liquido quando è sottoposto ad un’accelerazione angolare causata da manovre di slewing.

Sfruttando tecniche matematiche avanzate e complesse, hanno creato la soluzione analitica che predice esattamente come la superficie liquida si deformi prima e dopo le manovre di un telescopio: ecco due pagine del testo originario con la (ndr: semplice) spiegazione della Soluzione Analitica

Queste scoperte sono incoraggianti, ma fanno anche riflettere. (ndr: parlando di specchi, hanno fatto una battuta involontaria…)

Quando un telescopio liquido da 50 metri, con uno specchio sottile da 1mm, effettua manovre tipiche di slewing, la superficie effettivamente si deforma, con disturbi che raggiungono parecchi micron (ndr: riflettiamo: micron, non millimetri!) sui bordi. E queste deformazioni si propagano verso l’interno in modo estremamente lento, richiedendo anni (ndr: riflettiamo, anni, non minuti o ore!) per raggiungere il centro dello specchio!!

L’intuizione è che non tutto lo specchio debba rimanere perfetto: addirittura dopo 10 anni di operatività e anche con parecchie manovre di slewing quotidiane, circa l’80% dell’apertura dello specchio rimane adeguatamente a posto, essendo all’interno delle tolleranze per ottiche spaziali di alta qualità. (ndr: noi ci fidiamo dei conti dei tecnici della Technion)

La ricerca rivela che gli operatori del telescopio dovrebbero gestire un “budget di manovre”, cioè il numero massimo di manovre di slewing sopportabili dal FLUTE, prima che le deformazioni ne compromettano le potenzialità ottiche: dagli studi è emerso che piccole manovre multiple in varie direzioni possono alcune volte produrre risultati migliori rispetto ad un unico movimento molto grande, dal momento che queste manovre piccole creano deformazioni simmetriche che sono più facili da compensare otticamente.

Infatti, per validare le previsioni teoriche, i ricercatori hanno condotto esperimenti di laboratorio molto ingegnosi utilizzando pellicole microscopiche di liquidi a cui venivano applicate forze elettromagnetiche per creare deformazioni controllate: a dispetto delle dimensioni in gioco, i calcoli matematici hanno predetto con successo la dinamica sperimentale dei liquidi.

Conclusioni

Le implicazioni si estendono al di là della costruzione di telescopi più grandi: telescopi liquidi potrebbero evolvere in strumenti che si automodificano a seconda dei differenti compiti osservativi, che correggono le aberrazioni ottiche oppure che riparano autonomamente eventuali danni causati da micrometeoriti. La ricerca suggerisce che questi telescopi potrebbero mantenere la funzionalità per decadi, con la possibilità di procedure di reset per ritornare alla forma originale, quando ciò si renda necessario.

Dato che le agenzie spaziali pianificano per gli anni ’30 le prossime generazioni di telescopi, il FLUTE rappresenta un passaggio dal processo di produzione di precisione alla dinamica dei fluidi di precisione.

Le sfide rimangono, particolarmente nei sistemi necessari al mantenimento e al controllo dei liquidi nello spazio, ma questo tipo di ricerche dimostra la solidità della fisica alla base di questi concetti.

Interessante, da anni pensavo a quali soluzioni tecniche si potessero applicare nella costruzione di grandi ottiche in ambiente spaziale, a gravità quasi nulla, col vantaggio di poter essere leggerissime. Immaginavo una sfera o un ellissoide gonfiabile a bassissima pressione in cui una calotta fungesse da specchio mentre il sensore poteva spostarsi all'interno per raggiungere il fuoco e dove sistemi ottici adattivi correggevano i fronti d'onda...

mi è venuto spontaneo perché è un termine utilizzato da sempre in ingegneria...

questione d'abitudine!!

potrebbe essere "dispiegato" , insomma "deployato"

pensa all'azione degli specchi che si aprono e compongono lo specchio primario

immesso, inserito, rilasciato, posto, messo ... nessuno di questi!

Sembra fantascienza, incredibile.

Inviato dal mio M2101K7BNY utilizzando Tapatalk