Diverse civiltà hanno eletto il Sole a status di divinità. C’è da meravigliarsi? Il Sole ci riscalda, ci illumina, ci nutre…Eppure, il Sole è una tra le centinaia di miliardi di stelle presenti in una delle centinaia di miliardi di galassie che esistono nel Cosmo. Una stella assolutamente comune, ma allo stesso tempo unica.

Molte persone non si fermano a chiedersi cosa sia realmente e come funzioni quella maestosa, caldissima palla rossa nel cielo, sebbene sia talmente vicina (meno di 150 milioni di km) che possiamo non solo vederla, ma anche sentirla sulla pelle, trarre da essa forza ed energia. Noi il funzionamento, a grandi linee, lo conosciamo – abbiamo già parlato di come si accendono e vivono le stelle – ma certamente, il nostro “dio Sole” merita una trattazione a parte.

Indice

- La carta di identità del Sole

- La regione interna: nucleo e zona radiativa

- La zona convettiva

- La fotosfera

- Atmosfera: cromosfera e corona

La carta di identità del Sole

Il nostro splendido astro, la cui massa costituisce il 99.8% di tutto il sistema solare, è in realtà una stella medio-piccola. Le stelle vengono comunemente classificate in base alla loro temperatura superficiale in classi spettrali, designate dalla più calda alla meno calda con le lettere O, B, A, F, G, K, M.

Poiché la temperatura determina il colore della luce delle stelle, ad ogni classe spettrale corrisponde un colore diverso: dal blu delle caldissime di classe O, al rosso delle più fredde di classe M, passando per il bianco, bianco giallo, giallo, arancione. Il Sole, con una temperatura superficiale di neppure 6000 gradi, si colloca nella parte bassa della classifica, tipo G2, ed appare di colore giallo. Ha un raggio di quasi 700.000 km, sicuramente molto esteso per i nostri canoni (servirebbero 1.3 milioni di Terre per riempire il suo volume), ma sono valori del tutto comuni. Per il suo colore e le dimensioni modeste, il Sole viene definita una nana gialla. Un astro senza infamia e senza lode, si potrebbe pensare…Ma noi, di certo, non lo pensiamo!

Il Sole è nella fase di sequenza principale, dove ha luogo la combustione dell’idrogeno in elio (attualmente la sua massa è composta per circa il 73% da idrogeno e il 25% da elio). Le sue righe spettrali rivelano però anche tracce di elementi più pesanti, il rimanente 2%. Ciò è dovuto al fatto che il Sole, con i suoi 4.5 miliardi di anni di età, è comunque un astro di “seconda generazione”, che si è formato da materia ricca di elementi prodotti dalle popolazioni stellari che lo hanno preceduto.

La Mappa del Sole

Come tutte le stelle, il Sole è composto da diversi strati, dall’atmosfera fino al nucleo. Non potendoci entrare, proviamo ad esplorarli raccontando il lungo viaggio di chi c’è stato davvero… i fotoni.

La regione interna: nucleo e zona radiativa

La nostra narrazione parte dal centro del Sole, il nucleo, che ha un raggio di circa 150.000 km e una temperatura di 15 milioni di kelvin. Nel nucleo stellare, come sappiamo, avviene la fusione dei nuclei di idrogeno, che oltre all’elio produce energia sotto forma di fotoni gamma.

Questi irrequieti fotoni, consci di potersi muovere rapidamente più di ogni altro abitante del cosmo, vogliono esplorare l’Universo. La loro spavalderia però deve ben presto scontrarsi con la realtà di un ambiente pieno di ostacoli che frenano la loro corsa. Come una piazza gremita di persone, l’interno del Sole è zeppo di particelle ammassate ad alta densità ed energia (plasma ionizzato). Farsi largo tra la folla è un’impresa ardua per i fotoni, che quindi escogitano un modo più laborioso, definito irraggiamento. Colpiscono le varie particelle che costituiscono il plasma e che ostacolano la loro marcia – a volte vengono riflessi indietro, ma ci proveranno di nuovo – con l’obiettivo di venire assorbiti da una particella ed essere successivamente riemessi.

In questo modo, l’energia piano piano inizia a salire, attraversando la zona radiativa, lo strato adiacente al nucleo, chiamata così proprio perché qui l’energia si diffonde tramite radiazione o conduzione termica, senza che la materia calda debba necessariamente spostarsi da un punto ad un altro. La temperatura della zona radiativa è di circa 7 milioni di kelvin nei pressi del nucleo, e scende gradualmente fino a circa 2 milioni di kelvin al suo confine esterno, a circa 500.000 km dalla superficie.

La zona convettiva

Dopo un viaggio che può durare oltre 100.000 anni, i viaggiatori giungono alla zona convettiva, lo strato più profondo della regione esterna del Sole. Qui le temperature e le densità sono inferiori agli strati più interni, e l’energia non può più essere trasportata per puro irraggiamento.

C’è però un’altra soluzione: la materia calda e meno densa della zona interna tende a muoversi verso l’alto. Per questo motivo, dalla zona convettiva partono continuamente celle di convezione, giganti bolle di plasma incandescente dirette verso l’alto, dove la temperatura è più bassa. Qui si raffreddano addensandosi e riscendono alla base della zona convettiva, dove la materia si riscalda e riparte di nuovo. Prendendo queste “funivie stellari”, l’energia si lascia portare al di là della zona convettiva, trasportata attraverso la materia e non più attraverso la radiazione. Una soluzione comoda e molto più efficiente: si calcola che il viaggio attraverso la zona convettiva non duri più di 40 giorni.

La fotosfera

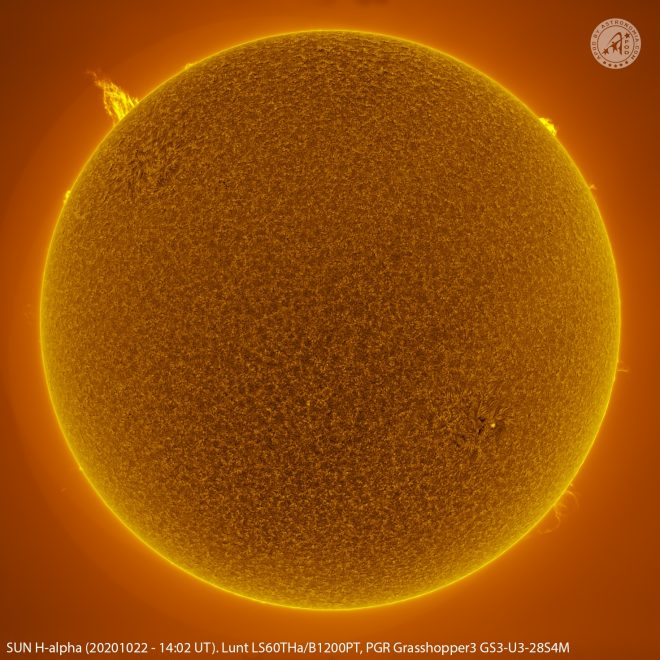

Ed ecco fotoni sbucare sulla superficie visibile del Sole, in loro onore chiamata fotosfera (sfera di luce), dove la temperatura ha valori molto più modesti, circa 5700 kelvin. Questi fotoni non sono esattamente gli stessi che partirono dal nucleo solare. Quei fotoni gamma, generati dalle reazioni di fusione nucleare, lungo la strada si sono degradati, scomponendosi in una miriade di fotoni meno energetici, passando dalla banda X, all’ultravioletta, fino a diventare principalmente luce visibile. Il lungo viaggio li ha trasformati, hanno perso energia, ma ne è valsa la pena, perché dalla fotosfera possono finalmente irradiarsi liberi nello spazio.

Atmosfera: cromosfera e corona

La fotosfera è avvolta da una tenue atmosfera composta da due strati, la cromosfera e la corona. Queste regioni generalmente non sono osservabili, poiché la loro luce è sovrastata dalla luminosità della fotosfera, ma si possono ammirare e studiare durante le eclissi totali di Sole. Quando la Luna nasconde la fotosfera, la cromosfera appare come un bordo rosso che incornicia il Sole, mentre la corona forma appunto una bellissima corona bianca con flussi di plasma che si assottigliano verso l’esterno, disegnando forme simili a petali.

Stranamente, per ragioni ancora non ben comprese, l’atmosfera è molto più calda della superficie stellare, e raggiunge i 2 milioni di gradi.

La sottile atmosfera non pone particolare resistenza per i fotoni, che l’attraversano senza difficoltà, e si lanciano nello spazio.

Si dice comunemente che la luce del Sole impiega circa 8 minuti per raggiungere la Terra. Questo è vero, se intendiamo come punto di partenza la superficie stellare. Ma quella luce, di tempo per arrivare ne ha impiegato ben di più.

Concludiamo così la serie di episodi sulle stelle. Abbiamo fornito solo qualche nozione di base, che però crediamo sia sufficiente per iniziare a conoscerle, e soprattutto ad apprezzarle per l’importanza fondamentale che rivestono nell’Universo. A una in particolare dobbiamo la nostra esistenza, ma qualcosa ci unisce a tutte le stelle, in qualsiasi luogo e di qualunque età. Noi siamo polvere di stelle, lo siamo davvero. Se non ci fossero loro, le meravigliose fabbriche di luce ed elementi, il Cosmo sarebbe rimasto uno spazio buio e sconfinato, pieno di particelle vagabonde, incapaci di qualsiasi vera evoluzione.

Inutile dire che un Universo senza stelle non potrebbe essere raccontato!

Grazie! Sono stati compiuti numerosi studi sulla composizione chimica solare e sui meccanismi di trasporto energetico negli anni: ipotesi sulla complessità della corona hanno trovato riscontro ultimamente.

Rimando a questo articolo interno al nostro sito per ulteriori dettagli: https://www.astronomia.com/2020/12/2...mica-del-sole/