Come promesso più volte nei miei articoli riguardanti la cometa interstellare 3I/ATLAS (che trovate elencati in questa pagina dedicata, aggiornata a mano a mano che pubblico un nuovo articolo), in questa prima parte vi parlo del progetto “Comet Interceptor” dell’ESA/JAXA.

Le informazioni le ho tratte da varie fonti ed in più (sempre come promesso!) nella seconda parte vedremo qualcosa di simpatico, ludico, sul quale lascio un’ombra di mistero.

La necessità di un intercettore di comete

Procediamo con ordine per vedere come nasce questo progetto davvero rivoluzionario e geniale.

In pratica abbiamo visto che il passaggio nel Sistema Solare di oggetti interstellari (1I/Oumuamua, 2I/Borisov e 3I/ATLAS) comincia ad essere molto seguito da Astronomi e Astrofili di tutto il mondo, dalla stampa, specializzata o meno, e studiato da Scienziati affermati e un po’ meno.

Il problema fondamentale è che quando si scopre un oggetto interstellare è quasi sempre troppo tardi per poter allestire il lancio di una sonda spaziale che possa raggiungere la cometa in tempi brevi: del caso del terzo viaggiatore solitario (3I/ATLAS) è vero che è stato scoperto quando ancora si trovava a distanza ragguardevole dal Sole, ma l’approntamento di una missione di rendez-vous non è al momento attuabile e richiederebbe un notevole sforzo economico ed insormontabili problemi tecnologici.

Scordatevi quello che vedete nei film o nelle serie di Fantascienza, ad esempio la splendida serie “The Expanse“, dove le astronavi sono sempre pronte a raggiungere in un batter d’occhio un’altra astronave o un asteroide come pure per difendersi da attacchi da parte dei nemici.

Nello spazio vero, anche ben all’interno del Sistema Solare, le distanze sono vertiginose, astronomiche, e per essere percorse con la tecnologia attuale richiedono tempi lunghissimi, una sovrabbondante dotazione di propellente e traiettorie particolari.

Già, perché non è così semplice puntare direttamente un oggetto spaziale nel mirino virtuale, raggiungendolo con un percorso rettilineo (nella mia recensione di Star Trek ne parlo abbondantemente), sfruttando motori con velocità (giustappunto) fantascientifiche.

Di solito, qualunque sia il bersaglio da raggiungere, si sfrutta il metodo ben noto del Gravity Assist (GA, di cui ho parlato tantissime volte nei miei articoli sulle sonde spaziali), che sfrutta intelligentemente la gravità e le leggi della Meccanica Celeste per aumentare la velocità di una sonda facendola sfrecciare accanto ad un pianeta (la Terra, Venere, Marte, ma anche Giove e Saturno): si ottiene così un buon incremento di velocità per la sonda, ma con tempi di percorrenza che si allungano di parecchio, anche perché il pianeta che fornisce il GA magari si trova in tutt’altra direzione rispetto all’oggetto che la sonda deve raggiungere.

Dunque come si fa a raggiungere un oggetto estraneo al Sistema Solare e del quale conosciamo la traiettoria solamente dopo la sua scoperta? Apparentemente non c’è una soluzione diretta, a meno di non scomodare motori a curvatura, astronavi che viaggiano alla velocità della luce e altre diavolerie, ma ci si può arrivare per approssimazioni successive, con un buon progetto basato su un’idea fenomenale e grazie anche alla fortuna.

L’idea dei progettisti dell’ESA/JAXA è di preparare e lanciare una sonda, dotata di tanta strumentazione a disposizione e di posizionarla da qualche parte nel Sistema Solare e incrociare le dita, sperando che prima o poi arrivi un ospite interstellare…

Ovviamente lo spazio è enorme e dovunque si posizioni questa sonda, per le leggi della probabilità ben difficilmente si troverà nella posizione giusta e nel momento giusto per intercettare un oggetto interstellare: se si lascia orbitare intorno al Sole, si deve prevedere una buona scorta di propellente per le correzioni di rotta richieste dal momento che nello spazio una sonda risente delle influenze gravitazionali di pianeti anche lontanissimi.

Il trucco è sfruttare un punto che garantisca una certa stabilità nel tempo, con poca necessità di correzioni della propria traiettoria, sfruttando al meglio e ancora una volta la gravità.

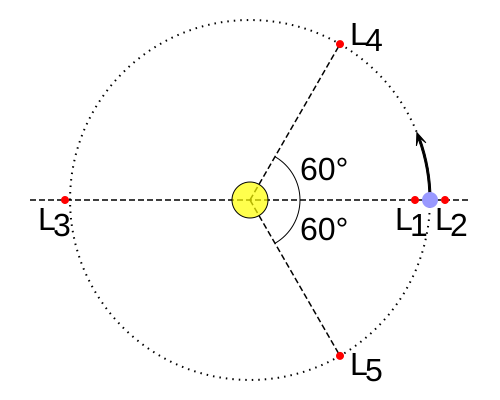

Un punto, o meglio una vasta zona dello spazio, che soddisfi queste condizioni è il ben noto punto lagrangiano L2 del sistema Sole-Terra , già sfruttato per esempio dal fantastico JWST (il telescopio spaziale James Webb Space Telescope) e da altre sonde spaziali quali ad esempio GAIA (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics).

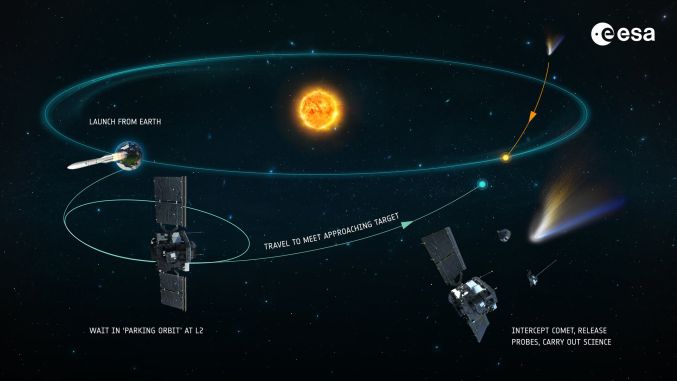

La sonda Comet Interceptor verrà posizionata, parcheggiata, nei pressi del punto L2, rimanendo nei paraggi grazie alla gravità (utilizzando poca quantità di propellente) e pronta ad essere lanciata verso un eventuale oggetto interstellare.

Da Wikipedia vediamo la collocazione, non in scala, di L2 rispetto al Sole (disco giallo al centro) ed alla Terra (disco celeste a metà strada tra L1 ed L2) considerando l’orbita della Terra (tratteggiata) vista dall’alto e percorsa dalla Terra seguendo la frecciona

Un’idea geniale da parte dell’ESA in collaborazione con la JAXA…

… l’ente spaziale nipponico: una missione con tanti buoni propositi ma con altrettanti problemi da risolvere, secondo il ben noto principio della coperta corta…

In fase di progetto e realizzazione, la Comet Interceptor (nome che abbrevierò con CI) dovrebbe essere lanciata nel 2029 dallo spazioporto in Guyana Francese, per mezzo del vettore Ariane 62: raggiungere il punto L2 richiederà un certo tempo, ma una volta arrivata, la CI sarà pronta.

Anche se sarà improbabile scoprire un altro oggetto interstellare raggiungibile dalla CI, questa sonda rappresenta un dimostratore della fattibilità di una missione di rapida risposta, che attende al varco un bersaglio, avente velocità e direzione di marcia tali da poter essere raggiunto: la CI funzionerà da apripista per nuove sonde da realizzare nei prossimi anni.

Come sarà fatta la sonda Comet Interceptor

Sarà formata da un modulo principale (A, con compito di effettuare le comunicazioni con la Terra e con una ricca dotazione di strumenti, quali telecamere, sensori, spettrometro e sensore di gas) ed altre due componenti più piccole (B1 e B2, dotate di telecamere nel visibile, nell’ultravioletto e nell’infrarosso e sensori di gas emessi dalla cometa), che si distaccheranno in prossimità del bersaglio.

Grazie alla dotazione di telecamere si potrà realizzare uno studio 3D della cometa, potendo i moduli B1 e B2 avvicinarsi a poca distanza dal nucleo e da direzioni opposte. Sembra fantascienza, ma è Scienza e Tecnologia moderna!

In questo filmato realizzato dai progettisti dell’ESA, vediamo la sonda A (dotata di pannelli solari e dell’antenna per le comunicazioni) e le due sondine B1 e B2 posizionate sopra al modulo principale, una a forma di parallelepipedo e l’altra a profilo piramidale.

Colonna sonora inquietante, ma adattissima alla situazione!

Appuntamento alla seconda parte.

Commenta per primo!

Aggiungi un Commento