Ne avevo già accennato in questo mio articolo, dove si parlava dell’opportunità di parecchie sonde spaziali di osservare con i propri strumenti la cometa 3I/ATLAS, anche a distanza considerevole, ma da un punto di osservazione più favorevole che non dalla Terra, dato che attualmente la cometa si trova al di là del Sole e perciò non è possibile osservarla.

In particolare fra qualche giorno due sonde in viaggio per il Sistema Solare, Hera e Europa Clipper, si troveranno in una posizione invidiabile, addirittura all’interno della coda della cometa.

Ricordo che tutte le mie NEWS sulla cometa interstellare le potete trovare in questa pagina del sito, aggiornata automaticamente ogni volta che pubblico un nuovo articolo sull’argomento.

Per l’occasione, su arXiv è apparso uno studio dei due autori Samuel R. Grant e Geraint H. Jones, rispettivamente del Finnish Meteorological Institute e dell’ESA, in cui appunto si valuta la possibilità di analizzare con poco sforzo la cometa grazie agli strumenti in dotazione alle due sonde. Di questo studio se ne parla in un articolo di UniverseToday, a firma del ben noto Andy Tomaswick: ecco la mia traduzione ragionata e non certo artificiale di quanto ha da dirci.

Le sonde Hera ed Europa Clipper passeranno attraverso la coda della 3I/ATLAS

(ndr: tralascio le prime considerazioni di Andy sulla miscellanea di articoli seri e ignobili sulla cometa, dove accanto a studi scientifici purtroppo trovano spazio argomentazioni che risultano un vero insulto alla nostra intelligenza… ne ho già accennato in parecchie occasioni)

I due scienziati, nel loro lavoro congiunto, suggeriscono l’utilizzazione delle due sonde in viaggio vero le rispettive destinazioni, molto lontane tra loro, per analizzare gli ioni presenti nella coda della cometa, al suo approssimarsi al Sole.

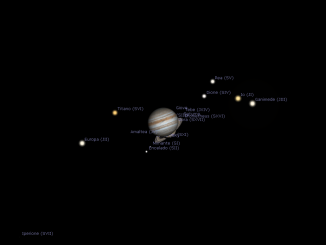

Hera è in viaggio verso l’asteroide binario Didymos-Dimorphos, che era stato oggetto della missione DART nel 2022, mentre Europa Clipper è diretta verso Europa, una luna di Giove, per studiarne il ghiaccio presente.

Proprio per una fortunata coincidenza entrambe le sonde passeranno sotto vento rispetto alla cometa nei prossimi quindici giorni: Hera avrà una finestra di osservazione tra il 25 ottobre ed il 3 novembre, mentre per Europa Clippers si aprirà tra il 30 ottobre ed il 6 novembre.

Due settimane purtroppo sono un tempo appena sufficiente per prevedere un esperimento volto all’osservazione della coda della cometa, un test che nessuna delle due sonde contemplava in sede di progetto. Ma ovviamente la Scienza spinge a fare del proprio meglio con quello che si ha a disposizione e le due sonde sono ideali per studiare la coda di una cometa interstellare.

La coda

Questa coda è cresciuta parecchio dal momento della scoperta della cometa a giugno e la scoperta recente di acqua zampillante indica quanto tale coda sia diventata massiccia, lasciando una scia di particelle di acqua e soprattutto di ioni. Come si sa la cometa è al di fuori della portata dei telescopi terrestri trovandosi prospetticamente al di là del Sole, ma si presume che la coda continuerà a crescere fino al giorno del perielio, il 29 ottobre. (ndr: ecco perché sono di fondamentale importanza le analisi da parte di sonde spaziali, in posizione senz’altro più favorevole)

Lo studio segnala che passare attraverso la coda di una cometa è ben differente dal trovarsi semplicemente dietro alla cometa, dato che il Sole spinge le particelle ionizzate al di là della cometa stessa a formare la stupenda coda: le due sonde si troveranno nel posto giusto al momento giusto.

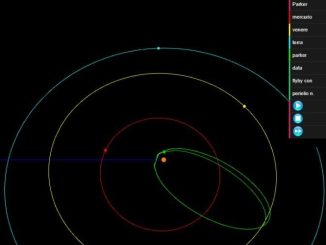

In questa immagine, tratta dal pdf dello studio, vediamo rappresentata l’orbita della cometa (con i trattini in rosso indicanti quanto la cometa si trovi al di sopra del piano dell’eclittica in grigio) e la sua lunga coda (dove ora i trattini sono blu): inoltre si vede la posizione delle due sonde, dove Europa Clipper si trova anch’essa a nord dell’eclittica. Infine sono indicate le orbite della Terra e di Marte per avere un’idea delle distanze da Sole.

Lo studio

Gli autori si sono avvalsi di un modello chiamato “tailcatcher“, che stima la posizione delle particelle ionizzate in base a differenti velocità del vento solare e successivamente calcola la minima distanza a cui si trova una certa sonda dall’asse centrale della coda, la cosiddetta “minimum miss distance”: sfortunatamente il modello è accurato quanto lo è la stima della velocità del vento solare, che tipicamente viene calcolato solo a posteriori e non certo in questo lasso di tempo prima del nuovo obiettivo delle missioni spaziali.

Anche con la migliore stima del programma, le due sonde si troveranno a milioni di km dall’asse centrale (circa 8.2 milioni di km per la sonda Hera e 8 milioni per Europa Clipper), ma siamo all’interno del range di distanze in cui poter effettuare misure accettabili sugli ioni, dal momento che questi ultimi vengono sparpagliati per parecchi milioni di km nel caso di comete molto attive come la 3I/ATLAS.

Il rovescio della medaglia è che una delle due sonde, la Hera non ha strumenti in grado di misurare gli ioni della coda né tantomeno analizzare la struttura a drappo dovuta all’interazione tra il campo magnetico del vento solare e l’atmosfera della cometa stessa.

Invece l’altra sonda possiede a corredo uno strumento per il plasma ed un magnetometro, assolutamente in grado di effettuare misure sugli ioni e sul campo magnetico.

Conclusione

Non è chiaro se i tecnici delle due missioni leggeranno questo studio è successivamente potranno effettuare le dovute correzioni al nuovo piano di volo attraverso la coda della 3I/ATLAS: se riusciranno nell’impresa in questo inaspettato frangente, saranno i primi nella storia a campionare ed osservare da vicino la coda di una cometa, qualcosa di cui vantarsi anche se non previsto originariamente dalle due missioni.

Commenta per primo!

Aggiungi un Commento