Come abbiamo potuto seguire finora in tutti i miei articoli sull’argomento, la cometa 3I/ATLAS è molto differente rispetto alle comete presenti nel Sistema Solare: ribadisco a questo punto un mio personalissimo pensiero da appassionato di questioni legate all’Astronomia e allo Spazio, semplicemente applicando quel principio che in gergo si chiama il rasoio di Occam (citazione da Wikipedia: si sceglie la soluzione più semplice tra più soluzioni egualmente valide di un problema).

Mentre le comete periodiche, nel corso dei secoli e millenni, hanno effettuato tantissimi passaggi al perielio, perdendo in tutte queste occasioni svariate quantità dei componenti chimici originariamente presenti, nel caso del viaggiatore interstellare si tratta del primo ed unico passaggio in vicinanza della nostra stella e possiamo solo immaginare che sia appena il primo in prossimità di un astro differente da quello originario, dal cui sistema è stato scagliato via: quella che vediamo è in pratica la composizione originaria.

In questa situazione l’importanza dello studio dell’oggetto interstellare sta nel fatto che gli elementi che la compongono sono proprio quelli originali, di quella che viene chiamata una “cometa incontaminata” (pristine comet in inglese).

Lascio dunque la parola a Jeff Hecht del sito Skyandtelescope, del quale traduco lo scritto in modalità ragionata e come sempre assolutamente non artificiale.

Il JWST scopre che la cometa interstellare è sorprendentemente ricca di diossido di carbonio

Osservazioni effettuate grazie al JWST hanno mostrato che nella cometa 3I/ATLAS è presente una grande quantità di CO2.

L’apparato NearInfrared Spectrograph (NIRSpec) a bordo del JWST ha trovato che la chioma gassosa della cometa contiene il diossido di carbonio (CO2) in quantità otto volte superiore a quella di vapore acqueo, in netto contrasto con i valori presenti nelle comete del Sistema Solare, che nella stragrande maggioranza dei casi possiedono più vapore acqueo che CO2.

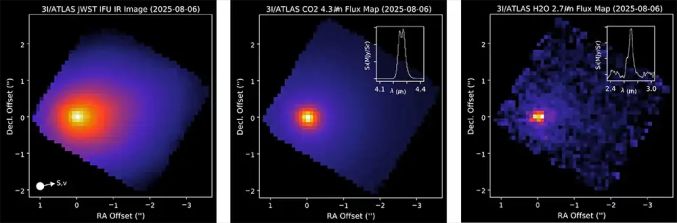

In questa composizione di fotografie del JWST, a sinistra vediamo l’immagine completa nell’infrarosso, al centro l’emissione di CO2 mentre a destra quella del vapore acqueo, con rappresentato lo spettro di emissione dei due gas.

Martin Cordiner (del Goddard Space Flight Center della NASA) responsabile dello studio pubblicato su arXiv a fine agosto, afferma che “non ho mai visto un picco così accentuato di CO2 nello spettro cometario, in netto contrasto con quanto succede nelle comete formatesi nel Sistema Solare. Ma c’è una precisazione doverosa da fare: il JWST non era ancora in orbita nel 2019 quando l’altra unica cometa interstellare 2I/Borisov è passata all’interno del Sistema Solare. Ricordo infatti che il primo oggetto interstellare, (il famoso 1I/Oumuamua) non era una cometa”.

Il team di Cordiner aveva avuto uno slot temporale del JWST di appena 10 minuti il 6 agosto, a disposizione per acquisire dati con il NIRSpec, ma è stato abbastanza per nuove scoperte.

Molti altri telescopi hanno osservato da allora la cometa 3I/ATLAS, ma nessuno di loro ha potuto effettuare misurazioni nell’infrarosso (nella banda dei 4.3 micron dove la CO2 emette più fortemente) dato che l’atmosfera terrestre blocca queste lunghezze d’onda impedendo loro di raggiungere il suolo. In più il NIRSpec ha la possibilità di monitorare la banda tra 0.6 e 5.3 micron dell’infrarosso, dove è presente anche l’emissione del vapore acqueo.

Bryce Bolin (dell’Eureka Scientific Inc. che non ha partecipato allo studio proposto, ma che in passato aveva lavorato con Cordiner) afferma che “è molto emozionante la scoperta di un elevato livello di CO2 nella chioma, capace di incidere così fortemente sull’attività attuale della cometa interstellare.”

Ad agosto un altro team aveva avuto la possibilità di studiare la cometa 3I/ATLAS con un altro telescopio spaziale della NASA, lo SPHEREx, che effettua un’analisi a larga banda dello spazio, anche nelle lunghezze d’onda dell’infrarosso: anche in questo caso si è riscontrata una massiccia presenza di CO2, in quantità tale che Cordiner afferma essere “compatibile” con quella riscontrata con il JWST.

Ma le misure del JWST sono molto più precise, dato che sono mirate ad un singolo obiettivo specifico, mentre il telescopio spaziale SPHEREx copre un’area maggiore, dato che il suo compito è mappare completamente il cielo. Ma altri telescopi spaziali potrebbero essere diretti verso la cometa interstellare, quali ad esempio quello della missione Juno in orbita intorno a Giove e dell’Europa Clipper in viaggio verso il pianeta gigante ed il suo satellite.

L’importanza di questa scoperta

La cometa 3I/ATLAS viaggia attualmente a 60 km/sec nel Sistema Solare e il calore solare interesserà la chioma vaporizzando l’acqua e altri ghiacci presenti e la composizione della chioma fornisce un contributo allo studio delle sue origini e dei suoi passaggi nello spazio interstellare e nel Sistema Solare.

Cordiner afferma inoltre che “non abbiamo molto tempo a disposizione: il periodo di massima vicinanza al Sole avverrà ad ottobre, con un passaggio ravvicinato a Marte, ma non sarà possibile osservarlo perché la cometa si troverà prospetticamente molto vicina al Sole, nascosta dal suo bagliore, mentre telecamere di sonde intorno a Marte potrebbero essere dirette verso la cometa nel momento del suo passaggio ravvicinato.

I telescopi terrestri dovranno aspettare fino a dicembre per avere un’altra opportunità fino a Marzo, dato che ad aprile la cometa si allontanerà definitivamente: comunque la cometa sarà osservabile fino all’anno prossimo, con osservazioni più dettagliate a giugno.”

Gli altri due oggetti interstellari

Il primo, 1I/Oumuamua, era piccolo, oscuro e non presentava una chioma osservabile con gli strumenti disponibili nel 2017 ed ancora non sappiamo esattamente che forma abbia (ndr: al di là delle speculazioni sulla forma allungata, a sigaro, solamente ipotizzata). Invece sappiamo qualcosa in più sulla cometa interstellare 2I/Borisov, ma non sulla sua composizione.

Bolin afferma inoltre che “è ancora aperta la questione di quanto siano frequenti questi oggetti nella galassia e con quale probabilità possano attraversare il Sistema Solare: una risposta si potrà avere solo grazie ad informazioni fisiche nell’immediato futuro, quali la grandezza del loro nucleo. E anche se non possiamo prevedere l’arrivo della prossima cometa interstellare, siamo comunque in grado di studiarle approfonditamente grazie al JWST e misurarne la presenza di CO2 nelle loro chiome”.

Un diagramma complesso ma importante

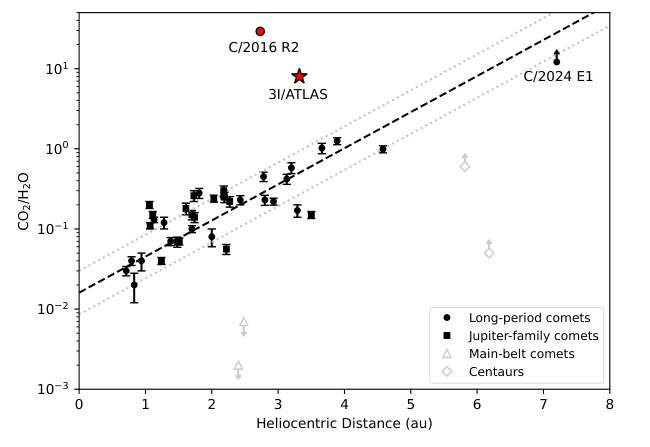

Concludo l’articolo, mostrando questo diagramma tratto dallo studio di Cordiner

dove possiamo vedere rappresentato, in scala logaritmica, il rapporto tra la quantità di CO2 e di vapore acqueo in funzione della distanza dal Sole di vari oggetti all’interno del Sistema Solare.

I pallini neri indicano le comete a lungo periodo, quadratini neri indicano comete della famiglia gioviana, triangolini bianchi rappresentano comete all’interno della fascia asteroidale principale e rombi bianchi i centauri.

Inoltre è rappresentata con una stellina rossa la cometa interstellare 3I/ATLAS e con il pallino rosso la cometa C/2016 R2, ricca di gas ipervolatili, i due unici casi in cui si ha un valore anomalo del rapporto tra la quantità di CO2 e di vapore acqueo.

Sulla cometa C/2016 R2 gli interessati potranno trovare informazioni davvero molto tecniche nella pagina di Wikipedia inglese, oppure una sorta di bignami nella corrispondente pagina in italiano.

Le osservazioni della cometa

Nel sito del M.P.C. (Minor Planet Center) nell’ultimo bollettino emesso sulla cometa interstellare appaiono ben 914 osservazioni da parte di osservatori (con la “o” stretta) sia professionali che amatoriali, a dimostrazione che questo oggetto è particolarmente seguito dalla comunità scientifica, richiedendo però l’utilizzazione di strumenti particolarmente potenti, vista la bassa luminosità della cometa.

Commenta per primo!

Aggiungi un Commento