Iniziamo dall’acronimo LCROSS, che deriva da “Lunar CRater Observation and Sensing satellite”, riferito al fatto che la sonda, nella sua missione, aveva il compito di effettuare l’osservazione e la misura dei dati di impatto su di un cratere lunare, ancora non meglio identificato. Questa sonda della NASA è stata lanciata il 18 luglio 2009 insieme all’altra famosa sonda LRO (“Lunar Reconnaissance Orbiter”). Quest’ultima aveva ed ha tuttora un compito molto importante, e cioè fotografare la Luna in altissima risoluzione: sappiamo già che ha iniziato a fotografare tra l’altro i siti di atterraggio dei sei moduli Apollo, nonché molte altre caratteristiche peculiari della superficie Lunare. Per fare questo la sonda è stata inserita in orbita polare intorno alla Luna ad una $altezza$ dal suolo lunare compresa tra appena 30 e 70 km.

Di ben altro genere è (o meglio era, visto che oramai è terminata) la missione della sonda LCROSS, destinata ad analizzare gli effetti dell’impatto del razzo vettore Centaur su uno dei crateri in vicinanza del Polo Sud della Luna, laddove si presume possa esistere acqua ghiacciata nella parte interna, in quanto sono in una posizione tale da risultare perennemente al buio, tranne che nella zona del bordo dei crateri stessi.

In un recente articolo avevo parlato dell’impatto lunare della sonda cinese Chang’e-1 ed avevo sottolineato il fatto che l’Agenzia Spaziale Cinese aveva dato l’informazione solamente ad impatto avvenuto, mentre viceversa, con mesi di anticipo, veniva segnalato il futuro evento della sonda LCROSS.

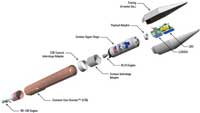

La sonda con ancora connesso il razzo vettore, ha effettuato tre stranissime orbite “intorno” alla Luna (il significato della parola intorno, virgolettata, apparirà più chiaro quando analizzeremo la traiettoria con il simulatore 3D) che hanno portato questo manufatto del peso totale di più di 2300 kg a puntare diretto verso un cratere della zona australe.

Nel corso di queste orbite e grazie alle foto dell’altra sonda LRO, era stato alfine prescelto il cratere sul quale sarebbero andate ad impattare le due parti componenti la sonda LCROSS: questo cratere sarebbe stato Cabeus B, vicinissimo al Polo Sud lunare. All’avvicinarsi dell’ora dell’impatto, le due parti della sonda si sono separate, con il razzo vettore a fare da locomotiva, seguito a breve distanza dal “cervello” del trenino cosmico artificiale, la sonda LCROSS vera e propria.

rappresentazione artistica

dell’impatto

Impattando la superficie lunare, il razzo vettore avrebbe dovuto innalzare un pennacchio di detriti in mezzo ai quali sarebbe passata subito dopo la sonda, con il compito di analizzarne la composizione ed inviare i dati alla Terra prima di andare a sua volta a “morire” nello stesso cratere, creando un secondo pennacchio di detriti. Il tutto sarebbe stato visibile anche da Terra (però solo da parte di osservatori dislocati sul suolo americano…) a condizione di utilizzare strumenti semi-professionali, con un diametro di almeno 25cm. Infatti in America si erano già organizzati raduni di astrofili per seguire in diretta l’evento doppio.

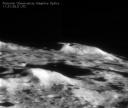

Eppure, sebbene la missione sia andata a buon fine, in occasione dell’impatto doppio non vi è stata la creazione di due pennacchi di polvere di detriti come ci si aspettava, e molti astrofili organizzati per l’evento sono rimasto a bocca asciutta. Anzi, non solo loro, addirittura neanche i 5m di diametro del monte palomar sono riusciti a rilevare qualcosa di significativo, come vediamo in una delle immagini a disposizione (a fianco)

L’analisi della traiettoria

Grazie al simulatore 3D, possiamo analizzare la traiettoria della sonda LCROSS a partire dal giorno del lancio fino all’istante dello schianto.

Vediamo le novità di questa nuova versione: lo zoom può arrivare ad un valore di 5000 ed il passo di campionamento dei dati orbitali della sonda è pari ad appena 10 minuti! La piccola sfera in centro è la Luna, mentre sulla sinistra vediamo la Terra e la sonda. Premendo il tasto “play” vediamo che la Terra (con la Luna fissa) ruota intorno al suo satellite naturale e nel volgere di 27 giorni circa ritorna quasi al punto iniziale.

Nel frattempo la sonda inizia il suo tragitto, che già dalle prime curve sembra percorso da un guidatore ubriaco… e la sensazione sembrerà aumentare via via che passa il tempo! In particolare la sonda è stata sparata (ricordo che il passo è di 10 minuti) verso la Luna per avere un mini Gravity Assist che ne ha deformato la traiettoria, in modo da farle percorrere un’orbita polare. In questo caso dobbiamo immaginare l’”orbita” non come un’ellissi, bensì, meglio, come una serie di archi di curve; ricordiamo inoltre che i tratti in celeste sono al di sopra dell’eclittica, mentre quelli in blu scuro sono al di sotto. Possiamo così notare l’evoluzione verso l’alto della sonda con successivo precipitare verso la zona blu scura. Tutto questo si ripeterà per tre volte, con la sonda che non ripasserà mai per gli stessi punti.

Un suggerimento: mentre la sonda percorre lentamente gli spazi siderali e magari dopo che la Terra ha compiuto la sua orbita completa, si può abbassare lo zoom a circa 300 e spostare col mouse la barra orizzontale, in modo da ruotare la prospettiva lasciando fissa l’orbita della Terra: in questo modo ci potremo rendere maggiormente conto di quanto sia stata fuori dal comune l’orbita percorsa dalla nostra sonda, fino al ben noto epilogo.

Proprio l’ultimo tratto dell’orbita è ancora più distorto e fa sì che la sonda punti direttamente e velocemente alla Luna dal basso verso l’alto. Verso la fine possiamo arrivare al massimo zoom per vedere l’impatto, magari con i single step. Si può andare avanti ed indietro a varie velocità, oppure procedere per step invece che in play. Noterete che prima della data iniziale e dopo la data finale, la traiettoria sparisce, ma basta tornare indietro per ritrovarla!

Ultima nota: il tempo è riferito al meridiano di Greenwich e cioè è espresso in tempo universale (TU), un’ora indietro rispetto al nostro orologio solare.

L’argomento qui trattato mi intriga da matti.

Soprattutto l’analisi delle traiettorie… Complimenti a Pierluigi per l’articolo e soprattutto per il simulatore…davvero bello e ben riuscito!

saluti!

Ma quella della foto è davvero un’immagine reale scattata dal telescopio dell’osservatorio di Monte Palomar??? Ma che risoluzione ha??? Non poensavo si potessero fare foto del genere da terra… Sembra quasi una risoluzione sufficiente per rilevare i resti dei LEM delle Apollo…!

@Lampo

come ho detto nell’articolo è proprio la foto del glorioso telescopio di Monte Palomar!! 😯

Calcola che nemmeno l’HST 😯 è in grado di rilevare i resti del LEM dell’Apollo: solo la sonda LRO sta riuscendo a fotografarli da una cinquantina di km di altezza! Ed ancora non sono ben dettagliati!

I link alle ultime foto li avevo messi nella quarta pagina di commenti all’articolo in cui ne parlavo!

http://www.astronomia.com/2009/07/20/le-prime-foto-dei-siti-di-atterraggio-dellapollo/

😉

FANTASTICO!

Non ci sono altri aggettivi per il simulatore!

@pier

li avevo letti tutti gli articoli sulla LRO e avevo visto tutte le foto, è solamente questa del Monte Palomar che mi ha lasciato di stucco! Ma probabilmente è l’immagine ad essere un pò fuorviante, sembra quasi che quelle dune con quelle ombre siano poche decine di metri di altezza! Per quello mi son venuti in mente subito i LEM…

@Lampo

sì in effetti la foto fatta dal telescopio di M.Palomar sembra riprenda delle collinette in una zona abastanza piccola! In realtà è solo un’illusione ottica: anche io all’inizio ne ero stato colpito ed affascinato!!

@Andrea

grazie… 😳

nei prossimi articoli sulle sonde e altri oggetti potremo vedere altre applicazioni del simulatore! 😉

non vedo l’ora

la simulazione è da sballo ,però ti volevo domandare perché dopo il lancio essendo passata cosi vicino ,ha continuato orbitare facendo giri così lunghi ,scusa se la domanda è troppo stup… ma non è tanto che mi ha preso la voglia di guardare il cielo in una maniera diversa dal controllare solo se ci sono nuvole o no grazie

anzi ti volevo domandare ,che leggevo qui nell’articolo dei resti del lem, dopo tutti questi anni i residui lasciati dall’uomo sono ancora integri, nonostante l’assenza di atmosfera che difende dalle radiazioni solari o da altro ciao a tutti e grazie . sto leggendo tanto su questo sito ;e anche altrove ; ma il vostro piace tanto davvero,qualcosa imparerò anch’io cosi farò domande più serie

@giovanni

non esistono domande serie o domande stupide: sono semplicemente domande! 😉 Chi si sta avvicinando ad una disciplina è ovvio che non potrà inventarsi domande da scienziato plurilaureato! 😯

Ed invece, guarda tu, la domanda che hai posto non è assolutamente banale e francamente posso risponderti solamente ragionandoci su un po’, visto che da nessuna parte è stato spiegato questo comportamento.

Escludendo dunque avarie e malfunzionamenti, penso che questa traiettoria (definita da me “ubriaca”) è assolutamente voluta per poter sfruttare al meglio le leggi di gravitazione: anche se magari non si riesce a vedere ad occhio, poteva trattarsi di una specie di traiettoria “a spirale” nel senso che l’obiettivo è stato raggiunto un poco alla volta ma inesorabimente.

Hai visto come nell’ultimo tratto la sonda sembra proprio aver preso la mira!? Ma portarla in quel punto dello spazio con quella velocità e quella direzione in modo tale che raggiungesse proprio il cratere Cabeus (con la Luna che certo non stava ferma…) è stata appunto un’opera di tiro al bersaglio con precisione millimetrica… 😎

Per quanto riguarda i resti del LEM e delle altre apparecchiature scientifiche, (ma anche la famosissima “orma dello scarpone di Armstrong” fotografata dall’astronauta stesso) ebbene questi oggetti se ne stanno lì e se ne staranno indisturbati per i prossimi millenni: la radiazione solare è letale per noi esseri umani per come potrebbe sconvolgere e distruggere le cellule del corpo umano, mentre le apparecchiature non dovrebbero soffrirne, dato che erano state progettate apposta per poter resistere nel tempo.

Anche la probabilità che possano essere distrutte da un meteoroide è veramente bassa…

Inoltre sulla Luna non c’è vento, che viceversa alla lunga potrebbe comportare la corrosione degli oggetti che incontra nel suo cammino, cosa che invece succede (anche in questo caso in tempi lunghi) sulla Terra.

grazie alla prossima