Si è sempre pensato che i buchi neri galattici fossero in grado di distruggere e di cibarsi di sfortunate stelle di passaggio. Questo è sicuramente vero nel caso delle galassie attive, ma deve valere anche per quelle quiescenti come la nostra Via Lattea. Il problema, però, è la rarità dell’evento: non più di un caso ogni diecimila anni. Il che vuol dire che, per vedere in diretta il “fiero” pasto, sarebbe necessario osservare almeno diecimila galassie come la nostra.

Oggi ciò è possibile e quindi non ci si deve stupire che un evento di questo tipo sia stato scoperto nel 2010 e i suoi risultati pubblicati nel 2012 (PS1-10jh). Meraviglioso? Sicuramente sì, ma come quasi sempre capita in astronomia (e non solo), il caso è sembrato subito molto peculiare. La stella distrutta doveva essere una vera rarità, dato che nei suoi resti non si notava la presenza di idrogeno. Possibile che il primo caso osservato si riferisse a un’anomala stella di elio? Eppure lo spettro sembrava non lasciare dubbi: nessuna riga di emissione dell’idrogeno, ma solo dell’elio. Si pensò, allora, che l’inviluppo di idrogeno potesse essere strappato dalla stella “vittima” in una fase iniziale e che al momento dell’osservazione fosse già stato ingoiato.

Le cose peggiorarono nel secondo evento registrato (PS1-11af). In questo caso mancava anche l’elio. No, qualcosa non andava e le strane “mancanze” non dovevano dipendere dalle stelle, ma dalle modalità del pasto. Per svelare il mistero, era meglio ricondursi alle caratteristiche dei Nuclei Galattici Attivi (NGA) e riferirsi a loro per definire le regole precise e formali del pasto di un buco nero galattico, anche se quiescente. E’ stato necessario sviluppare un modello teorico generale e un super computer per avere una risposta che sembra molto più plausibile.

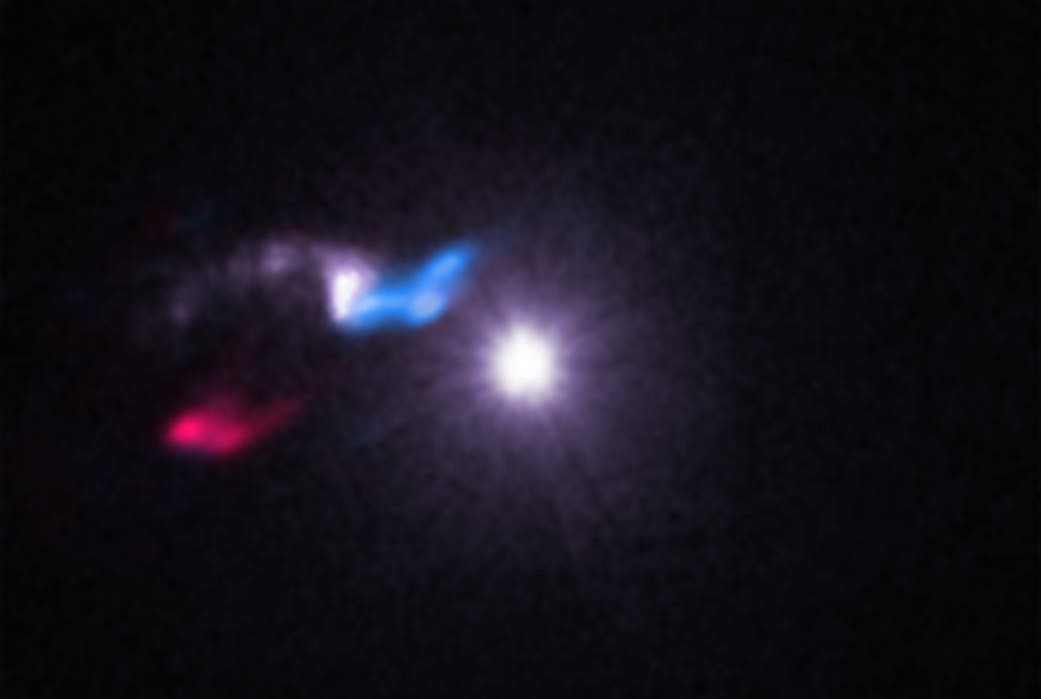

Quando una stella viene strapazzata dalle forze di marea si smembra in modo da dividersi in due parti fondamentali: una che riesce a mantenersi a una certa distanza dal buco nero (lungo una direzione legata alla provenienza della stella) e una che cade inesorabilmente verso l’affamato abitante del centro galattico, spiraleggiando e formando il classico disco di accrescimento. L’idea era che fosse la parte ancora “staccata” e dispersa a dare luogo alle righe di emissione. I NGA dicono, invece, che è proprio il disco di accrescimento, stabile e duraturo, che produce le linee di emissione. Bastava, allora, pensare che una singola stella desse luogo a qualcosa di simile, anche se “in piccolo”, a quanto succede in un NGA, durante la sua smodata e continua abbuffata.

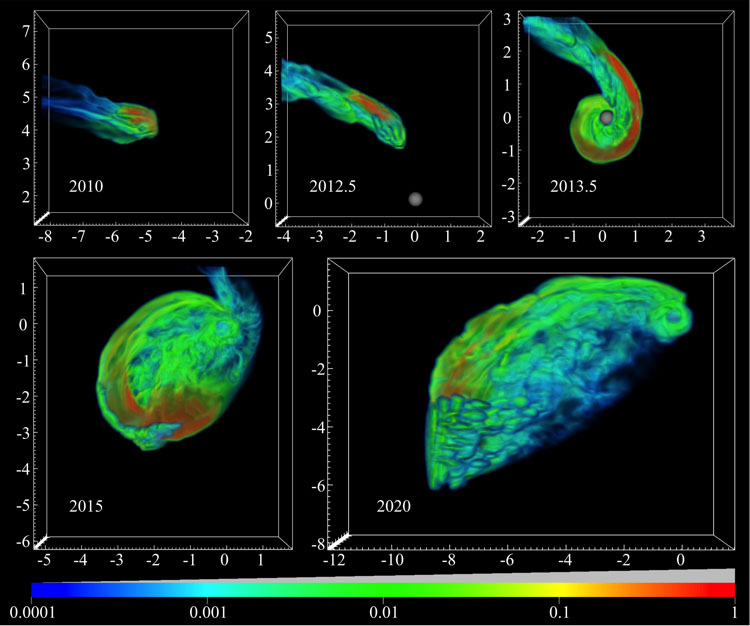

Il computer ha dato ragione a questa ipotesi. L’evento stellare singolo definisce il pasto come un evento che segue certe modalità, producendo un disco crescente nel tempo. La parte della stella che non viene indirizzata subito verso il buco nero non dà luogo a righe di emissione in quanto si compatta in una “banda” dominata dall’autogravitazione, di dimensioni troppo ridotte per emettere segnali individuabili. E’ invece il disco di accrescimento che produce le righe di emissione (proprio come nei NGA), ma queste non nascono subito, dato che il disco derivante da un oggetto singolo ha bisogno dei suoi tempi per svilupparsi completamente. Nei dischi attorno ai NGA le righe di emissione dei diversi elementi provengono da distanze diverse del disco, in relazione ai valori di ionizzazione raggiunti. L’idrogeno necessita di valori abbastanza bassi e le sue righe si sviluppano nelle zone più periferiche, mentre quelle dell’elio tendono a concentrarsi nella zona più vicina al buco nero. Questione di energia, ragazzi! Tuttavia, se il disco non è ancora cresciuto abbastanza è impossibile vedere quelle dell’idrogeno e, se è troppo giovane, nemmeno quelle dell’elio. Ribadisco ancora che, invece, i dischi dei NGA, stabili e costanti, mostrano una forma completamente sviluppata.

Non si è risolto, però, solo il mistero delle stelle senza idrogeno e senza elio: il programma può anche fornire dati essenziali sulla massa del buco nero coinvolto e addirittura sulla massa della stella distrutta. A seconda dei valori di questi parametri si hanno situazioni diverse. Invertendo il problema: si osservano queste ultime e si possono stimare le caratteristiche degli attori coinvolti nell’evento. In un momento in cui si è vicini a poter localizzare direttamente i confini di un buco nero in galassie vicine, questo modello può essere di enorme utilità. Basta un “lampo” e le sue caratteristiche per capire come si svolge il “banchetto”, chi lo sta facendo e cosa sta mangiando!

Articolo originale QUI. A parte le formule, le figure permettono di capire piuttosto bene, nei dettagli, l’evolversi della situazione.

di Vincenzo Zappalà – tratto da: L’Infinito Teatro del Cosmo