Il 21 luglio compirò i miei primi 50 anni di Astronomia, la mia passione infinita, sbocciata la notte dello sbarco sulla Luna da parte dell’Apollo 11: questa è una personale recensione di quelli che sono stati i primissimi periodi di questo mezzo secolo di Scienza da me vissuti. Le gioie, le difficoltà, le osservazioni: insomma i miei primi passi, compiuti da solo oppure in compagnia di amici. Sono momenti di cui parlo con orgoglio, sperando di potervi contagiare ancora di più, dal momento che già so che anche voi che mi leggete siete appassionati di Astronomia.

Che dire? 50 anni sono proprio tanti, tantissime cose sono accadute nel frattempo: molti di voi allora non erano nemmeno nati, altri ancora erano già grandicelli e nel frattempo probabilmente ci hanno abbandonato e purtroppo altri se ne sono andati via per sempre pur essendo molto giovani.

Quelli erano davvero altri tempi e la tecnologia era una lontana antenata di quella attuale: non esistevano personal computer, cellulari, TV a colori. Quando si parlava di computer si intendevano quelli della NASA, dotati di una potenza all’epoca indescrivibile e soprattutto capaci di aiutare l’uomo a compiere passi giganteschi per il 1969: sufficienti insomma per scrivere la storia.

E 50 anni fa il vostro pignolone era un quattordicenne taciturno e scontroso che iniziava ad appassionarsi alla Scienza del Cosmo.

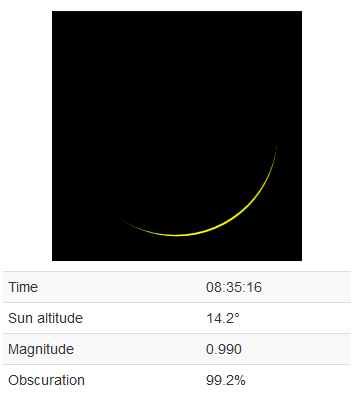

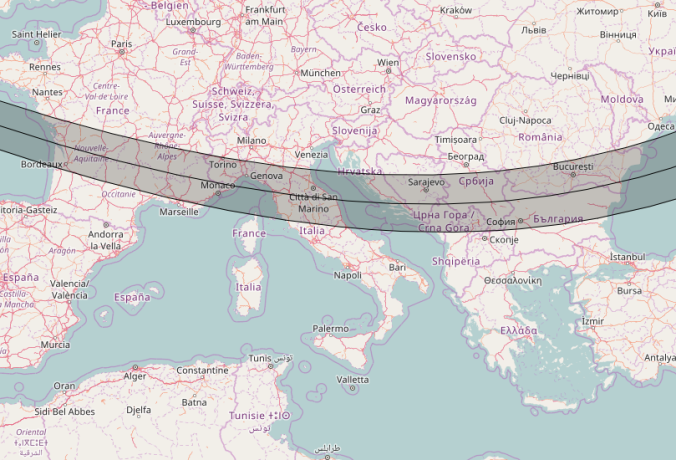

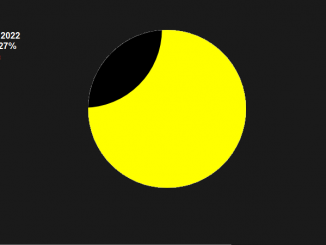

Qualche avvisaglia c’era già stata molti anni prima, nel 1961, il 15 febbraio, in occasione dell’eclissi totale di Sole la cui fascia di totalità attraversava l’Italia: avevo meno di 5 anni e frequentavo la prima elementare. A Roma la fase massima era fantastica,

ma potendolo fare, sarebbe bastato un piccolo viaggio per poter assistere all’evento più affascinante della natura.

Questo è uno dei primi ricordi (e forse l’unico) che ho di quegli anni molto lontani: ero in classe, con il mio grembiulino blu e i fioccone bianco, quando all’improvviso il cielo si è fatto scuro. Assolutamente indimenticabile.

Dallo sbarco dell’Apollo XI sulla Luna in poi…

Da quel giorno i miei ricordi sono molto confusi, poco importanti se non assenti: arriviamo perciò proprio alla sera della diretta dell’evento epocale. Una trasmissione TV ovviamente in bianco e nero, presentata in Italia da Tito Stagno e con in collegamento Ruggero Orlando dagli States: il primo annunciava in diretta che l’Apollo aveva toccato il suolo lunare, ma veniva istantaneamente smentito dal collega transoceanico, forse in un primo esempio del bello della diretta. Seguivo ogni istante, ogni frase, ogni singolo evento a bocca spalancata!

La passione per l’Astronomia è esplosa proprio quella sera e fin da subito ricordo la fantastica avidità che provavo nel leggere libri, enciclopedie, riviste su qualsiasi argomento legato all’Astronomia. Sembrano frasi fatte, ma vi assicuro che è vero!

Dopo qualche tempo, sono riuscito a farmi regalare per il mio compleanno il mio primo cannocchiale, un rifrattore da 6 cm, con ottica fissa e zoom incorporato: ancora ce l’ho! Non potrei mai abbandonarlo…

Con il passare degli anni ho iniziato a fare le prime foto astronomiche, semplicemente accostando all’oculare una macchina fotografica, con ottica fissa e non certo reflex, a pellicola, ovviamente… Il tutto posizionando il glorioso cannocchiale su di un treppiede fotografico in alluminio, oramai un po’ vecchiotto, ma anche lui resistito egregiamente al passare degli anni!

Le prime osservazioni

Quando ancora non possedevo il mio cannocchiale, soprattutto in montagna d’estate, ricordo che osservavo Giove e i suoi satelliti Medicei appoggiando il binocolone russo di mio padre sulla balaustra del balcone, affacciandomi così sul cosmo. Come quasi tutti gli appassionati alle prime armi disegnavo su un blocco notes la posizione dei quattro satelliti rispetto a Giove: proprio come faceva Galileo con il suo cannocchiale quasi uguale al mio!

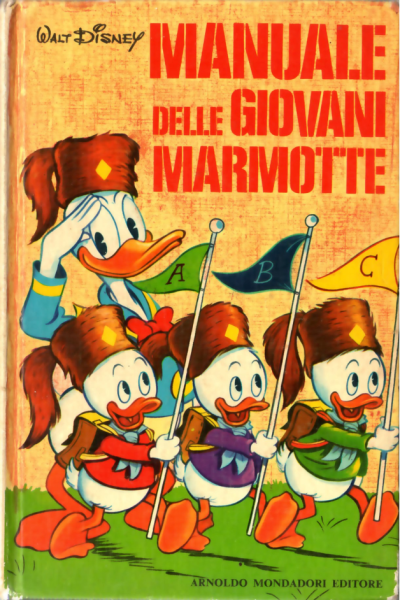

Proprio mentre scrivevo queste frasi un altro ricordo mi è affiorato alla mente! Nel 1970 uscì nelle librerie il famoso “Manuale delle Giovani Marmotte”: una vera enciclopedia di notizie, trucchi, consigli.

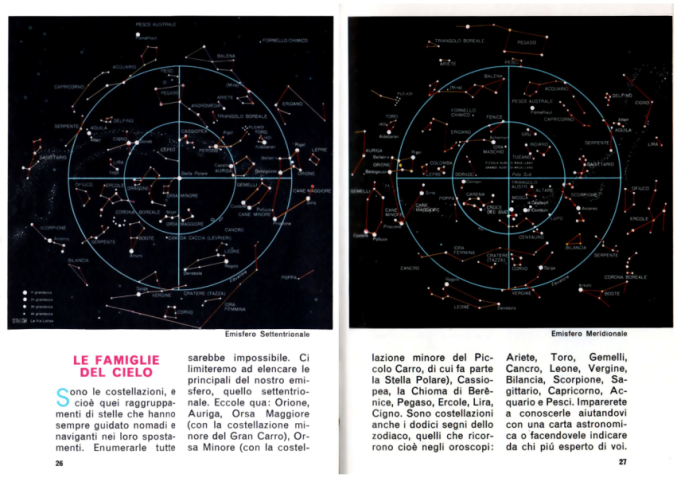

Quello che ho trovato a pag. 26 e 27 mi ha spinto ad acquistarlo subito, con i miei primi risparmi! Ecco a voi la mia prima mappa stellare!

Ricordo che lo portavo sempre con me quando di notte salivo pimpante in terrazza della casa dove abitavo, trascinando il fratellino semiaddormentato, per osservare le mie prime costellazioni.

Come non ricordarsi l’orgoglio smisurato di aver riconosciuto ed osservato Orione in un cielo allora abbastanza buio. La mattina dopo alla frase trionfale “mamma mamma stanotte ho visto Orione !” la mia mamma, viceversa, rispondeva “ma che bravo” (o qualcosa di simile, di circostanza, non sapendo di cosa parlassi) facendomi pat pat sulla spalla…

Il tempo scorreva e sempre dallo stesso punto di osservazione, nel 1970 ho potuto osservare la meravigliosa cometa Bennet, qui nell’immagine di un appassionato brasiliano, Wenilton Daltro:

con un’immagine stampata indelebilmente nella mia memoria. Ricordo come fosse ieri lo stupore di contemplare alle 3 di notte, in un silenzio delizioso, il fantastico ventaglio celeste creato dalla cometa dotata di una coda enorme: dopo di questa, solamente la più recente Hale-Bopp ne ha superato la bellezza e maestosità.

Un evento rarissimo

La fame di sapere mi aveva spinto ad abbonarmi alla rivista “Coelum “, in quegli anni edita dall’Osservatorio Astronomico di Bologna e difficile da trovare anche nelle edicole più grandi: grazie a questa rivistina potevo seguire gli eventi celesti che venivano descritti.

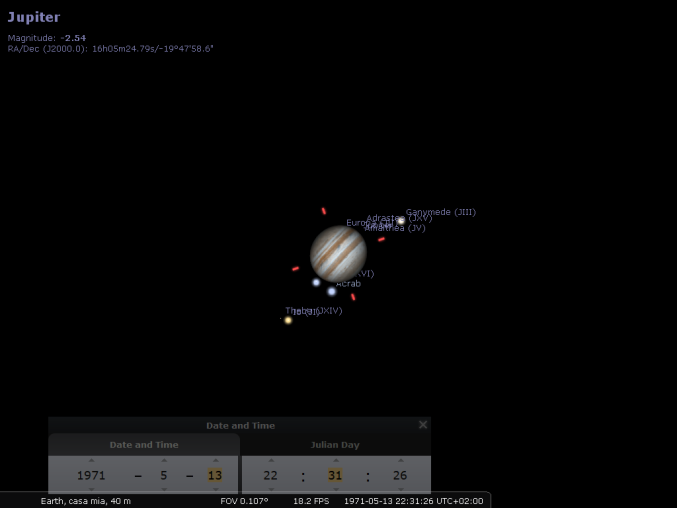

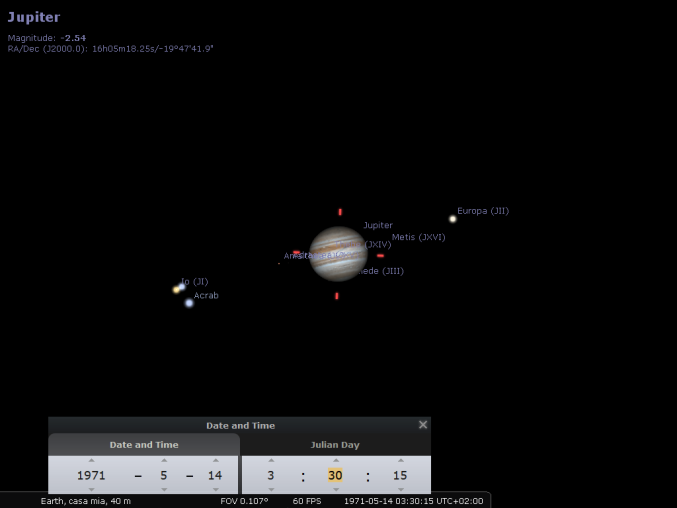

Il 13 maggio 1971 se n’è addirittura verificato uno assolutamente raro e spettacolare, che ho potuto seguire bene con il mio 6 cm dal mio terrazzo…

Si trattava della rarissima occultazione di una stella di magnitudine 2.6 (β Scorpii) da parte nientemeno che di Giove!

In realtà β Sco è una stella doppia, con entrambe le componenti nettamente più brillanti dei quattro satelliti: in quelle notti Giove aveva nelle vicinanze due nuovi satelliti , che avrebbe perfino occultato. Con il mio 6 cm non riuscivo a sdoppiare la stella, mentre sarebbe bastato un telescopio appena più grande… Pensate che addirittura una delle due componenti (β2) sarebbe stata occultata da Io, il famoso satellite di Giove!

Una cometa stupenda ed un’occultazione rarissima: due eventi niente male per chi si affaccia al cielo stellato.

I primi passi del pignolone

Ebbene sì: all’interno della rivista Coelum c’erano i diagrammi della posizione dei quattro satelliti Medicei di Giove, con una rappresentazione decisamente scarna e, ahimé, piena di errori. In mancanza di qualsiasi altro testo o manuale, mi dovevo accontentare di leggere ad esempio che la configurazione dei satelliti era (per la mezzanotte di un paio di sere) la seguente

41||23

4||13

con i numeri scritti attaccati , a destra e a sinistra delle due barrette verticali che rappresentavano Giove, senza dare alcuna idea della distanza del singolo satellite dal pianeta. La prima riga diceva solamente che Callisto (4) ed Io (1) stavano a sinistra di Giove, mentre Europa (2) e Ganimede (3) erano alla sua destra: osservandoli con il cannocchiale era viceversa uno spettacolo completamente differente!

Sera dopo sera mi appuntavo la posizione dei 4 satelliti ed invariabilmente verificavo l’esistenza di incongruenze tra i diagrammi numerici ed i puntini osservati: cosa ha fatto allora il vostro pignolone ?

Armato di coraggio e sfrontatezza ho scritto alla redazione della rivista inviando un paio di fogli di osservazioni dei satelliti medicei con indicata a fianco gli errori presenti viceversa in quella strana e caotica rappresentazione della rivista.

Una soddisfazione dietro l’altra! Intanto mi hanno risposto e già questo mi ha fatto camminare a 10 centimetri da terra per qualche tempo ed in più nella risposta mi davano ragione, confessando di avere utilizzato per semplicità quel tipo di bizzarra rappresentazione.

Terza ma non ultima gioia è stata il fatto che dal numero successivo hanno iniziato ad utilizzare i classicissimi diagrammi sinusoidali (sempre rigorosamente in bianco e nero) tratti da una certa rivista americana, “Sky & Telescope“… Non l’avevo mai vista né sentita: l’ho cercata e infine trovata faticosamente ed è stato amore a prima vista!

Una rivista stupenda

Che faticaccia riuscire ad abbonarsi! Oggigiorno è sicuramente banale cliccare su di un sito per avere il pdf dopo pochi secondi, subito dopo aver pagato online…

Tutto questo all’epoca non era nemmeno il sogno di qualche scrittore visionario di fantascienza (mi viene in mente il magistrale Philip K. Dick): per abbonarmi mi sono dovuto recare ad un negozio in pieno centro di Roma, chiamato DEA (Distribuzione Edizioni Angloamericane) dove ho potuto verificare la possibiltà di abbonarmi, previo il pagamento di una cifra spropositata, ma che non ho esitato a spendere, per mezzo di un vaglia internazionale (quelli in cartoncino rossastro), senza nemmeno avere la certezza che il tutto avrebbe avuto un esito positivo. Davvero altri tempi!

Per aspera ad astra, è proprio il caso di dirlo e da allora per parecchi anni, con un ritardo endemico di un mesetto, mi arrivava a casa la migliore rivista mondiale di Astronomia: una vera eccellenza nel campo!

Potrete immaginare con quale avidità leggevo ogni fascicolo, ma il massimo l’ho ottenuto quando in un certo numero (che ancora dovrei avere in cantina) si parlava della “Next decade of Solar Eclipses“. Vista la mia passione per le eclissi, potete immaginare come gongolassi!

Un ultimo aneddoto

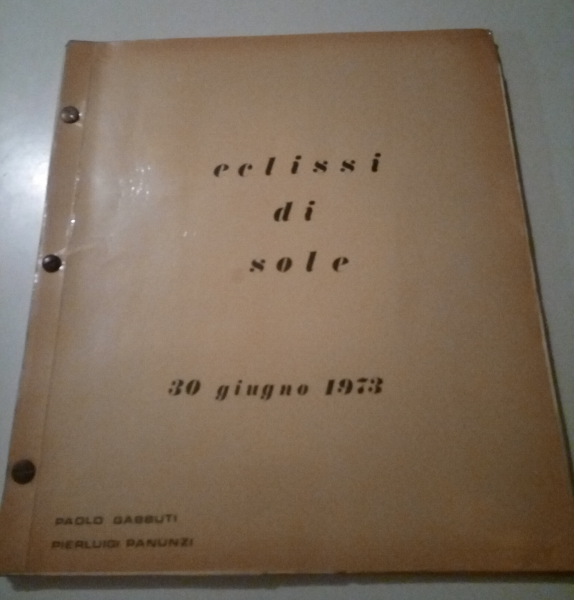

Basta, mi fermo qui, anche per non annoiarvi ulteriormente: chiudo semplicemente dicendo che pochissimi anni dopo, nel 1973, per la maturità, insieme al mio carissimo e compianto amico Paolo, avremmo realizzato una tesina fotografica sull’eclissi di Sole che si sarebbe verificata il 30 giugno a pochissimi giorni dalla data degli orali…

Siamo stati davvero temerari: sarebbe bastata una giornata nuvolosa per bloccare la nostra iniziativa. Ma fortunatamente tutto è andato bene: fortuna audaces iuvat. Ovviamente questa tesina ce l’ho ancora, ingiallita dal tempo: un cimelio per il sottoscritto.

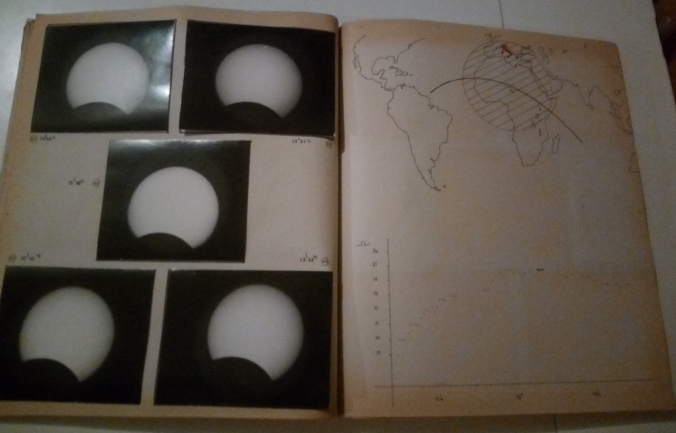

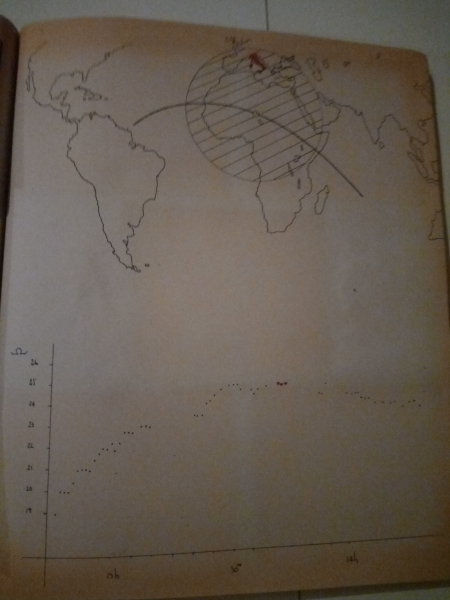

Che faticaccia crearla! In ogni coppia di pagine, a sinistra 5 foto in sequenza, con l’orario di ripresa e a destra la posizione approssimata della penombra e dell’ombra su una carta geografica. Più sotto una cosa iper tecnologica, da parte di un pignolone che dopo pochi mesi si sarebbe iscritto ad Ingegneria: la rappresentazione tramite puntini dell’andamento della luminosità del Sole durante l’eclissi.

Puntata una fotocellula verso il Sole, avevamo infatti misurato la variazione della sua resistenza con un ohmmetro, tra l’inizio e la fine dell’evento e poi avevamo riportato tutti questi valori nei vari diagrammi: un’impresa che ha richiesto davvero parecchio impegno. Con Excel quanto ci vorrebbe ora? Qualche secondo?! Lasciamo perdere… All’epoca non c’era altro che carta e penna, qualche fotocopia costosissima, anzi erano cianografie e tanta passione!

Non dimenticherò mai la sensazione di nausea ricevuta quando una componente della commissione d’esame, osservando quei puntini, se ne uscì fuori seriosamente con un malaugurato “ah avete disegnato pure le isolette “…

Il grande Paolo da lassù starà sicuramente ridendo… mentre io, lo confesso, sto piangendo.

Straordinario... grazie te lo devo scrivere

Davvero notevole!

Mi ha colpito molto il passaggio della tua prima carta stellare, quella su cui hai poi iniziato a riconoscere le costellazioni. Al punto che adesso ti mando la mia, quella su cui nell'estate del 1999 (20 anni fa esatti, avevo 15 anni) iniziai a studiare meticolosamente il cielo per imparare a riconoscere le costellazioni (in realtà prima di allora già sapevo riconoscere il Grande Carro, Vega, Scorpione, Orione (ma non Sirio)... e le Pleiadi).

Come vedi si tratta di un semplice astrolabio, quello uscito in allegato alla rivista Airone nel 1985 in occasione del passaggio della Cometa di Halley (la striscia gialla presente nella carta). Preciso che già avevo alcune carte un po' più complete, ma quest'astrolabio è proprio quello che mi ha permesso di riconoscere tutte le costellazioni da noi visibili. Si vede infatti che ha un aspetto molto vissuto.

Allegato 35049

Non posso che farti i miei complimenti!

Io di anni ne ho pochi di più e di passione per l'astronomia molta di meno ma l'eclissi del '61 (avevo 7 anni) la ricordo alla perfezione, indelebile! La osservai dal terrazzo condominiale con mio padre (non ricordo chi altro ci fosse). Tu racconti che eri in classe, evidentemente mio padre preferì che non andassi per permettermi di assistere all'evento.

Lo sbarco sulla Luna lo vidi seduto solo soletto di fronte ad un televisore con lo schermo grande come un foglio A4: Le immagini erano quasi illeggibili (nella memoria non ho conservato nessun frame ma l'emozione del momento è ancora integra), la telecronaca fu effettivamente un po' caotica e faceva un caldo soffocante...

Per me, la folgorazione sulla via di Damasco, è stato una quarantina di anni fa questo libro (purtroppo introvabile in italiano, e difficilmente in francese...) di un geniale grafico americano specializzato in storie per bambini.

I numerosi disegni innovativi delle costellazioni e dei meccanismi celesti sono spiegati in modo semplice e accessibile a chiunque...

L'esempio della volta celeste come ombrello in movimento anti-orario con il puntale diretto alla Polare lo propongo ancora ad ogni serata pubblica di divulgazione....e funziona benissimo !

Allegato 35053

Allegato 35054

C'è anche un buon consiglio che ho voluto evidenziare...

Allegato 35055

Allegato 35057

Ricordo perfettamente l'eclissi del '61 vista con la mia classe 4° Liceo Scientifico a Torino dal Monte dei Cappuccini (sono sempre il più vecchio). L'avventura con Astronomia.com è cominciata nel 2008 e devo ringraziare per le cose che ho imparato. I complimenti a @Pierluigi Panunzi per l'ottimo articolo.

@Fazio non c'è niente da fare, lo "Stellarium analogico e stampato" (ossia un semplice astrolabio con un disco parzialmente trasparente sopra una carta celeste) è di gran lunga il metodo più efficace, a parer mio, per imparare a riconoscere le costellazioni. Tutto il resto serve ovviamente moltissimo, ma è molto più utile per approfondire che per sbatterci il muso.

@PHIL53, Il mitico A.E.Roy e le sue costellazioni ridisegnate!!

la sua opera la conosco benissimo e l'ho citato in quasi tutti i miei articoli sulle costellazioni !

bellissima la rappresentazione dell'Orsa Maggiore, di Orione, della Balena, del Toro e così via!

Mi avete fatto ricordare che io l'astrolabio l'avevo costruito nei primi anni '70 col cartoncino, un foglio di carta lucida e tanta pazienza (ora lo cerco, forse ce l'ho ancora!) seguendo le istruzioni di un libro (ora cerco anche questo...) : l'avevo chiamato "Sideroplanisfero by Panunzi"

mamma mia quanti ricordi!!

e grazie a tutti!!!