Il 25 Ottobre 2020 è stata una data discussa: sarà forse l’ultima ora legale? L’uomo l’ha introdotta per sfruttare meglio le ore di luce di una giornata, sorge spontanea una domanda: qual è il senso del tempo? No, non vuole essere una domanda filosofica a cui difficilmente sapremmo dare una risposta, il senso è molto più pratico.

L’uomo, da sempre, è abituato a scandire la propria vita in momenti cercando di stabilire un ordine e un riferimento temporale. Quindi si dice che Ugo ha 12 anni, ci si ricorda di un appuntamento alle 21, in primavera i fiori sbocciano e il record mondiale sui 100 metri piani è 9.58”.

La quotidianità spesso ci fa dimenticare di ciò che appare scontato o automatico, ma nessuno ha imposto all’uomo come definire il concetto di tempo: è quindi puramente artificiale in base a qualche convenienza? In questo testo analizzerò come l’astronomia abbia influenzato drasticamente l’essere umano nella propria idea di tempo.

Infine, l’ultima domanda a cui voglio dare risposta riguarda l’idea stessa di tempo come costante assoluta: vedremo che un secondo per me che scrivo possa essere diverso da un secondo per te che leggi, grazie alla formulazione della relatività ristretta[1]. Mi auguro di riuscire a coinvolgervi e stupirvi (quanto lo sono io) nella descrizione di uno dei fenomeni più strabilianti della nostra realtà.

Indice:

- Cos’è il tempo

- Tempo: un affare astronomico

- Il Sole è il nostro Dio

- Le maree allungano le giornate

- La relatività ristretta

Cos’è il tempo?

Cos’è il tempo? La scienza spesso ama rispondere a domande complesse con definizioni fin troppo semplici, rendendo il quesito puramente tecnico e creando una soluzione “operativa”: il tempo è quella grandezza che si può misurare con l’orologio.

Lo so, metà di voi smetteranno di leggere ora, datemi tempo. Il fatto è che non esiste definizione più comprensibile, semplicemente strutturiamo una grandezza descrivendo uno strumento capace di misurarla. In pratica abbiamo bisogno di scandire il fenomeno grazie alla ripetibilità certa di un evento: un GONG che suona ad intervalli regolari, un pendolo che non frena mai il suo moto e ripete il suo oscillare, sono tutti esempi di orologi.

Dunque possiamo affermare che per noi non è tanto importante definire un tempo nel senso assoluto del termine, più che altro vogliamo cogliere gli intervalli temporali, le differenze di tempo tra un evento e l’altro. In questo modo costruiamo il concetto di unità di misura temporale, i cui multipli e sottomultipli sono di uso comune a chiunque.

Una frazione di secondo fa la differenza tra primo e secondo posto in atletica, un anno per i nati nel 1986 avrebbe richiesto agli ormai 34enni la leva obbligatoria come per tutti i compagni poco più vecchi.[2]

Spacchiamo il secondo

Con il passare dei secoli la definizione di secondo (unità di misura) subì modifiche, per cercare un’accuratezza tale da poter avere meno incertezze possibili: infatti è solamente ideale il moto perpetuo di un pendolo, il quale non oscilla nel vuoto perdendo così la sua ripetibilità ad intervalli regolari.

Si pensò così di costruire concetti di tempo più grandi, come l’anno solare (pur sempre un fenomeno con una ripetibilità), per poi suddividerlo, ottenendo il secondo. Vedremo nei prossimi paragrafi quanta difficoltà ed imprecisione si celano dietro questa banale concezione. Si proseguì con fenomeni sempre più precisi, fino all’attuale definizione nel Sistema Internazionale delle unità di Misura, conosciuta dai più solamente come curiosità: il secondo è l’intervallo di tempo necessario all’atomo di Cesio a compiere poco più di 9 miliardi di transizioni tra due suoi livelli energetici. A quanto pare questo fenomeno si ripete con una frequenza talmente accurata da essere preso come definizione stessa temporale. [3]

Dove si colloca l’astronomia in tutto questo? Per fortuna è finita l’introduzione noiosa, ora vedremo quanto effettivamente l’uomo dipenda dal mondo in cui vive.

Spoiler sulla relatività

Giusto per accendere la

curiosità in vista dell’ultimo paragrafo, pongo qui una precisazione: tutto quello che verrà detto qui sarà concepibile in senso assoluto? Mi spiego: una volta che siamo d’accordo sul porre un punto zero, l’uomo è consapevole del fatto che il 1986 è un riferimento uguale per tutti, un secondo o un minuto un anno passano per tutti allo stesso modo?

Per forza, altrimenti che senso avrebbe avere dei riferimenti se non fossero universali? Un rivale di Bolt potrebbe affermare che il suo record non è valido se non fosse così, no?

Bene, non è così. Tutto ciò che assumiamo come “assoluto” non è altro che un’approssimazione, poiché le circostanze in cui è abituato a vivere l’uomo non facilitano la comprensione di un concetto diverso. Ma sto speculando, assumiamo per vero tutto quello scritto fino a questo paragrafo, va benissimo per capire tutti i capitoli, ultimo escluso.

Tempo: un affare astronomico

Tutta la vita dell’essere umano è scandita da ricorrenze temporali, non è semplicemente questione di abitudine: fin dall’antichità si era a conoscenza dell’alternarsi di eventi fondamentali per la sopravvivenza, come il ciclo delle stagioni.

Nei libri di storia si parla di rotazione triennale e quadriennale delle colture, ogni aspetto di ogni società è sempre stato legato al tempo. Non vuole essere una lezione di storia, citerò solamente nel testo le due più grandi costruzioni e suddivisioni a noi note: il calendario giuliano e quello gregoriano, quest’ultimo ancora in vigore.

La prima osservazione, la più visibile a tutti, ricade sull’alternanza del giorno e della notte. Di nuovo, sembra banale, ma qui abbiamo una grande distinzione che sta alla base della costruzione del calendario per come lo conosciamo, mi spiego.

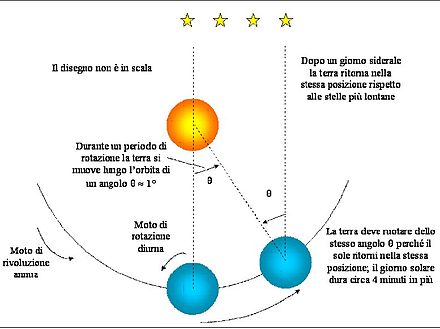

Durante una qualsiasi giornata, alzando gli occhi al cielo, ci si accorge di un movimento apparente di ogni astro in senso orario: si tratta in realtà della rotazione terrestre. Nessuna novità, alcune stelle sono sempre visibili e ruotano, altre sorgono e tramontano, ma tutte impiegano lo stesso intervallo di tempo a tornare nella medesima posizione apparente dopo aver compiuto un circolo completo. Anzi, sembrano tutte ruotare attorno ad un punto fisso, ciò che è definito il Nord celeste ed identificato con approssimazione alla stella polare. In questo modo viene definito il giorno siderale: è una rotazione di 360° della Terra attorno al proprio asse.

Le stelle del firmamento sono anche chiamate fisse, poiché il loro moto è così impercettibile rispetto a noi da ripresentarsi nella stessa[4] posizione dopo un giorno siderale, ciò è dovuto alla loro lontananza.

Il Sole però è troppo vicino a noi e lo spostamento relativo alla Terra non è trascurabile: sappiamo da quando siamo piccoli che la rivoluzione terrestre è di un anno (per ora accontentiamoci di usare il senso comune di “anno”). Significa che, per percorrere tutti i 360° della sua orbita, la Terra, impiega un anno, cioè circa 1° al giorno. Rispetto alle stelle fisse, il Sole “rimane indietro” di quel grado ogni giorno, poiché rotazione e rivoluzione avvengono entrambe di moto progrado (antiorario).

È più facile da visualizzare nella figura seguente: rispetto al firmamento, ogni giorno il sole impiega 4’ in più a tornare alla stessa posizione apparente del giorno precedente: il ritmo del tempo siderale è dunque più veloce di quello solare.

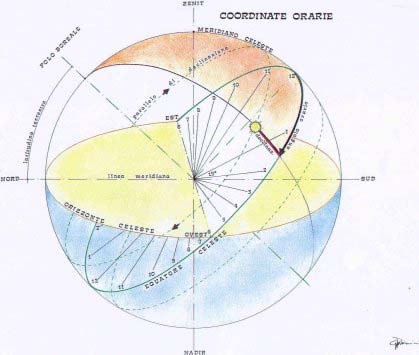

Anche questa sembra un’inezia, ma le coordinate con cui si riconoscono gli astri in cielo fanno uso del Tempo Siderale, poiché indipendente dal Sole: gli astronomi devono sempre tenere in considerazione la differenza dei due ritmi per evitare di sbagliare i calcoli e puntare l’oggetto sbagliato. Tale diversità porta ad eguagliare ogni 365.2422 (poi capiremo perché tanta precisione coi numeri) giorni solari ben 366.2422 giorni siderali, nella definizione di quello che viene detto anno tropico.

Torno subito su tale definizione, sarà fondamentale nella storia dell’umanità, cito solamente l’anno siderale: esso rappresenta l’anno come è stato descritto in precedenza, ovvero la percorrenza dei 360° dell’orbita di rivoluzione, in 365.25636 giorni solari.

Il calendario giuliano

Per quale motivo si dovrebbe avere tanto scrupolo nel calcolare i tempi e nello stabilire un ordine? Nella storia dell’uomo due motivi sono apparsi i più meritevoli: il primo più di 2000 anni fa fu quello di poter prevedere la ripetibilità delle stagioni. La società aspetterà 1700 anni prima di vedere l’alba del settore secondario e del terziario non si può accennare in dittatura, sicuramente il primario, come sottolinea il nome, è di fondamentale importanza nella costruzione del calendario giuliano, per opera di Cesare.

Tale artefatto teneva furbamente conto di un dettaglio che non vi sarà scappato nelle righe precedenti: una differenza tra l’anno siderale e quello tropico. Quest’ultimo, più breve, è direttamente legato al ciclo delle stagioni, poichè rappresenta l’intervallo di tempo tra due passaggi consecutivi al punto Gamma. Esso è uno dei due punti di intersezione (nodo ascendente) tra l’eclittica e l’equatore celeste[5] ed indica l’inizio della primavera, con tutte le conseguenze di senso comune meteorologico a cui siamo abituati, non è un riferimento fine a se stesso.

Sembra tutto complesso ed astruso, ma ognuna delle considerazioni ha conseguenze nella vita reale: tale punto Gamma, a causa del moto di precessione[6] si sposta lungo l’equatore, anticipando la posizione precedente. A causa dell’attrazione di Sole e Luna in primis, la Terra si comporta come una trottola, variando la direzione del suo asse di rotazione, questo appunto rende più corto l’anno tropico e già al tempo di Cesare era palese.

Ogni anno dunque il Sole, nel suo moto apparente lungo l’eclittica incontra il punto Gamma sempre prima, ma tanto si ragiona sempre in giorni solari, no? Il nostro comune calendario è fatto di giorni solari, questo spero sia chiaro. Ma un ciclo completo di stagioni non è formato da un numero intero di giorni, dunque si costruì il calendario approssimando l’anno tropico a 365.25 giorni.

Il concetto dell’anno bisestile è il più comune di tutti: quello 0.25 che avanza dall’unità dell’anno tropico, ogni 4 anni crea un giorno intero così da poter essere aggiunto alla fine di Febbraio e mantenere sincronizzato il ciclo delle stagioni.

Il calendario gregoriano

Col tempo ci si accorse che quello 0.25 era un’approssimazione grossolana e che l’anno tropico era di poco inferiore: accumulando questo errore nei secoli il risultato fu quello di anticipare leggermente il ciclo delle stagioni. La primavera iniziava sempre prima nel calendario giuliano, il fenomeno fu reso noto anche nella Divina Commedia[7].

Tutto rimase immutato, finchè non subentrò il secondo motivo meritevole per mettere a posto le cose: la religione. Nel XVI secolo era impensabile provare a sbugiardare qualche verità scritta nella Bibbia, infatti feste come la Pasqua ed altre “mobili” legate tradizionalmente alle stagioni a lungo andare sarebbero cadute in periodi non corrispondenti a quelli descritti nei testi sacri.

Nel 1582 Papa Gregorio XIII fissò l’odierno calendario, definendo l’anno tropico come 365.2425 giorni solari, inoltre per recuperare i giorni persi in 1500 anni cancellò dal calendario di quell’anno 10 giorni. Questa curiosità fece andare a letto il mondo il 4 ottobre, per farlo svegliare il mattino seguente 15 ottobre.

Ora abbiamo una maggior precisione di calcolo dell’anno tropico, come precedentemente definito: la differenza di quei 0.0003 porterà la primavera ad anticipare di 3 giorni nel calendario tra 10 000 anni. Poco male, sovverrà un terzo motivo meritevole se ce ne sarà bisogno: questo testo servirà ai posteri per il calcolo.

Vi sembra tutto ancora comprensibile? Pensate che siano stati tutti scemi gli studiosi negli anni? Ora ve lo confermo definitivamente. Gli astronomi si interessano giustamente meno della vita civile: per mettere tutti d’accordo sulle date degli eventi è tutt’ora in vigore nel mondo scientifico un conteggio giuliano. Significa anni di 365.25 giorni, ma la data di inizio? Le 12:00 del 1 Gennaio 4713 a.C. Giuro, non è uno scherzo.

Il Sole è il nostro Dio

Tanti numeri, cifre, calcoli, ma la realtà è che noi impostiamo le nostre giornate unicamente sul moto del Sole. Abbiamo già menzionato il senso orario apparente di ogni astro, la nostra stella ne è l’esempio lampante: sorge ad est, culmina nel suo punto più alto a sud ed infine tramonta ad ovest.

Il punto di culminazione viene chiamato passaggio in meridiano e fa riferimento alle coordinate celesti[8], viene così definito per tutti il mezzogiorno locale. Il resto della giornata è suddiviso in 24 ore solari partendo da questo punto, il quale non è lo zero della nostra scala, ma come sappiamo sono le 12.

24 ore (solari) perché è il tempo necessario alla stella per tramontare, farci dormire, risorgere e tornare esattamente in meridiano. Perché non si è tenuto il mezzogiorno come 0 invece che 12? Pura convenzione: in astronomia l’osservazione di un corpo si basa sul tempo siderale ed esso inizia la propria scala a 0 alla culminazione dell’astro stesso.

Un esempio rapido, il tempo solare e siderale sono diversi, no? Bene, calcoliamo il Tempo siderale del Sole per questo inizio dicembre. C’è una discrepanza di 12 ore per definizione, quando? Secondo le coordinate celesti, quando il Sole approccia al punto Gamma, in primavera: alle 12 (solari) di quel giorno sono le 0:00 siderali.

Però il tempo siderale va più veloce di 4’ al giorno, fanno 2 ore al mese: in 6 mesi il tempo solare viene raggiunto e superato. Ad inizio Dicembre, a mezziogiorno, saranno dunque le 16 siderali.

Sopra il cielo di Napoli

Riportiamo un attimo di serenità in mezzo a calcoli che possono apparire superflui: è un automatismo e non ci si fa nemmeno caso a quanto sia importante il Sole per la nostra vita. La Terra è sferica (circa), ogni luogo ha un orario diverso relativamente al moto della stella (speculare alla rotazione terrestre): se da noi il Sole sta sorgendo, a Tokyo sarà già alto nel cielo e staranno pranzando.

“Chissà che cielo vedranno in Giappone, sarà bellissimo”. È un luogo comune, alla stessa latitudine tutti vedranno lo stesso cielo, per un’ora concordata. Una ragazza a Napoli pensa di fare un bel regalo di san Valentino al fidanzato, mandandogli una foto del cielo stellato delle 20. Il ragazzo, a New York, se tenesse alla loro relazione, dovrebbe farle credere che ha ricevuto un dono inimitabile ed evitare di copiare il gesto quando anche da lui sono le 20, in quanto l’immagine sarebbe la stessa.

Mezzogiorno di fuoco

Quindi ogni volta che il mio orologio segna le 12 il Sole è esattamente al suo punto più alto e indica il Sud? No, la storia è più complicata, ci sono “più soli”, come in Star Wars. Prima di tutto le fasce orarie sono convenzioni artificiali che approssimano uno stesso orario per tutta la zona compresa: sto parlando dei fusi orari.

Chiaramente è una semplificazione per stabilire una regola utile all’uomo, ma esiste una differenza non trascurabile di longitudine all’interno dello stesso fuso. Madrid e Roma condividono lo stesso orario, ma il Sole alle 12 non può essere contemporaneamente alla stessa altezza in Spagna e in Italia.

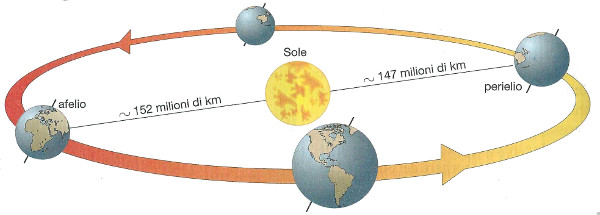

Inoltre il Sole di cui ho sempre parlato fino ad ora è conosciuto come Sole Medio, anche questa un’approssimazione per evitare complicazioni. Tanto per cominciare la Terra non ha un moto di rivoluzione costante, poiché descrive un’ellisse e non una circonferenza: al perielio siamo più veloci che all’afelio[9]. Questo non condiziona il tempo di rotazione, ma comporta una visione prospettica leggermente diversa del Sole, aumentando o diminuendo di minuti il tempo di buio e di luce.

In secondo luogo durante la rivoluzione annuale, il Sole si “muove” lungo l’eclittica e non lungo l’equatore: vi è un’inclinazione di 23° 27’ tra i due piani. Dunque, sempre per semplificazione, il moto medio (che noi usiamo) è una proiezione del Sole Vero sull’equatore. Anche questo sembra astruso e di poco conto, ma può intercorrere una differenza di anche mezz’ora tra i due e, mentre noi usiamo per uniformità l’orario medio, in cielo a Lui interessa poco dei nostri porci comodi ed è chiaramente quello vero.

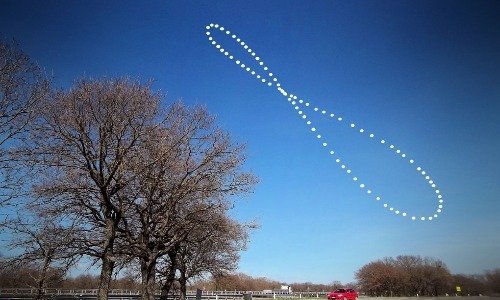

Esiste infine un trucco semplice per capire visivamente la differenza tra i “due Soli”: ogni giorno quando l’orologio segna le 12 scattiamo una foto al cielo. A fine anno sovrapponiamo le 365 foto, quello che otterremo viene chiamato analemma ed ha una forma che qualcuno riconoscerà dai musei delle scienze, la mostro di seguito.

In base a queste informazioni è stato assegnato uno “zero” della scala, nella posizione del meridiano di Greenwich, da cui far partire i fusi orari e da cui cominciare a calcolare il tempo universale, come indicazione del sole medio. Formalmente si ricava con un’espressione matematica partendo dal tempo siderale[10].

Le maree allungano le giornate

Non è il titolo di una commedia italiana spensierata, ma l’ultimo effetto di cui voglio parlarvi. È comune a tutti l’effetto di marea, grazie al quale parte delle masse oceaniche si alza, si gonfia rispetto ad un proprio “livello del mare”. Un’altra parte, per compensazione, si abbassa ed il fenomeno varia ogni 6 ore in una località specifica.

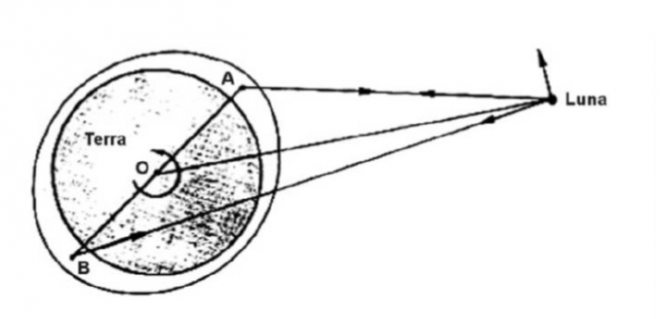

Esso è dovuto per la maggior parte alla vicinanza della Luna[11]: la sua attrazione esercita una diversa accelerazione dei corpi in base alla loro distanza, la Terra appare così ancora più schiacciata ad uovo e sempre meno sferica.

Inoltre l’effetto non sembra nemmeno “allineato” con la Terra, con l’immagine seguente sarà più comprensibile. Questo perché la rotazione terrestre è più veloce della rivoluzione lunare, per cui noi precediamo costantemente questa azione. Il risultato, se pur minimo, è quello di rallentare la rotazione terrestre (una sorta di frenamento) ed allungare la distanza tra i due corpi, almeno fino a quando i due movimenti non saranno sincronizzati.

Si parla di numeri irrisori: un rallentamento di centesimi di secondo ogni millennio ed un allontanamento della Luna di centimetri ogni anno, ma i tempi del Sistema solare sono ben più lunghi delle scale umane. Fossili risalenti a 340 milioni di anni fa ci indicano che il giorno durava 22 ore.

A fronte di tutte queste considerazioni, è comprensibile che l’uomo abbia definito una grande approssimazione per darsi una regola di riferimento, ma il Sole medio cela tutti gli effetti che abbiamo visto. Questo perché l’uomo è psicologicamente tranquillo quando riesce a risolvere un problema, quando inventa delle regole che sembrano perfette per rispecchiare la realtà che ha di fronte e che quindi è riuscito a controllare. L’uomo ha bisogno di verità assolute ed il tempo è una di quelle.

Fino all’arrivo di Einstein.

La relatività ristretta

“Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di spiegarlo a tua nonna.” Albert Einstein

Mia nonna non sa usare un pc, fate finta di essere lei e siamo tutti contenti. Mia nonna mi aspettava a pranzo, quando facevo le superiori: appena entrato in casa mi faceva apparire un piatto di pasta fumante. Non si soffermava sul cercare di capire in che modo e quanto tempo passasse dalla mia apparizione al fatto che effettivamente potesse vedermi e nutrirmi.

Era disattenta? No, semplicemente è sempre stata abituata a considerare immediato il fatto. Quando mia nonna vedeva l’amica Iole dal giardino, non si preoccupava del fatto che intercorresse del tempo tra l’effettiva presenza della persona e la possibilità che lei la vedesse. Quindi le chiedeva all’istante le uova.

Alzheimer permettendo, mia nonna si ricorda del primo sbarco sulla Luna, ma probabilmente non sa che le conversazioni con gli astronauti a 350 000 km di distanza sembravano quelle con Flash di Zootropolis. [12] Quello che voglio dire è che ogni informazione, dalla forza di gravità, alla luce che ci permette di vedere, ad una qualsiasi conversazione non avviene istantaneamente, ma c’è una velocità finita nella sua trasmissione.

Io vedo gli oggetti attorno a me perché la luce sbatte su di loro e raggiunge il mio occhio, il quale la elabora: il tutto in tempi così brevi per le scale umane da essere considerato immediato. Io vedrò sempre qualsiasi cosa “com’era” un tot di tempo fa, quando la sua immagine è partita per raggiungermi, non sono mai in grado di sapere com’è ora, senza sconfinare nel filosofico.

Per esempio, il Sole è quello che vediamo com’era 8 minuti fa. Ma se guardo un’auto distante da me 300 metri, vedo com’era un milionesimo di secondo fa. Insomma, per distanze umane non ci si pone il problema, basti sapere che la luce è il veicolo delle informazioni ed ha una velocità finita di poco meno di 300 000 km/s.

Ancora 5 minuti, dai

5 minuti per chi? Se il tempo fosse assoluto, non avrebbe senso la domanda. Einstein ebbe quello che considero il lampo di genio più assurdo nella storia dell’uomo, formulando un universo composto in 4 dimensioni: le tre dello spazio più quella del tempo. Che significa?

Significa che se io sono “fermo” nello spazio (sto mangiando il piatto di pasta di mia nonna), mi starò muovendo esclusivamente nella “direzione del tempo”. Se Adolfo sta andando in aereo, si sta muovendo nello spazio e per questo anche “di meno” nella direzione del tempo. Facciamo attenzione al punto di vista: per me che mangio lui si sta muovendo, ma lui non si accorge nemmeno di essere in movimento, se tale moto non subisce accelerazioni.

Nel senso che Adolfo è “fermo” sull’aereo in movimento, sono io che vedo un moto relativo tra me e lui, quindi per me si muove di meno nella “direzione del tempo”. Tutte queste virgolette fanno capire la difficoltà nel cercare di spiegare il concetto alla nonna.

In sintesi per me l’orologio di Adolfo scorrerà più lento, lui invece continuerà ad affermare che è tutto come sempre. Chi ha ragione? Entrambi, nessuno ha torto, semplicemente non concordiamo più sul concetto di essere sincronizzati, poiché la velocità del movimento relativo tra me e lui ha creato questa differenza nel senso comune del nostro tempo.

Perché? Perché ogni informazione è veicolata dalla velocità della luce, quindi anche il suo movimento ai nostri occhi: in pratica, proprio perché si sta spostando, per me la luce impiegherà più tempo a raggiungerlo. Ma lui, per se stesso, sarà fermo, quindi verrà raggiunto in un tempo minore.

Mi rendo più chiaro con un esempio.

Binario 9 e ¾

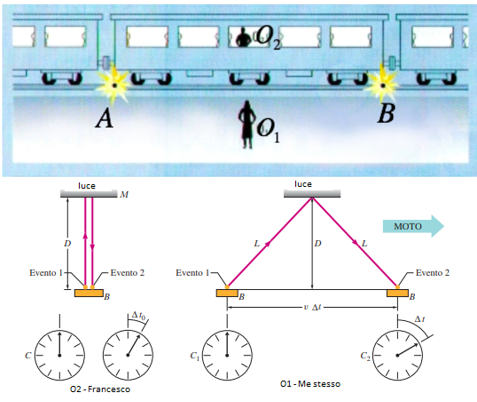

Cambiamo scenario: ora io sono fermo in stazione e vedo sfrecciarmi davanti un treno buio, che viaggia a 200 000 km/s. Si, è un esempio, nemmeno per Hogwarts si raggiungono simili velocità.

Ad un certo punto il passeggero Francesco, amante dei treni, accende la luce posta sopra la sua testa. Quanto tempo pensate che passi dall’azione dell’accensione a quella di vedere la lampadina incandescente, per Francesco? Praticamente istantaneo, come siamo abituati a fare, se non in treno almeno in auto: la luce percorre una traiettoria verticale dalla lampadina agli occhi di Checco.

Ma io so che dal mio punto di vista il treno sta andando veloce quasi quanto la luce! Quindi essa, quando Chicco aziona l’interruttore, deve percorrere una traiettoria diagonale per raggiungere il suo occhio e percorrere una discreta distanza. Per me passano secondi o minuti (dipende dalla velocità) prima che Francesco venga raggiunto dalla luce, quindi sta al buio ancora un po’.

È assurdo, sensazionale. Nel mondo della scienza è già assodato da 100 anni, ma tra le persone comuni è difficile capirlo ed accettarlo. Veramente un secondo per me può essere diverso da un secondo per te? Chiaramente siamo di fronte ad un effetto impercettibile con velocità e tempi umani, ma se Chicco facesse un interrail di un mese su quel treno a quella velocità, per lui passerebbe quel mesetto di villeggiatura, mentre per noi passerebbero anni e gli chiederemmo il segreto della sua giovinezza.

Pionieristico, ma reale

Ovviamente è tutto una semplificazione, non sto tenendo conto degli imprescindibili effetti di accelerazione che deve subire il treno per raggiungere quella velocità e poi per fermarsi, consentendo a noi di rivedere Chicco dopo il viaggio. Tutto questo processo spiega inoltre quello che viene definito il paradosso dei gemelli[13], problema che forse vi sarà venuto in mente leggendo questo testo.

Un effetto misero, di nuovo, per la vita quotidiana, ma misurabile: non si tratta di fantascienza. Per testarlo, nel 1971 è stato effettuato un esperimento, l’unico possibile per l’uomo per verificare la bontà della teoria: si tratta dell’esperimento di Hafele-Keating[14]. È bastato mettere un orologio atomico, la cui precisione è altissima, su un aereo per un viaggio di linea; il gemello dello strumento invece al suolo. All’atterraggio, l’orologio a Terra segnava incredibilmente (non più ormai) un tempo diverso dal gemello, non dovuto ad incertezze strumentali.

L’esperimento fu volto a verificare nello specifico altri dettagli delle teorie di Einstein, ma quello che vi ho detto basta per per dare concretezza a questo testo e stupire, quantomeno la mia persona.

Per concludere rimando a dettagli più specifici e calcoli sulla relatività in questo link: https://www.astronomia.com/2012/12/17/il-tempo-non-e-uguale-per-tutti/

Note:

[1] Relatività ristretta: Teoria rivoluzionaria concepita da Einstein nel 1905, per dettagli si rimanda a questo link e questo link. Un effetto di tale teoria sarà brevemente spiegato nel capitolo 5

[2] Leva militare: nel 2000 Mattarella, all’epoca Ministro della Difesa, suggerì e fece approvare una riforma che sancì la fine della leva obbligatoria. Gli ultimi a parteciparvi furono i nati nel 1985

[3] Definizione di secondo: un riferimento per capire meglio l’odierna definizione a questo link

[4] Moto proprio: in realtà anche le stelle fisse hanno un movimento infimo nei nostri confronti, tale è chiamato moto proprio, per dettagli rimando al seguente link

[5] Punto Gamma: per spiegazioni tecniche rimando al seguente link

[6] Precessione degli equinozi: movimento a “trottola” della Terra, per i dettagli il seguente link

[7] Divina Commedia: il riferimento nel cantico al seguente link

[8] Coordinate celesti: per maggiori dettagli visitare il seguente link

[9] Punti orbita: perielio e afelio, rispettivamente il punto in cui la Terra è più vicina al Sole ed il più lontano

[10] UT: Tempo universale, per dettagli rinvio al seguente link

[11] Marea: in realtà è sottovalutata l’azione del Sole, che compete quasi per un terzo della totalità dell’effetto. Per dettagli il seguente link

[12] Zootropolis: Flash è un bradipo, parla con colpevole ritardo di secondi in una conversazione

[13] Paradosso dei gemelli: problema sollevato dalla relatività ristretta, per dettagli il seguente link

[14] Esperimento di Hafele Keating: per dettagli rimando al seguente link

Citando Einstein:

"Il tempo è relativo, il suo unico valore è dato da ciò che noi facciamo mentre sta passando."

Ed il "tempo" dedicato alla lettura del tuo articolo è di certo ben speso