Parlando di Saturno, ovviamente il pensiero va subito al suo fantastico e spettacolare sistema di anelli: da qualche anno a questa parte, grazie alla sonda spaziale Cassini, siamo piacevolmente sommersi ogni giorno di immagini e dati riguardanti il pianeta gassoso, i suoi anelli e il suo grande numero di satelliti. Nell’attesa che in un (non) lontano futuro il mini sistema solare saturniano sia analizzato da altre sonde spaziali, che forse atterreranno pure su qualche satellite, noi ci accontentiamo di quanto possiamo ricavare per mezzo dell’onnipresente Stellarium.

Ad insindacabile giudizio personale, ho scelto quattro dei 62 satelliti attualmente catalogati e presenti nel programma: ho aggiunto i dati di un quinto satellite che mi ha da sempre affascinato e che analizzerò per ultimo.

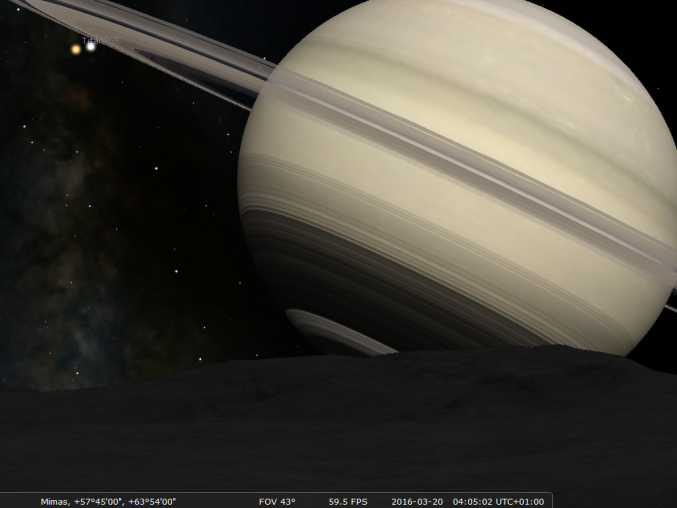

Uno spettacolo indimenticabile da Mimas

Si tratta del satellite più vicino a Saturno tra quelli che compongono la famosa filastrocca dei satelliti maggiori (“Mimas, Encèlado, Teti, Dione, Rea, Titano, Iperione, Giapèto e Febe”) e sappiamo che i restanti 53 satelliti si pongono prima e dopo di questi, in ordine di distanza dal pianeta.

Praticamente questi 9 satelliti sono modellizzati ognuno con un particolare e preciso algoritmo in Stellarium, mentre altri satelliti sono presenti con dati che fanno riferimento ad una generica orbita ellittica.

Mimas possiede un’orbita inclinata di più di 1.5° rispetto al piano equatoriale (e degli anelli) di Saturno: ciò fa sì che orbitando attorno al pianeta in poco meno di 24 ore si sposta rapidamente da sopra a sotto il piano orbitale degli anelli. Riuscite ad immaginare lo spettacolo, ricordando che come di consueto il satellite ha una rotazione sincrona con il periodo orbitale, per cui mostra sempre la stessa faccia al pianeta? Intanto vediamo l’aspetto, inquietante ma assolutamente fantastico del Signore degli anelli se visto dalla superficie rocciosa di Mimas.

Da questo posto in prima fila (che gli anglofoni chiamano con il suggestivo termine vantage point) Saturno appare in tutta la sua maestosità, con un diametro di ben 36° (per il solo pianeta… tantissimo di più se si considerano gli anelli): come fatto nelle altre puntate, il FOV (Field Of View, angolo di vista) è stato fissato a 43° proprio per avere un immediato confronto con altre situazioni di altri pianeti visti dai propri satelliti. Per avere un’idea di quanti possano essere circa 36° sulla sfera celeste, considerate l’Orsa Maggiore e la sua famosissima stella doppia Mizar (quella centrale del manico) e congiungetela con la splendente Arturo: in questa vasta area di cielo posizionate un enorme Saturno e gli ancora più grandi anelli, che potremmo vedere staccarsi dal pianeta e venire verso di noi…

Dicevo prima che Mimas ha un’orbita leggermente inclinata rispetto al piano degli anelli: questo consente ad un osservatore di vedere nel breve volgere di un giorno (terrestre) il lato settentrionale degli anelli e poi quello meridionale, con l’ombra degli anelli sulla superficie gassosa del pianeta, ma soprattutto l’ombra del pianeta sugli anelli stessi.

Come sempre la natura ci sorprende con spettacoli assolutamente inimmaginabili, almeno fino all’arrivo in loco delle varie sonde spaziali.

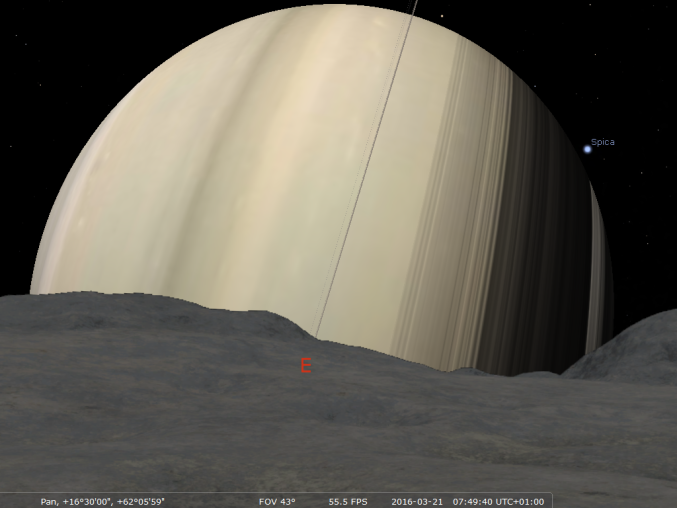

Un salto su Dione

Ci stiamo allontanando da Saturno, che dalla superficie di questo satellite ha un diametro apparente pari alla metà, 18°, circa corrispondente nella sfera celeste all’ampiezza dell’Orsa Minore, tra la stella Polare e le sue due stelle più luminose

Dione orbita intorno a Saturno in più di 65 ore, ma stavolta lungo il piano degli anelli, che appariranno sempre di taglio ad un fortunato osservatore: sempre ben visibili le ombre degli anelli, ma stavolta si potranno osservare i transiti di altri satelliti più interni sulla superficie di Saturno.

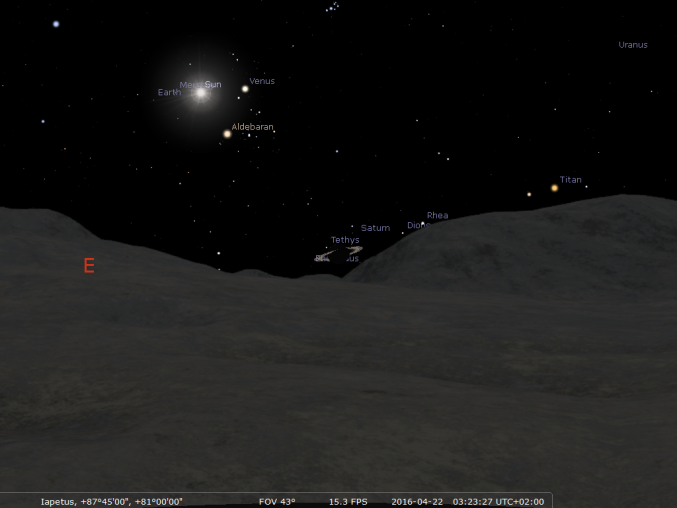

Visione da un satellite lontano

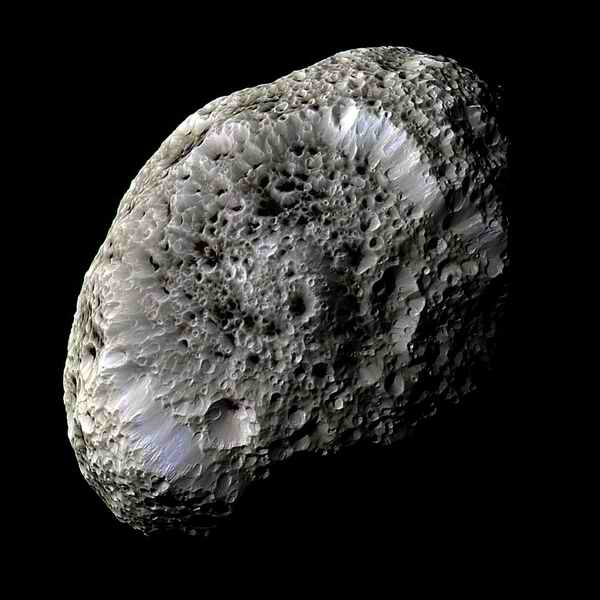

Iperione invece possiede una rotazione caotica, causata da un’orbita eccentrica ed inclinata di più di mezzo grado sul piano degli anelli: la sua orbita dura più di 21 giorni ed è in risonanza 4:3 con il massiccio satellite Titano, dal quale viene costantemente perturbato. La risonanza comporta che 4 rivoluzioni di Titano intorno a Saturno corrispondono esattamente a 3 rivoluzioni di Iperione e perciò ogni 63 giorni circa i due satelliti si ritrovano nella stessa posizione reciproca.

Stellarium non tiene conto di questa caoticità, ma assegna valori medi ai parametri orbitali: lo spettacolo comunque è garantito

Da questo vantage point, quello di Saturno appare davvero un sistema solare in miniatura, con i satelliti interni che passano da un lato all’altro del pianeta.

Il famoso satellite “Yin e Yang” Giapeto

Si tratta del satellite che fin dalla sua scoperta da parte dell’astronomo Giovanni Domenico Cassini nel 1671 ha mostrato un aspetto enigmatico, con una luminosità apparente diversa a seconda del lato di Saturno in cui si trova: grazie alla sonda (che non a caso era stata denominata) Cassini si è visto che si tratta di un satellite praticamente scuro in un emisfero e più chiaro nell’altro. In questo momento non ci interessa l’aspetto di Giapeto, ma del pianeta, che ora appare con un diametro di circa 2°, quattro volte la Luna: in questo caso non si vede di taglio, dato che l’orbita del satellite è inclinata 4.5°, ed è percorsa in più di 79 giorni. Anche Giapeto presenta una rotazione sincrona.

Particolarmente suggestiva l’immagine statica di un Saturno fermo al di sopra dell’orizzonte nella vallata tra due montagne. Nel filmato possiamo vedere anche in questo caso l’avvicendarsi della parte settentrionale degli anelli con quella meridionale, ma in un tempo nettamente maggiore rispetto a Mimas

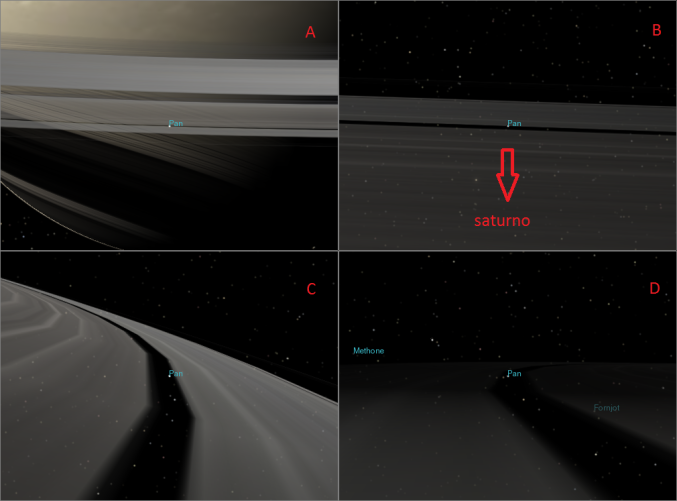

Il mio satellite preferito, Pan

Dopo esserci allontanati di parecchio da Saturno, ora ritorniamo sui nostri passi, ad una distanza ben all’interno degli anelli.

Mi sono occupato parecchie volte di Pan (ad esempio in questo articolo) : il satellite è stato scoperto nel 1990 ed è caratteristico proprio per la sua orbita all’interno degli anelli, in quel binario naturale che è la Divisione di Encke. Pan ha un periodo orbitale di poco meno di 14 ore, con una rotazione sincrona rispetto al pianeta: ciò significa che da un emisfero dell’oblunga roccia spaziale (34 x 31 x 20 km) vedremo sempre Saturno (riquadro A), mentre dal lato opposto (riquadro B) vedremo la parte esterna degli anelli. In posizione intermedia da queste due invece (riquadri C e D) potremo vedere la Divisione di Encke con a destra ed a sinistra gli anelli. Questa immagine l’ho ottenuta con Celestia, sfruttando la possibilità di dividere la schermata in più parti ed aggiungendo alla fine qualche scritta…

Stellarium non prevede (ancora) i dati di questo e di tanti altri satelliti ed allora vanno inseriti a mano. Aggiunti i dati di Pan (con un’operazione leggermente complessa…) possiamo spostarci sul satellite ed osservare un gigantesco ed onnipresente Saturno (con gli anelli di taglio) grande la bellezza di 48 gradi e mezzo, praticamente la zona di cielo occupata dalla costellazione della Vergine.

Il filmato che ho realizzato mostra appunto un gigante gassoso la cui superficie è solcata dall’ombra mutevole degli anelli, sempre in base all’inclinazione dei raggi solari rispetto agli anelli stessi.

Nella prossima puntata analizzeremo altri pianeti del sistema solare.

Fantastico!

Un bel leggere! Grazie!