Se n’è già parlato in parecchi articoli (ad esempio qui, qui e qui) e adesso vedremo gli ultimi sviluppi, in base a studi e simulazioni effettuate grazie ai dati dell’impatto della sonda DART sul piccolo asteroide.

In particolare prendo lo spunto da un articolo di Jeff Hecht apparso recentemente sul sito di Skyandtelescope, articolo che traduco in maniera ragionata e non automaticamente o peggio con la Deficienza Artificiale…

L’impatto della sonda DART della NASA ha rimodellato l’asteroide Dimorphos

Quando la sonda DART ha colpito l’asteroidino Dimorphos il 26 settembre del 2022, l’impatto è stato così forte da ridistribuire un decimo del materiale che compone l’asteroide : questa conclusione mina alla base le nostre conoscenze sugli asteroidi fatti di cumuli di macerie (ndr: che nel prosieguo indicherò con il termine inglese rubble-pile , un po’ più conciso e misterioso ) .

Sabina Rudican dell’Università di Berna, autrice di una nuova analisi i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Astronomy, afferma che i ricercatori si aspettavano la creazione di un cratere.

Viceversa, con quella debole forza che tiene insieme il rubble-pile, l’impatto ha fatto saltare il materiale dappertutto, rimodellando Dimorphos e sparando nello spazio una buona percentuale del materiale componente.

La sonda DART

La NASA aveva costruito la sonda DART (Double Asteroid Redirection Test) per studiare come fare per ridirigere un asteroide lontano dalla Terra : l’idea era di vedere quanto l’impatto di un proiettile potesse alterare il periodo orbitale di un piccolo asteroide, appartenente ad una coppia binaria.

Il bersaglio era l’asteroide Dimorphos, un oggetto di 170 metri di diametro, in orbita intorno al più grande Didymos.

La sonda era praticamente un proiettile da 570 kg che portava con sé l’attrezzatura di navigazione ed un CubeSat (il LICIACube dell’ASI, l’Agenzia Spaziale Italiana) con videocamere e sensori: quest’ultimo era stato rilasciato poco prima dell’impatto ed aveva filmato quello che era successo a Dimorphos per circa 5 minuti, dopo la collisione programmata.

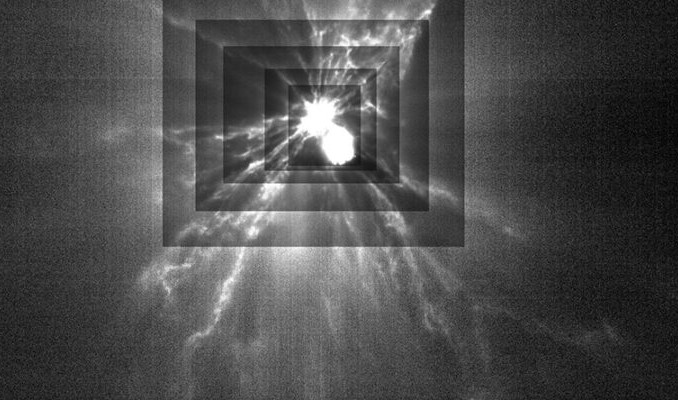

Questa immagine composita, ottenuta dalla telecamere del LICIACube, mostra gli sbuffi di materiale espulso dall’impatto della sonda DART: ogni rettangolo rappresenta un livello differente di contrasto utilizzato per mostrare meglio la struttura fine nei pennacchi.

Osservazioni successive hanno mostrato che effettivamente il periodo orbitale di Dimorphos si era ridotto di ben 33 minuti, molto di più dei 7 minuti previsti, migliorando così l’obiettivo principale di difesa planetaria.

La natura dei rubble-pile

Si pensa che gli asteroidi di diametro compreso tra 100 metri e decine di km possano essere formati da rubble-pile : questo nome deriva dal fatto che varie sonde hanno visto le superfici di asteroidi costellate di oggetti che vanno da piccoli granuli a macigni. Ma non hanno mai potuto mostrare l’interno di questi asteroidi.

Basandosi sulle osservazioni precedenti del cratere formatosi sull’asteroide 162173 Ryugu a seguito dell’impatto di un piccolo proiettile scagliato nel 2019 dalla sonda giapponese Hayabusa 2,

Rudican e colleghi si sarebbero aspettati un cratere molto grande : invece hanno osservato più detriti del previsto.

“Quello che abbiamo visto è tantissimo materiale espulso, che ha formato una specie di coda, come quella delle comete”, dice Sabina. Questa coda è rimasta osservabile da Terra per almeno un anno dopo l’impatto, ma la comprensione di quello che è successo richiederà parecchio tempo di più.

Le immagini catturate dal LICIACube hanno coperto solo i primi 5 minuti e inizialmente Rudican affermava che “l’asteroide assomigliava ad una grande palla di sabbia, con un piccolo collante che teneva insieme i granelli”.

La simulazione

Per analizzare quello che è successo nelle prime due ore dopo l’impatto, i ricercatori hanno utilizzato una simulazione basata sulle immagini del LICIACube e i modelli fisici delle singole particelle: la simulazione ha così calcolato il percorso del materiale espulso, in base alla fisica della propagazione dell’onda d’urto, sfruttando anche esperimenti effettuati in laboratorio per convalidare il modello utilizzato nella simulazione.

Rudican afferma che “l’impatto è stato molto efficiente”: quando la sonda DART di 570 kg ha colpito Dimorphos alla velocità di 6 km/sec (più di 21000 km/h !) ha sparato via più di 100 mila tonnellate di materiale dalla superficie.

Parte di questa quantità, 80 mila tonnellate, è ricaduta sull’asteroide, mente le parti restanti sono state espulse, formando la coda di una cometa.

Modelli precedenti indicavano che all’interno ci fossero rubble-pile formati da un ammasso di grandi macigni: ma gli studiosi hanno riscontrato invece all’interno dell’asteroide una bassa densità ed una struttura debole, con grani piccoli e tanto spazio vuoto (ndr: l’autore ha utilizzato il termine “open space” ) tra detriti più grandi. Ma per questi modelli mancavano dati che potessero confermarli.

La prossima missione

Rudican ricorda che il passo successivo sarà proprio il lancio ad ottobre della missione Hera da parte dell’ESA (European Space Agency) verso il sistema binario di Didymos : carica di telecamere e con a bordo due CubeSat, la sonda Hera studierà a fondo la coppia Didymos-Dimorphos quando arriverà nel 2026, iniziando proprio dall’analisi dei cambiamenti nel sistema binario a seguito dell’impatto.

Qualche informazione aggiuntiva

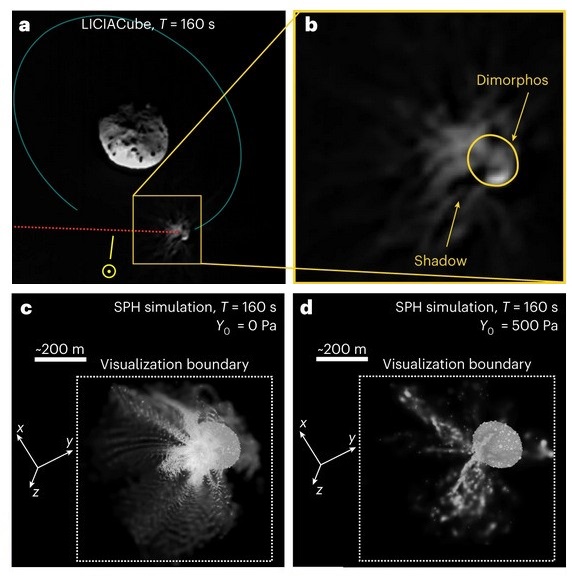

Nella pagina del 29 febbraio del sito SpaceWeather è apparso un articoletto in cui ci sono altre immagini in cui si paragonano le foto scattate dopo l’impatto con i risultati della simulazione

In particolare l’immagine “a” è stata ripresa dallo strumento LUKE del LICIACube, da una distanza di circa 76km, 160 secondi dopo l’impatto: l’immagine “b” è invece un ingrandimento della parte dell’immagine , centrata sul satellite Dimorphos.

Le immagini “c” e “d” sono invece il risultato di due simulazioni calcolate con una differente forza di coesione (ndr: quella che tiene compatti i componenti del rubble-pile ) espressa in Pa (Pascal) : l’immagine “c” (con una forza nulla di adesione) assomiglia davvero tanto a quello fotografato nella realtà, mentre l’immagine “d” (con una grande forza di coesione) risulta abbastanza lontana dalla realtà. (ndr: queste considerazioni dunque fanno propendere per la presenza di una forza di coesione molto bassa ).

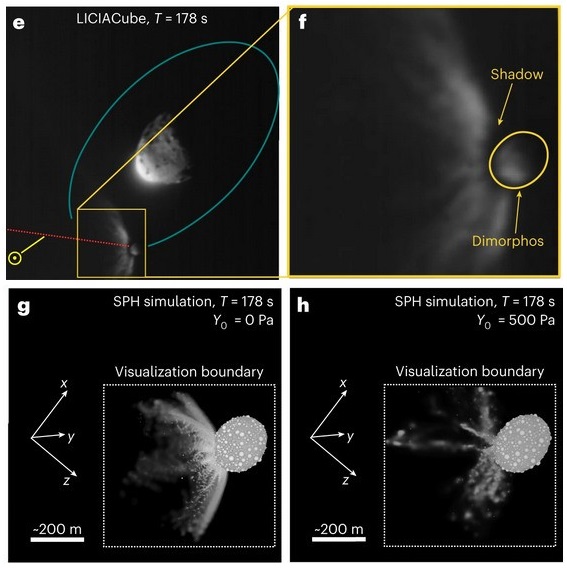

L’immagine “e” è stata scattata da LUKE da una distanza di circa 71km, stavolta 178 secondi dopo l’impatto e la “f” è l’analogo ingrandimento da comparare con le immagini successive.

Come prima, l’immagine “g” è il risultato della simulazione con una forza di coesione nulla, mentre l’immagine “h” si riferisce ancora ad una forza di coesione molto grande: ancora una volta la simulazione che più si avvicina alla realtà è quella con una forza di coesione molto bassa.

Perciò, dopo l’esecuzione di 250 simulazioni, il team ha concluso che Didymos è un rubble-pile formato da polveri, pietre e macigni, tenuti assieme da una debole forza di coesione, misurata in pochi Pascal.

Qualche prova pratica e divertente

Nelle simulazioni hanno considerato per Dimorphos una forma ovoidale schiacciata : possiamo immaginare un uovo sodo tenuto in verticale, deformato schiacciandolo verticalmente.

Ma per avere un effetto più simpatico, ho preso di nuovo quel potente programma di grafica che è Poser e l’ho utilizzato per creare un modello 3D dell’asteroidino : con il mio visualizzatore possiamo vedere come Dimorphos, a partire da una forma ovoidale schiacciata, dovrebbe risultare deformato in alto a seguito dell’impatto.

Conclusioni

In definitiva questi risultati suggeriscono che Dimorphos sia una raccolta di detriti provenienti in gran parte dall’asteroide Didymos : quando ad esempio un meteorite entra in collisione con l’asteroide principale, una grande quantità di materiale viene espulso dall’oggetto celeste e successivamente tende a depositarsi sul satellite, con un processo che richiede da pochi giorni a qualche anno.

Per avere la conferma di tutte queste ipotesi e dunque verificare la bontà delle simulazioni, non dobbiamo fare altro che pazientare un paio d’anni, quando finalmente osserveremo cosa ci mostrerà la sonda Hera.

Commenta per primo!

Aggiungi un Commento